Hubert Griemert – Funktion, Form und die leise Eleganz der Nachkriegsmoderne

Hubert Griemert gehört zu jener Generation deutscher Keramik- und Porzellangestalter, die in den 1950er Jahren eine neue, sachliche Formensprache zwischen Handwerk und Industrie etablierten. Als Entwerfer und späterer Lehrer verband er die materialgerechten Ideale der Reformbewegung mit der Realität der Serienproduktion – sichtbar in seinem Service Krokus für die KPM Berlin ebenso wie in unzähligen Gefäß-Varianten, Glasurstudien und Lehrprojekten. Griemerts Werk steht für eine „leise Eleganz“: Klarheit ohne Kälte, Funktionalität ohne Trockenheit, und Experimente, die dem Gebrauchsgegenstand zu neuer Selbstverständlichkeit verhelfen.

Biografie und Ausbildung: Zwischen Reformidee und Industrie

Der Weg von Hubert Griemert führt durch die Werkstätten und Schulen der deutschen Keramikreform. Früh wird sein Blick für Form und Funktion geschärft – nicht im Sinne eines Rückzugs ins Atelier, sondern im Bewusstsein, dass das 20. Jahrhundert industrielle Serien verlangt, die dennoch künstlerisch verantwortet sind. In den Ausbildungsjahren prägen ihn die Nachwirkungen des Deutschen Werkbunds und des Bauhauses: Typisierung, Materialgerechtigkeit, eine Konzentration auf das, was ein Gefäß leisten muss – und was es zugleich sein darf.

In diesem Klima entsteht Griemerts Haltung: Form ist ein System von Entscheidungen. Jede Kante, jede Wandstärke, jeder Übergang von Bauch zu Schulter, von Tülle zu Korpus ist ein bewusst gesetzter Schritt. Die Ausbildung in den reformorientierten Kreisen führt ihn – konsequent und doch ganz eigen – an die Schnittstelle von Werkstatt und Fabrik, von Musterraum und Produktion, von Einzelstück und Serie.

KPM Berlin: Eine neue Sachlichkeit in Porzellan

Als Griemert in den 1950er Jahren zur Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) kommt, steht das Unternehmen – wie die deutsche Porzellanindustrie insgesamt – vor einer doppelten Aufgabe: Es gilt, die künstlerische Tradition (Materialwissen, Feuerdisziplin, Dekorhandwerk) mit der Nachkriegswirklichkeit zu versöhnen, zugleich aber eine moderne, internationale Sprache zu entwickeln, die sich deutlich von historistischen Erbschaften absetzt. Kein Ausstattungsprunk, sondern eine Esskultur der Klarheit; kein Musterrausch, sondern eine kontrollierte Oberfläche, die den Gebrauch ernst nimmt.

In diesem Rahmen arbeitet Griemert nicht gegen die Fabrik, sondern mit ihr: Er denkt die Serienlogik von Anfang an mit – die sinnvollen Teilungen einer Servicefamilie, die Unterscheidung zwischen Tee-, Kaffee- und Mokkagefäß, die Balance aus Stapelbarkeit, Spülmaschinen-Tauglichkeit (im Sinne jener Zeit), gießbarer Tülle und angenehmer Haptik. KPM bietet dafür das ideale Terrain: erprobte Materialflüsse, hohe Brennkompetenz, handwerkliche Veredlungsstufen. Griemert wiederum liefert die Formdisziplin und die methodische Ruhe, die man in den 1950ern so dringend sucht.

„Krokus“ (1953–1956): Das Service als System

Griemerts bekanntester Entwurf ist das Service Krokus – entstanden Mitte der 1950er Jahre. Der Name suggeriert Leichtigkeit und Frühling, doch die gestalterische Substanz beruht auf einer nüchternen Typologie: Kannen-, Tassen- und Schalenformen werden so zueinander gesetzt, dass jede Variante ihren spezifischen Zweck erfüllt. Statt eines „einen Kannenmodells für alles“ entwickelt Griemert mehrere Kannen: für Tee (längere Ziehzeiten, größere Öffnung, bequeme Griff-/Tüllenführung), für Kaffee (temperierter Fluss, schmalere Tülle), für Mokka (kompakter, wärmespeichernder Korpus).

Diese funktionale Differenzierung ist keine bloße Ingenieurübung. Sie wirkt bis in die Wahrnehmung: Was man in die Hand nimmt, „spricht“ die exakte Sprache seiner Verwendung – die Tülle gießt sauber, der Deckel sitzt satt, der Henkel zieht die Finger in die richtige Haltung. Die Silhouetten bleiben sachlich, aber nicht streng; die Übergänge sind knapp, aber nicht hart. Nichts stört den Fluss des Gießens, nichts die Balance beim Trinken.

Krokus ist außerdem dekoroffen. Auf der ruhigen Grundform können sehr unterschiedliche Dekorstrategien sitzen – von zarten Linien und Sachlichkeitston (klassische KPM-Ästhetik) bis hin zu floralen oder geometrischen Motiven der 1950/60er Jahre. Damit wird das Service anschlussfähig für Restaurants, Privathaushalte und Repräsentationsgeschenke; zugleich bleibt es als „weißes“ Service vollständig und überzeugend.

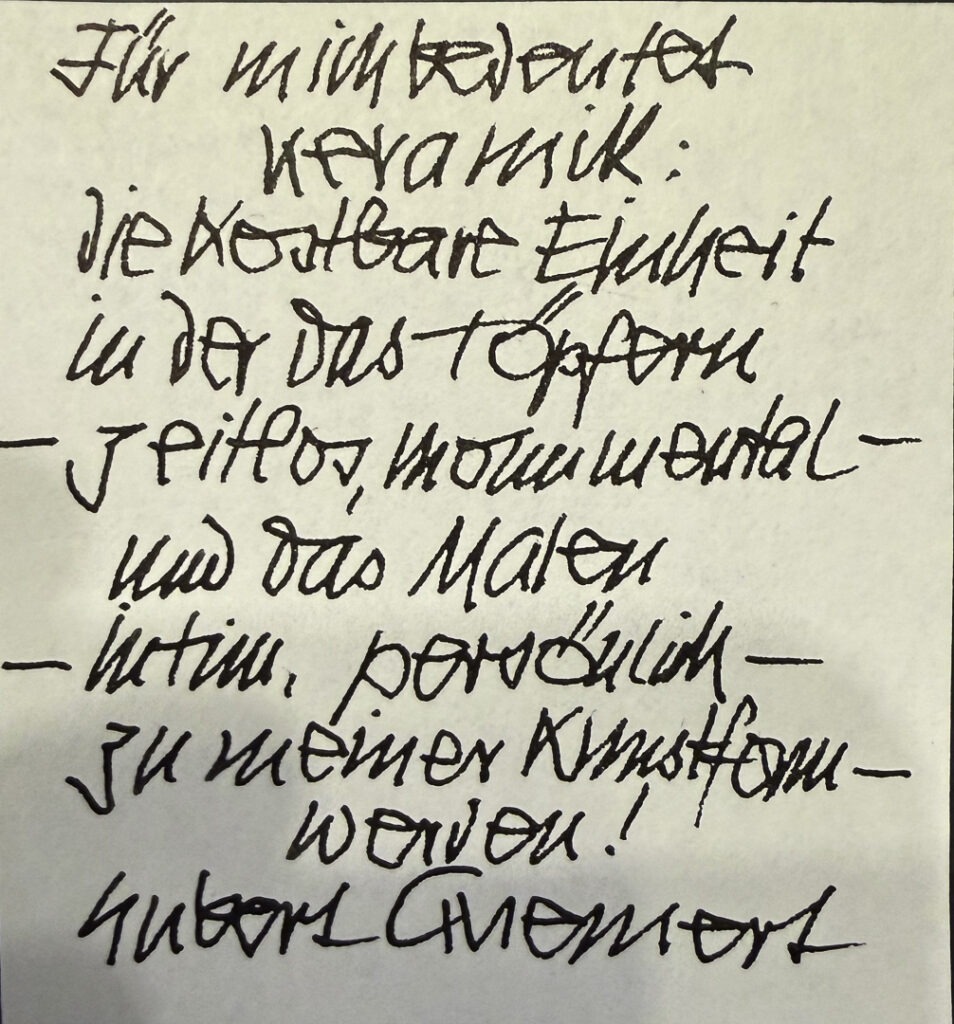

Werkauffassung: Sachliche Eleganz, kontrollierter Zufall

Hinter der Disziplin der Form steht bei Griemert eine Neugier auf die Möglichkeiten der Glasur. Gerade in der Studiokeramik – jenseits der großen Serien – experimentiert er mit Mattglasuren, mit reduzierenden Brennführungen, mit dem gezielten Einsatz von Aschen und Oxiden. Ihn interessiert, wie der Brand einzelne Phasen verschiebt, wie Oberfläche lebendig wird, ohne laut zu werden. Dieses „Gesetz des Zufalls“ ist bei ihm nie Eskalation, sondern gezähmte Energie: Der Zufall darf verfeinern, er darf nie die Funktion aufheben.

In dieser Balance ist Griemert ein perfekter Vermittler zwischen der Welt des industriellen Formens und der Welt des freien Brennens. Er kennt die Grenzwerte des Materials, er weiß, welche Gefäßteile wie auf Spannung reagieren, er weiß auch, wann ein Ergebnis interessant und wann es nur zufällig ist. So entstehen Gefäße und Service-Linien, die Serientauglichkeit mit Sinnlichkeit verbinden.

Lehre und Einfluss: Höhr-Grenzhausen und die Schule der Hand

Neben dem Entwerfen gehört Griemert zu jenen Gestaltern, die in der Ausbildung früh Verantwortung übernehmen. In Höhr-Grenzhausen – einem der bedeutendsten Keramikstandorte Deutschlands – vermittelt er das Denken in Systemen (Servicefamilien, Maßketten, Stapelraster) ebenso wie die Liebe zur Oberfläche. Er lehrt, dass Handwerk eine Methode ist: Wer sauber dreht, entscheidet bewusster über die plastische Fügung; wer Glasuren protokolliert, kann sie reproduzieren – oder die Abweichung als künstlerische Option gestalten.

Griemerts Einfluss zeigt sich bis heute in Werkstätten, in denen das Gefäß ein ernstes Thema bleibt: als Gebrauchsform, als Objekt, als Architektur im Kleinen. Viele seiner Studierenden und Mitarbeiter überführen seine Haltung in eigene Handschriften – teils in Porzellan, teils in Steinzeug, mal mit Dekoren, mal weiß und direkt. Immer aber mit dem Bewusstsein, dass die Form das Zentrum ist.

Sammlerwert, Museen und Neubewertung

Das Interesse an Griemerts Arbeiten wächst mit der Neubewertung der Keramikmoderne des 20. Jahrhunderts. Krokus gilt heute als exemplarischer Entwurf der 1950er Jahre – nicht nur als Form, sondern als Denkmodell dafür, wie differenzierte Funktionen innerhalb eines Service glaubwürdig gestaltet werden. Museen der Keramikgeschichte, Designsammlungen und Firmenarchive zeigen Griemerts Modelle, Varianten und Dekore; die Studiokeramik wiederum sucht und bewahrt seine Gefäße für Ausstellungen zu Glasuren und Formfamilien.

Für Sammler gilt: Den Wert bestimmen Vollständigkeit und Zustand ebenso wie die spezifische Ausführung (weiß, dekoriert, Sonderglasuren) und die Seltenheit einzelner Kannen- oder Tassenformen. In der freien Keramik sind es häufig die glasierten Steinzeug- und Porzellanobjekte mit prägnanten Lippenrändern und dichten, glatten Oberflächen, die begehrt sind – jene Stücke, in denen Griemerts Form- und Brennintelligenz unmittelbar sichtbar wird.

Kontext: Werkbund-Ethos, Bauhaus-Impuls und die Systeme der KPM

Um Griemert zu verstehen, muss man sein Werk im Kontext der großen Reformlinien lesen: Der Deutsche Werkbund lieferte das Ethos der Qualität, des Verzichts auf Überflüssiges, der Verantwortung gegenüber Industrie und Öffentlichkeit. Das Bauhaus vermittelte die Idee, dass sich gute Form in der Werkstatt – in der Hand – entscheidet, zugleich aber in Serien denkt. Die Burg Giebichenstein schärfte das Verhältnis von Lehre und angewandter Produktion. Und die KPM Berlin schließlich gab den institutionellen Rahmen, in dem man eine neue Esskultur der Klarheit entwickeln konnte. Griemert steht an der Kreuzung dieser Ströme – und macht daraus eine eigene, disziplinierte Sprache.

Fazit

Hubert Griemert hat eine Art „stille Moderne“ in die Keramik getragen: ein Vertrauen in die Intelligenz der Form, in die Genauigkeit des Brennens, in die Würde der Serie. Seine Entwürfe – allen voran Krokus – zeigen, wie differenziert ein Service gedacht sein kann, ohne sich in Variationen zu verlieren; wie ein Gefäß durch kleine Korrekturen großartig wird; wie Glasuren den Ton nicht bedecken, sondern antworten. Wer seine Arbeiten betrachtet oder benutzt, erlebt eine Gestaltung, die nichts beweisen muss – und gerade darin überzeugt.

Timeline – Hubert Griemert

- 1922 – Geburt (Kontext der Zwischenkriegszeit; Reformbewegung in Keramik & Design)

- 1940er – Ausbildung/Studium im Umfeld der Bauhaus-Nachfolge und Reformkeramik

- frühe 1950er – Eintritt in die KPM Berlin, Mitarbeit an Service- und Gefäßsystemen

- 1953–1956 – Entwurf des Service Krokus (Tee-, Kaffee-, Mokkakannen; erweiterbare Familie)

- 1950er–1960er – Glasur-Experimente (Matt, Reduktion, Asche/oxide), freie Gefäße

- 1960er–1970er – Lehre in Höhr-Grenzhausen, Prägung einer Keramikergeneration

- 1980er – Neubewertung der 1950er-Designgeschichte; Museen und Sammler

- 1990 – Tod; sein Werk bleibt Referenz für funktionale Keramikgestaltung

Verwandte Themen – Institutionen & Reformlinien

Mehr über die Strukturen, in denen Griemerts Entwürfe entstanden und wirkten:

Hubert Griemert – Glasurmeister und Lehrer der Keramikmoderne

1905–1990 | Keramiker, Lehrer und Wegbereiter der modernen Glasurkunst

Frühe Jahre und Ausbildung

Hubert Griemert wurde 1905 in Keula/Thüringen geboren. Seine keramische Laufbahn begann mit einer fundierten Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Hildesheim und in Frohburg bei Kurt Feuerriegel. Es folgte die renommierte Staatliche Keramische Fachschule in Bunzlau, wo er technisches Wissen und künstlerische Formbildung verband. Diese Jahre schufen die Basis für sein späteres Wirken.

Entscheidend war auch sein Studium an der Burg Giebichenstein in Halle, wo er bei Persönlichkeiten wie Marguerite Friedlaender, Gerhard Marcks und Friedrich Wildenhain lernte. Bereits in den 1930er Jahren entwickelte er eine charakteristische Formensprache: reduziertes Volumen, klare Konturen und funktionale Proportionen. Beispiele wie die Mokkakanne von 1931/32 verdeutlichen seine sachlich-elegante Gestaltung und kontrollierte Glasurführung.

Burg Giebichenstein und frühe Werke

Nach seiner Zeit in Bunzlau übernahm Griemert eine führende Rolle an der Burg Giebichenstein. Dort verband er die Bauhaus-Tradition der strengen Formgebung mit seinen eigenen Glasurexperimenten. Er entwickelte vor allem Matt- und Tonenglasuren, die eine poröse, doch geschlossene Oberfläche hervorbrachten. Seine Gefäße – Töpfe, Vasen, Schalen – zeichneten sich durch schlichte Formen aus, die ideal als Träger seiner Glasuren dienten. Das Zusammenspiel von Form und Farbe wurde zu seinem Markenzeichen.

Besondere Beachtung fanden Glasuren wie das türkisblaue Spektrum und ein fast leuchtendes Laeger-Blau. Diese Farben waren nicht dekoratives Beiwerk, sondern Teil der Gestaltung. Für Griemert galt: „Farbe und Form müssen in Harmonie stehen.“

Nachkriegszeit und Lehrtätigkeit

Nach 1945 gründete Griemert eine eigene Werkstatt in Schötmar/Lippe. Bald darauf wurde er an die Staatliche Werkschule für Keramik in Höhr-Grenzhausen berufen. Dort leitete er von 1954 bis 1970 die Meisterklasse und wirkte als Glasurtechniker. Er prägte eine ganze Generation von Keramikern, die von seiner technischen Präzision und ästhetischen Klarheit profitierten.

Seine Lehrmethoden verbanden handwerkliche Disziplin mit künstlerischem Anspruch. Besonders seine Lehre von der „Glasurkunst“ war prägend: Glasuren sollten als bewusst geführtes Spiel mit Material, Feuer und Form verstanden werden. Er sprach in diesem Zusammenhang vom „Gesetz des Zufalls“, das auf Können und Erfahrung basiert.

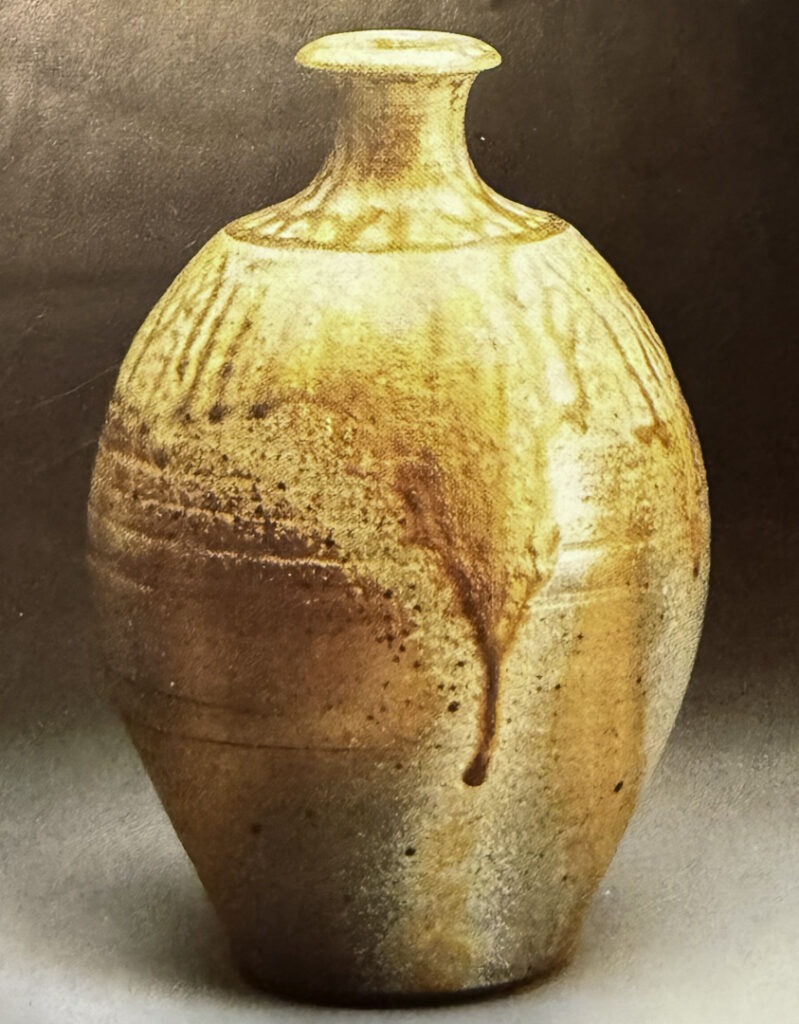

Stil, Auszeichnungen und Signatur

Griemerts Arbeiten waren sachlich und elegant, oft geprägt von zurückhaltenden Glasuren in Blau, Grau, Braun oder Sandfarben. Seine Vasen und Gebrauchskeramiken aus den 1930er Jahren, wie der Topf von 1935/36, sind Beispiele für die Einheit von Funktionalität und künstlerischem Ausdruck.

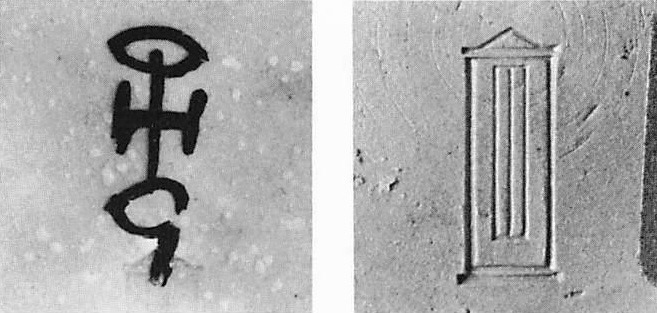

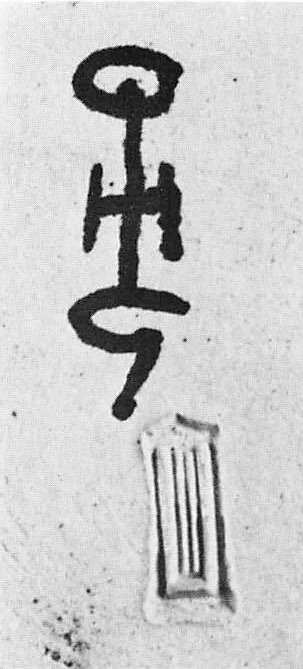

Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet: Er erhielt Goldmedaillen in Paris, Prag und Brüssel, mehrere Staatspreise sowie den Ehrenpreis der Deutschen Keramischen Gesellschaft. Seine Keramiken sind mit dem Stempelzeichen „HG“ versehen, oft kombiniert mit den Marken der Burg Giebichenstein oder der Werksschule Höhr-Grenzhausen.

Rezeption und Nachwirkung

Auch nach seiner Pensionierung 1970 blieb Griemert aktiv, schrieb Fachartikel, lehrte und forschte. Er blieb bis ins hohe Alter ein prägender Lehrer und Theoretiker. Seine Arbeiten finden sich heute in bedeutenden Museen und Sammlungen, etwa im Bayerischen Nationalmuseum, im Kunstgewerbemuseum Dresden oder im Grassimuseum Leipzig.

Sein Vermächtnis liegt in der Verbindung von Bauhaus-Prinzipien mit individueller Glasur- und Formensprache. Hubert Griemert gilt als einer der wichtigsten Keramiker des 20. Jahrhunderts in Deutschland – ein Lehrer, Glasurmeister und Wegbereiter der modernen Keramik.

Trude Petri & Hubert Griemert – Moderne Klassiker der KPM Berlin

Bedeutung & Marktwert | Zwei prägende Künstler der Berliner Porzellanmoderne

Die Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) brachte im 20. Jahrhundert zwei Gestalter hervor, die bis heute Maßstäbe setzen: Trude Petri und Hubert Griemert. Beide verkörpern den Spannungsbogen zwischen klassischer Formensprache und moderner Reduktion. Während Trude Petri mit dem Service „Urbino“ einen internationalen Designklassiker schuf, stehen Griemerts Arbeiten für die Balance aus künstlerischer Bildsprache und Manufakturtradition. Zusammen prägen sie das Gesicht der KPM Berlin bis heute.

Trude Petri (1906–1998)

Trude Petri trat 1929 in die KPM Berlin ein und wurde schnell zur führenden Gestalterin der Manufaktur. Ihr bekanntestes Werk, das 1931 entworfene Service „Urbino“, gilt als Inbegriff der Bauhaus-inspirierten Porzellankunst. Es basiert auf reiner Geometrie – Kugel, Kegel, Zylinder – und verbindet Funktionalität mit ästhetischer Vollendung. Bis heute wird „Urbino“ produziert und gilt als Symbol für zeitlose Moderne.

Neben Tafelgeschirr entwarf Petri auch Vasen, Einzelstücke und Formporzellan im Geist der Neuen Sachlichkeit. Ihre Arbeiten wurden international ausgezeichnet, u. a. auf der Triennale in Mailand. Sie gilt als eine der einflussreichsten Designerinnen des deutschen Porzellans im 20. Jahrhundert.

Hubert Griemert (1905–1990)

Hubert Griemert war Schüler von Gerhard Marcks und Marguerite Friedlaender und übernahm nach seiner Ausbildung an der Burg Giebichenstein eine führende Rolle in der deutschen Keramik. Er war Lehrer, Glasurmeister und Leiter von Werkstätten, unter anderem in Höhr-Grenzhausen. Seine Arbeiten verbinden Bauhaus-Prinzipien mit expressiver Glasurkunst. Besonders bekannt sind seine Experimente mit Matt- und Glanzglasuren, darunter das charakteristische „Laeger-Blau“ und türkisblaue Glasuren, die durch Leuchtkraft und Tiefe faszinieren.

Griemerts Formen sind schlicht, funktional und plastisch geschlossen – ideale Träger seiner Glasuren. Mit dieser Synthese aus Form und Oberfläche setzte er Maßstäbe für die Nachkriegsmoderne und prägte Generationen von Schülern und Sammlern gleichermaßen.

Bedeutung & Marktwert

Auf dem heutigen Sammlermarkt gelten Werke von Petri und Griemert als gesuchte Objekte. Vollständige Services, signierte Einzelstücke oder museale Raritäten erreichen Preise von 400 bis über 3.000 Euro, abhängig von Zustand, Seltenheit und Provenienz. Besonders hoch bewertet werden frühe Stücke aus den 1930er-Jahren sowie Arbeiten mit klar dokumentierter Signatur („HG“ bei Griemert, KPM-Stempel bei Petri).

Beide Künstler stehen für zeitlose Moderne und eine eigenständige deutsche Porzellansprache. Während Petri den Bauhaus-Gedanken in klare Serviceformen übertrug, führte Griemert die expressive Glasurkunst in die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Gemeinsam repräsentieren sie die stilistische Vielfalt und den künstlerischen Anspruch der KPM Berlin.

Fazit

Trude Petri und Hubert Griemert sind zwei Säulen der modernen KPM-Geschichte. Ihre Werke verbinden Tradition und Avantgarde, Handwerk und Kunst. Der internationale Marktwert unterstreicht ihre anhaltende Relevanz: Sie sind nicht nur Designklassiker, sondern auch begehrte Sammlerobjekte mit wachsender historischer und ästhetischer Bedeutung.

| Jahr | Station / Ereignis |

|---|---|

| 1905 | Geboren in Keula / Thüringen |

| 1921–1925 | Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Hildesheim |

| 1925–1927 | Lehre bei Kurt Feuerriegel, Frohburg |

| 1927–1929 | Studium in Bunzlau, Staatl. keram. Fachschule |

| 1930–1933 | Studium auf Burg Giebichenstein bei Friedlaender, Marcks, Wildenhain |

| 1947–1954 | Eigene Werkstatt in Schötmar (Lippe) |

| 1954–1970 | Leiter der Meisterklasse Höhr-Grenzhausen |

| 1971–1990 | Wohnhaft in Lauf a. d. Pegnitz; Lehrtätigkeit, Publikationen |

Werkbeispiele von Hubert Griemert

| Objekt | Entstehungszeit | Material / Technik | Besonderheiten |

|---|---|---|---|

| Mokkaservice (Kanne + Zuckerdose) | 1931/32 | Roter Ton, Kupferschmelzglasur, oxidierend gebrannt bei 1140 °C | Ohne Signatur, formreduziert, detailbetont |

| Topf (Gefäßform) | 1935/36 | Brauner Scherben, Zink-Kalkglasur | Marke HG, Burg Giebichenstein & Premarkung |

| Krugform („Türkisblaue Glasur“) | 1960er Jahre | Reduktiv gebrannte Glasur, Laeger-Blau übertroffen | Leuchtkraft, Glasurverlauf „Zufallsästhetik“ |

Petri & Schütz – Designklassiker der KPM Berlin

Trude Petri und Sigmund Schütz gestalteten ikonische Porzellanobjekte wie „Urbino“ und „Arkadia“. Ihre Arbeiten verbinden klassische Form mit künstlerischem Anspruch.

Gesucht: Vollständige Services, signierte Vasen, frühe Ausführungen mit originalem KPM-Stempel oder Ateliermarke.

Objekt anbieten

| Kriterium | Trude Petri | Sigmund Schütz |

|---|---|---|

| Lebensdaten | 1906–1998 | 1910–1998 |

| Position bei KPM | Entwerferin ab 1929 | Entwerfer |

| Bekanntestes Werk | Service „Urbino“ (1931) | Service „Arkadia“ (1960er) |

| Gestaltungsstil | Geometrisch, sachlich, Bauhaus-beeinflusst | Klassisch, reliefiert, erzählerisch |

| Typische Objekte | Tafelservice, Vasen, Bauhaus-Dekore | Reliefvasen, Platten, figürliche Arbeiten |

| Marktwert (ø) | 500–3.000 € (Service, Einzelstücke) | 400–2.000 € (je nach Ausführung) |

Vernetzung: Richard Bampi & das Netzwerk der Keramikmoderne

Von Bauhaus-Impulsen über Burg Giebichenstein bis zur Glasur-Avantgarde – thematische Brücken rund um Richard Bampi.

Bauhaus-Keramik

Frühe Eindrücke, reduziertes Formdenken und die Idee der Typenware bilden den Resonanzraum für Bampis Weg zur Gefäßplastik. ➔ Bauhaus-Keramik.

Burg Giebichenstein

Bampis Hinwendung zur künstlerisch autonomen Keramik steht im Dialog mit der Schule in Halle/Saale – Serienkompetenz, Laborarbeit, Glasurforschung. ➔ Burg Giebichenstein.

Hedwig Bollhagen (HB)

Die HB-Werkstätten (ab 1934) zeigen – wie Bampi – das Spannungsfeld von Gebrauchskeramik und Handschrift. ➔ Hedwig Bollhagen.

Hubert Griemert

Wie Bampi legte Griemert Gewicht auf Glasurforschung. Beide stehen für die Verbindung von strenger Form und farblicher Tiefe. ➔ Hubert Griemert.

Staatliche Majolika Karlsruhe

Über Max Laeuger und die Karlsruher Schule lässt sich Bampis frühes Form- und Glasurbewusstsein verorten.

Für Sammler

- Form: Bauhaus-Keramik → Typenware, reduzierte Gefäßfamilien.

- Schule: Burg Giebichenstein → Marken (Hügelzeichen), Serien- & Unikate.

- Dekor: HB (Bollhagen) → alltagstaugliche Streifen-/Punktdekore.

- Glasur: Bampi & Griemert → Matt- & Hochbrandglasuren, asymmetrische Gefäße.

Wichtig: Provenienz (Signaturen „RB“, „HG“), Werkstattmarken und Entstehungszeitraum sind zentrale Faktoren für den Marktwert.

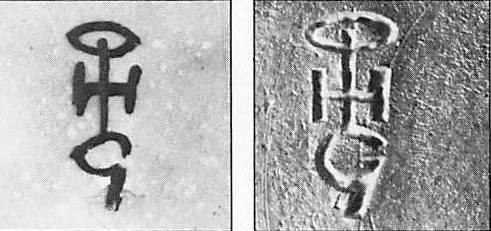

Marken – Hubert Griemert

Staatliche Fachschule Höhr-Grenzhausen

Hubert Griemert – Pinselmarke (1934–1970)

Hubert Griemert (1910–1990) nutzte zwischen 1934 und 1970 die charakteristische Pinselmarke, die seine Arbeiten eindeutig kennzeichnet. Diese Marke symbolisiert handwerkliche Präzision, die Verbindung von Entwurf und Glasur sowie den hohen Qualitätsanspruch seiner keramischen Arbeiten. Sie findet sich auf zahlreichen Gefäßen, Glasurproben und Service-Entwürfen.