Porzellanstrasse – Route, Ziele und der Wandel der Porzellanregion

Die Porzellanstrasse verbindet die wichtigsten Adressen der Gegenwart rund um Porzellan, Manufaktur- und Industriegeschichte in Nordostbayern. Ihre Streckenführung von Bad Staffelstein über Coburg und Hof bis Bayreuth, Weiden und Vohenstrauß folgt zugleich der historischen Ausbreitung der Porzellanherstellung: vom frühen 19. Jahrhundert bis in die Hochphase um 1900 – und hinein in die Gegenwart mit Museen, Werksverkäufen, Ateliers und Lernorten.

Historische Achse – von Schney bis Tettau

In Schney (heute Landkreis Lichtenfels) wurde vor über 220 Jahren die erste Porzellanfabrik der Region gegründet. Da der Betrieb bereits 1928 endete, erlaubt heute vor allem das Stadtmuseum Lichtenfels einen Rückblick auf Firmengeschichte und Erzeugnisse. Die zweite Fabrik entstand weiter nördlich in Tettau an der Grenze zu Thüringen.

Über Tettau heißt es im Katalog der Königlich privilegierten Porzellanfabrik: Der Scherben sei „weiß oder cremefarben“, die Masse aus eisenarmem Kaolin, „sehr dünn gehalten und dennoch stoß- und kantenbruchfest“ – eine treffende Beschreibung der Firmenindividualität, die bis heute bewahrt wird.

Ende der 1780er Jahre beantragten Georg Christian Friedemann Greiner (Kloster Veilsdorf) und Johann Friedrich Paul Schmidt (Coburg) eine Konzession für Tettau. Nach einem positiven Gutachten von Alexander von Humboldt willigte König Friedrich Wilhelm II. am 28. Dezember 1794 ein. Tettau ist damit die älteste private Porzellanfabrik Bayerns. Seit den 1960er Jahren gehört sie zur Unternehmensgruppe Seltmann (Weiden).

Ausbreitung – Wissenstransfer, Rohstoffe, Gründerwelle

Was 1709 in Meißen (Böttger/Tschirnhaus) begann und rund 50 Jahre später Thüringen erreichte, setzte sich über Frankenwald, Fichtelgebirge und Oberpfalz fort. Aus dem „Exklusivrecht des Adels am weißen Gold“ wurde um 1800 ein Allgemeingut: Porzellan als Gebrauchs-, Kultur- und Kunstgegenstand.

Pioniere wie Carolus Magnus Hutschenreuther (Hohenberg/Eger, 1822) sowie Zeidler (1866), Rosenthal (1867), Alboth (1872), Goebel (1878), Winterling, Schumann, Walküre, Edelstein u. a. nutzten Rohstoffe (Kaolin, Holz) und die Gewerbefreiheit der zweiten Jahrhunderthälfte. Bis um 1900 wuchs die Zahl der Hersteller im nordostbayerischen Raum auf über 30; 1912 waren es sogar 58 größere Fabriken – 47 davon im heutigen Oberfranken. Die Porzellanbranche trug wesentlich dazu bei, dass die Region zu Beginn der 1930er Jahre das zweitgrößte Industrieballungsgebiet des Deutschen Reiches war.

Nach 1945 kamen im Norden/Nordwesten Oberfrankens weitere Fabriken hinzu (z. B. Lindner in Küps). Schwerpunkte liegen bis heute in den Landkreisen Kronach, Wunsiedel und Tirschenreuth, wo über 50 % der herstellenden/veredelnden Betriebe ansässig sind.

Ziele der Porzellanstrasse – Erleben, Lernen, Bewahren

Wer der Porzellanstrasse folgt, kann die Welt des weißen Goldes an authentischen Orten erleben: Betriebsbesichtigungen, Porzellanmal-Kurse, Seminare und Werksverkäufe (ein „Highlight“ nahezu aller Firmen). Rund 300 Hinweisschilder begleiten die Fahrt durchs „Porzellinerland“. Ziel ist, die lebendige Porzellan-Kultur für Besucher sichtbar zu machen und zugleich die Industrie- und Sozialgeschichte der Region zu vermitteln.

„Porzellan wird hier nicht nur produziert, sondern gelebt“: Etwa 5.000 Beschäftigte arbeiten heute in der Branche (1988: ca. 10.000). Architektur- und Kunstprojekte – etwa die „Regenbogenfassade“ von Otto Piene (1973), die Umbauten von Friedensreich Hundertwasser, das „Spiegelhaus“ von Marcello Morandini (1987) sowie das Werk von Walter Gropius – zeigen, wie stark Porzellan, Design und Baukultur in Selb und Umgebung verknüpft sind.

Strukturwandel – Zahlen, Daten, Fakten zum Rückgang

Die Porzellanstrasse erzählt auch vom Wandel: Globalisierung, Konkurrenzdruck, Materialsubstitution (Glas/Kunststoffe), veränderte Wohn- und Konsumstile sowie Energiepreise haben die traditionelle Keramikindustrie stark getroffen. Beschäftigung und Standortzahl sanken – exemplarisch die Relation 10.000 (1988) zu ~5.000 Beschäftigten heute in der Region. Zahlreiche Marken existieren weiter, jedoch mit konsolidierten Werken, neuen Eigentümern oder veränderter Fertigungstiefe.

Gleichzeitig entstanden neue Wertschöpfungen: Tourismus entlang der Porzellanstrasse, Museen, Manufakturateliers, Design-/Technik-Weiterbildungen sowie Sammler- und Auktionsmärkte. So bleibt Porzellan als Industrie-, Kultur- und Bildungsfaktor präsent – anders als früher, aber weiterhin identitätsstiftend.

Museen & Lernorte entlang der Route

In Selb-Plößberg dokumentiert das Europäische Industriemuseum für Porzellan / Europäisches Museum für Technische Keramik in einer originalen Fabrik die Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte – mit Fokus auf das Leben der Porzelliner. In Hohenberg a. d. Eger behandelt das Deutsche Porzellanmuseum die Porzellangeschichte als Teil der Kulturgeschichte: Inszenierte Zeitabschnitte, zwei große Sonderausstellungen pro Jahr, eine Spezialbibliothek (über 6.000 Bände) sowie das Zentrale Archiv der Deutschen Porzellanindustrie runden das Angebot ab.

Firmeneigene Museen – etwa das Hutschenreuther-Museum (Selb), das Porzellanmuseum Rödental (Goebel, seit 1973), die Sammlung Ludwig Bamberg („Glanz des Barock – Fayence und Porzellan“) – erweitern den Blick über die Porzellanstrasse hinaus und zeigen die europäische Vernetzung des weißen Goldes.

Porzellanstrasse – Überblick & aktuelle Entwicklungen

Die Porzellanstrasse ist eine rund 800 km lange Themenroute in Bayern, Thüringen und Sachsen. Sie verbindet Museen, Werksverkäufe und heute aktive Fabriken/Manufakturen und folgt zugleich der historischen Ausbreitung des „Weißen Goldes“ in Nordostbayern und den Nachbarländern.

Die Route leitet von Bad Staffelstein/Lichtenfels (Schney) über Coburg, Hof, Selb/Hohenberg, Arzberg, Weiden, Vohenstrauß nach Osten/Norden in Thüringen (u. a. Kahla, Triptis) und in Sachsen (u. a. Meißen, Freital-Potschappel).

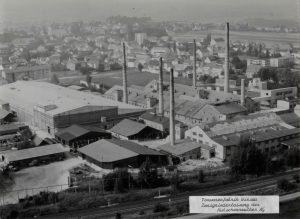

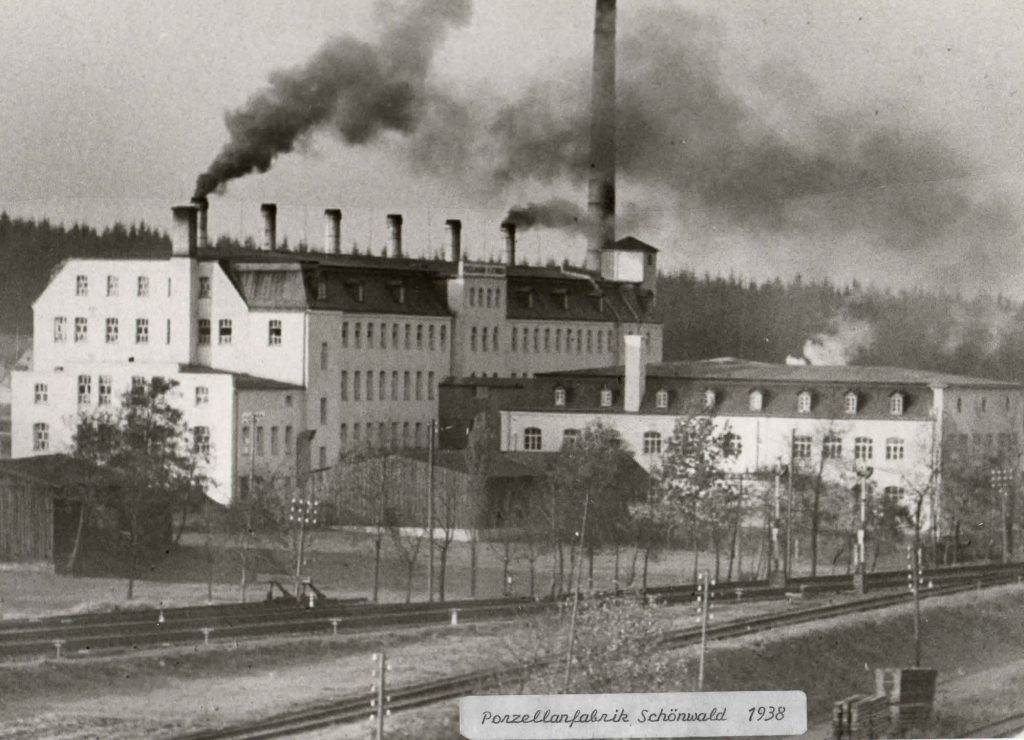

- Bayern (Oberfranken & Oberpfalz): Schney (frühe Fabrik, bis 1928), Tettau (1794), Selb/Hohenberg (Rosenthal, Porzellanikon), Arzberg/Marktredwitz, Weiden/Vohenstrauß (Seltmann), Schönwald (BHS tabletop).

- Thüringen: Kahla (Produktion), Triptis (Porzellanium & Werksverkauf, Produktion 2022 beendet), Ilmenau/Arnstadt-Plaue (historische Orte).

- Sachsen: Meißen (Manufaktur & Erlebniswelt), Freital-Potschappel (Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden), Dresden/Elbland als kultureller Kontext.

Bayern

- Rosenthal – Selb (Produktion); Speichersdorf läuft aus.

- Schönwald (BHS tabletop) – HoReCa-Porzellan, H₂-Pilotbrennen seit 2024.

- Königlich privilegierte Porzellanfabrik Tettau – seit 1794, heute Seltmann-Gruppe.

- Seltmann Weiden – Weiden (Produktion & Werksverkauf).

Thüringen

- KAHLA/Thüringen Porzellan – Produktion in Kahla.

- Triptis – Produktion 2022 beendet; Porzellanium & Shop aktiv.

Sachsen

- Meissen – Staatliche Porzellan-Manufaktur (Manufaktur + Erlebniswelt).

- Freital-Potschappel – Sächsische Porzellan-Manufaktur Dresden (Zier-/Luxusporzellan).

Hinweis: Die Liste zeigt zentrale Leuchttürme; weitere Ateliers, Zulieferer und Veredler sind regional verteilt.

- Hochphase: um 1912 ca. 58 größere Fabriken im Raum, davon 47 in Oberfranken.

- Beschäftigung: 1988 ca. 10.000 Mitarbeitende in Nordostbayern → heute gesamt (Bayern/Thüringen/Sachsen) etwa ~5.000.

- Verschiebung: weniger Großserien, mehr Premium/Manufaktur, Museen, Werksverkäufe und touristische Angebote entlang der Porzellanstrasse.

Ergebnis: Die Porzellanstrasse trägt heute als Kultur-, Bildungs- und Tourismusroute zur Wertschöpfung bei, bewahrt Wissen und macht die industrielle Tradition sichtbar – trotz sinkender Industrie-Beschäftigung.

Weitere Malereien & Entwicklungen

Ergänzend zu den bekannten Werkstätten in Selb, Oberkotzau, Rehau, Kirchenlamitz und Hohenberg gab es in der Region zahlreiche kleinere Ateliers, Heimarbeitsplätze und Werksmalereien. Typisch war die Arbeitsteilung: Weißware aus den Fabriken – Überglasur-Dekor in freien Malereien.

Orte & Schwerpunkte (Auswahl)

- Röslau / Marktleuthen / Schwarzenbach a. d. Saale: kleinere freie Malereien (1890–1960), häufig Gold-/Silberstaffage, Lüster, florale Dekore auf Tellern, Tassen, Serviceteilen.

- Selb & Hohenberg: Werksmalereien (Rosenthal, Hutschenreuther) neben freien Ateliers; frühe Ausbildungs- und Beschäftigungszentren für Porzellanmalerinnen.

- Oberkotzau & Rehau: dichte Verzahnung von Formlieferanten und Dekorationsateliers (z. B. freie Ateliers, spätere Eigenproduktion einzelner Betriebe).

- Nach 1945: Zuzug vertriebener Porzellanmaler aus Böhmen/Thüringen → viele Kleinwerkstätten bis in die 1970er.

- Heute: nur noch wenige Handmalereien (Auftragsarbeiten, Restaurierung, kleine Serien).

Arbeitsteilung & typische Techniken

- Weißware-Bezug: Selb, Hohenberg, Rehau, Arzberg (Formen/Service), Weitergabe an freie Maler.

- Überglasur-Bemalung: Blumen/Ranken, Ansichten, Schriftzüge (Jubiläum, Städte), Lüster, Emaille, Gold-/Platinlinien.

- Werkstatttypen: Heimarbeiterinnen (Stücklohn), Familienateliers (2–10 Personen), gewachsene Manufakturmalereien mit kleiner Formfertigung.