Otto Lindig (1895–1966)

Bauhaus-Keramiker · Dornburg · Lehrer · Entwickler der Typenware

Einleitung

Otto Lindig war einer der prägenden Keramiker des Bauhauses. In der Dornburger Töpferei entwickelte er neue Gefäßformen, experimentierte mit Serienproduktion und schuf die berühmte Typenware – stapelbares, funktionales Geschirr in klarer Bauhaus-Formensprache.

Frühe Jahre

Geboren 1895 in Coburg, studierte Lindig zunächst Kunstgewerbe in München. 1919 wechselte er ans Staatliche Bauhaus in Weimar und lernte bei Johannes Itten, Lyonel Feininger und Gerhard Marcks.

Keramik am Bauhaus Dornburg

Ab 1920 arbeitete Lindig in der Bauhaus-Töpferei in Dornburg/Saale, die von Gerhard Marcks und Max Krehan geleitet wurde. Dort entstanden zahlreiche neue Gefäßformen, die auf ihre Serientauglichkeit hin erprobt wurden. Lindigs Arbeiten verbanden handwerkliche Drehscheibenarbeit mit den industriellen Anforderungen der Moderne.

Die „Typenware“

Ab 1923 entwickelte Lindig zusammen mit Theodor Bogler die sogenannte Typenware: eine standardisierte Gefäßfamilie mit klaren Grundformen (Zylinder, Kugel, Konus) und Typenteilen wie Henkeln, Deckeln oder Tüllen. Damit entstand stapelbares, funktionales Geschirr, das sich an den Alltag anpasste.

„Typenware meint eine standardisierte Gefäßfamilie: klare Grundformen, normierte Maße, stapelbar und kombinierbar – Gebrauchsgeschirr als moderne Alltagskeramik.“

– Bauhaus-Kontext Dornburg; vgl. Hans M. Wingler: Das Bauhaus (1962)

Nach 1930

Nach der Auflösung der Bauhaus-Töpferei blieb Lindig zunächst in Dornburg tätig. Später übernahm er Lehraufträge, unter anderem an der Hochschule für Gestaltung Hamburg.

Künstlerische Haltung

Lindig verband funktionales Design, Einfachheit und klare Geometrie mit hohem Qualitätsanspruch. Sein Werk war weniger dekororientiert, sondern streng auf den Gebrauch ausgerichtet – ganz im Sinne des Bauhaus-Prinzips „Form folgt Funktion“.

Nachwirkung

Lindigs Typenware gilt heute als Ikone der Bauhaus-Keramik. Originalstücke aus Dornburg sind begehrte Sammlerstücke. Gleichzeitig ebnete er den Weg für die Entwicklung industriell gestalteter Gebrauchskeramik im 20. Jahrhundert. Museen und Sammlungen weltweit bewahren seine Arbeiten.

Timeline – Otto Lindig

- 1895 – Geboren in Coburg

- 1919 – Eintritt ins Bauhaus Weimar; Studium u. a. bei Itten, Feininger, Marcks

- ab 1920 – Arbeit in der Bauhaus-Töpferei Dornburg

- 1923 – Entwicklung der Typenware

- nach 1930 – Lehrtätigkeit, u. a. in Hamburg

- 1966 – Gestorben in Höhr-Grenzhausen

Weiterführende Artikel

Entdecken Sie mehr über die Bauhaus-Keramik und das Wirken von Otto Lindig in Dornburg – mit Bezug auf die Entwicklung der Typenware.

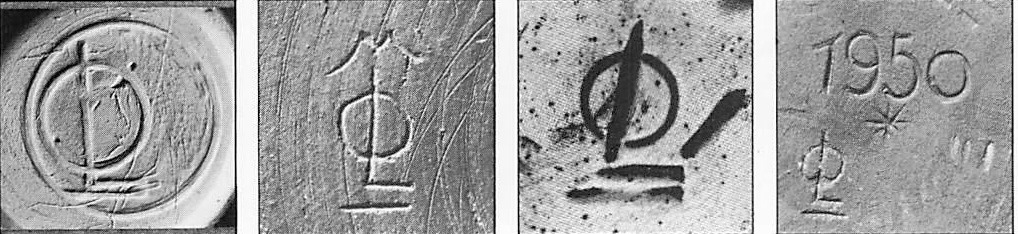

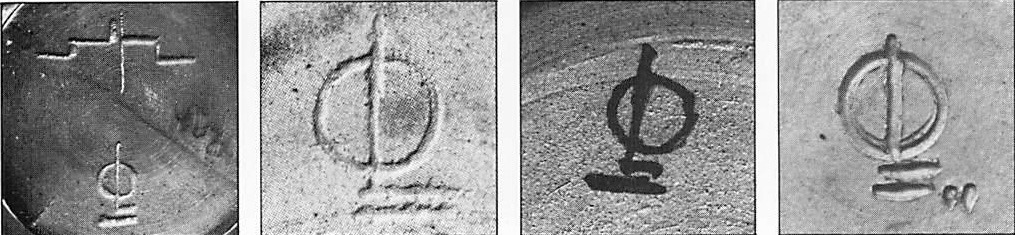

Marken – Otto Lindig (bis 1930)

Otto Lindig (1895–1966), Bauhaus-Keramiker in Dornburg, nutzte verschiedene Bodenmarken bis 1930. Sie zeigen die Entwicklung von der Bauhaus-Töpferei zur individuellen Werkstattproduktion. Typisch sind die Bauhaus-Signets, Initialen „OL“ sowie geometrische Symbole, die die serielle Herstellung und seine Typenware kennzeichnen.