Haël-Werkstätten für künstlerische Keramik, Marwitz

Die Haël-Werkstätten, 1923 in Marwitz gegründet, stehen für eine der bedeutendsten Reformkeramik-Initiativen der 1920er Jahre. Unter der Leitung von Margarete Heymann-Loebenstein verbanden sie künstlerische Entwürfe mit industrieller Serienproduktion – ein Meilenstein der deutschen Keramikmoderne.

Gründung und Hintergrund

Die Werkstätten wurden 1923 von Margarete Heymann-Loebenstein, ihrem Ehemann Gustav Loebenstein und dessen Bruder Daniel gegründet. Der Name Haël setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von Heymann und Loebenstein zusammen. Von Beginn an zielte die Produktion auf eine Verbindung von Kunst und industrieller Herstellung – ein Leitgedanke des Deutschen Werkbunds und des Bauhauses.

Stil und Produktion

Das Programm umfasste vor allem Gebrauchs- und Tafelgeschirr in klaren, geometrischen Formen – zylindrisch, kubisch, stapelbar. Charakteristisch sind dekorative Muster mit Punkten, Streifen, Kreisen oder farbigen Flächen in leuchtendem Rot, Blau, Gelb und Schwarz. Diese reduzierte, funktionale Ästhetik machte die Haël-Werkstätten zum Inbegriff der Keramikmoderne der 1920er Jahre.

Bedeutung

Die Werkstätten schlugen die Brücke zwischen Studiokeramik und industrieller Serie. Ihre Stücke wurden in Deutschland und international beachtet und sind heute gefragte Sammlerstücke. In ihrer Formensprache stehen sie der Neuen Sachlichkeit und den Bauhaus-Ideen nahe.

Niedergang und Nachfolge

Nach dem frühen Tod ihres Mannes führte Margarete Heymann die Werkstatt allein weiter. Doch die Weltwirtschaftskrise ab 1929 und die Verfolgung der jüdischen Eigentümer nach 1933 führten zum Ende der Haël-Werkstätten. Die Anlagen wurden 1934 von der Velten-Vordamm Keramik übernommen. Kurz darauf gründete Hedwig Bollhagen dort die bis heute bestehenden HB-Werkstätten für Keramik.

Nachwirkung

Die Entwürfe der Haël-Werkstätten gelten heute als Klassiker der 1920er Jahre. Ihre klare Formensprache, die farbigen Dekore und die Verknüpfung von künstlerischem Anspruch und Serienproduktion sind ein zentrales Kapitel der deutschen Keramikgeschichte. Margarete Heymann emigrierte 1936 nach England und setzte ihre künstlerische Arbeit dort fort.

Timeline – Haël-Werkstätten Marwitz

- 1923 – Gründung durch Margarete Heymann-Loebenstein und Gustav & Daniel Loebenstein

- 1920er – internationale Beachtung für geometrische Formen und farbige Dekore

- 1929 – Absatzprobleme durch Weltwirtschaftskrise

- 1933 – Verfolgung der jüdischen Eigentümer; Aufgabe der Werkstätten

- 1934 – Übernahme durch Velten-Vordamm; Gründung der HB-Werkstätten durch Hedwig Bollhagen

- Heute – Haël-Keramik als begehrtes Sammlungsgebiet

Der Verkauf der Haël-Werkstätten durch Grete Heymann-Loebenstein

Wirtschaftliche Notlage, antisemitische Verfolgung und ein „Zwangsverkauf“ in den Jahren 1933/34

Politischer und wirtschaftlicher Kontext

Im Jahr 1933 präsentierte die Firma Haël noch einmal ihre Produkte auf der Leipziger Messe und erhielt dafür positive Kritiken in der zeitgenössischen Presse. Doch schon wenig später musste das Unternehmen die Produktion einstellen. Die Gründe lagen in der allgemeinen wirtschaftlichen Krise sowie in der gezielten Strangulierung jüdischer Betriebe durch die Nationalsozialisten, die einen Neuanfang für die Gründerin Grete Heymann-Loebenstein unmöglich machten.

Die Entscheidung zum Verkauf

Heymann-Loebenstein erkannte früh das veränderte politische Klima und die wachsende Feindseligkeit gegenüber jüdischen Bürgern, Unternehmern und Künstlern. Als Frau, Jüdin und Vertreterin der künstlerischen Avantgarde wusste sie, dass sie gleich mehrfach in den Fokus der neuen Machthaber geraten würde. Um für sich und ihre Söhne Sicherheit zu gewinnen, entschloss sie sich zum Verkauf der Werkstätten und zur Suche nach einem Emigrationsland.

Kaufverhandlungen und Zwangsverkauf

Die Suche nach einem Käufer gestaltete sich in einer Zeit der Depression und der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik schwierig. Die Verhandlungen dauerten mehrere Monate. Anfang 1934 sah sich Heymann-Loebenstein gezwungen, die Werkstätten weit unter Wert an Dr. Heinrich Schild, den Generalsekretär des Deutschen Handwerks, zu verkaufen. Dieser Vorgang gilt als Zwangsverkauf, da die politischen Rahmenbedingungen eine freie Entscheidung faktisch unmöglich machten.

Neuanfang als HB-Werkstätten

Die Werkstätten wurden in HB-Werkstätten für Keramik umbenannt und am 1. Mai 1934 unter der künstlerischen Leitung von Hedwig Bollhagen wiedereröffnet. Damit begann ein neues Kapitel in Marwitz, das einerseits an die Tradition der Haël-Werkstätten anknüpfte, andererseits aber unter völlig neuen Eigentums- und Machtverhältnissen stand.

Entschädigung und Exil

Grete Heymann-Loebenstein blieb noch zwei Jahre in Berlin, bevor sie ins Exil ging. Sie unternahm zahlreiche Reisen innerhalb und außerhalb Europas, stellte ihre Entwürfe in jüdischen Organisationen aus und arbeitete an der Kaliski-Schule. 1965 und 1985 wurde sie in England für den Verlust des Unternehmens durch das Ausgleichsamt Aachen als „Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung“ anerkannt und für den Zwangsverkauf entschädigt.

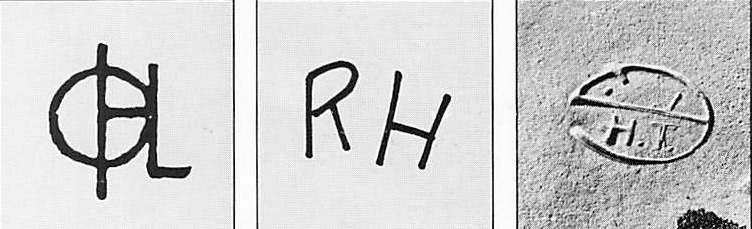

Marken – Haël-Werkstätten Marwitz (bis 1934)

Die Haël-Werkstätten für künstlerische Keramik wurden 1923 von Margarete Heymann in Marwitz bei Velten gegründet. Ihre Marken bis 1934 dokumentieren die kurze, aber einflussreiche Phase dieser Manufaktur. Typisch sind Signaturen mit „Haël“, stilisierte Monogramme und Werkstattstempel, die die Verbindung von Bauhaus-Ideen und expressiver Keramikproduktion sichtbar machen.

Verwandte Themen – Haël-Werkstätten & Nachfolge

Mehr zur Gründerin Margarete Heymann-Loebenstein und den Nachfolgern Hedwig Bollhagen sowie der Velten-Vordamm Keramik erfahren Sie hier: