Porzellanmanufaktur Allach (1935–1945)

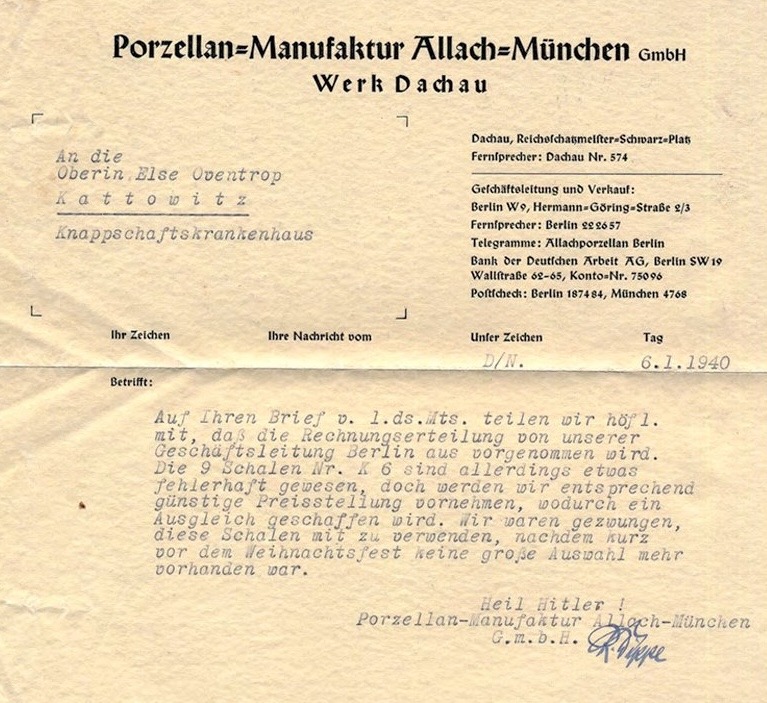

Die Porzellanmanufaktur Allach steht exemplarisch für die Instrumentalisierung von Kunsthandwerk im Nationalsozialismus: 1936 in die Hand der SS überführt, ab 1940 mit Zwangsarbeit aus dem KZ Dachau betrieben, diente sie Repräsentation, Propaganda und Geschenkpolitik des Regimes.

⚠️ Hinweis: Abgebildete Symbole des Nationalsozialismus (z. B. SS-Runen) sind nach § 86a StGB verboten. Sie erscheinen hier ausschließlich im Kontext der historischen Dokumentation und Aufarbeitung. Eine andere Verwendung dient nicht der Verherrlichung, sondern der kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte.

Gründung, SS-Übernahme & Standortverlagerung

1935 begannen der Industrielle Franz Nagy und der Künstler/SS-Funktionär Karl Diebitsch in Allach bei München mit der Produktion von Kunstporzellan. 1936 übernahm die SS die Manufaktur; sie firmierte als Porzellan-Manufaktur Allach GmbH und nutzte SS-Runen im Firmenzeichen. Produktion und Kapazitäten wurden in den folgenden Jahren ausgebaut. Mit Beginn des Kriegs wurde die Fertigung schrittweise nach Dachau verlagert bzw. dort betrieben; Allach wurde Teil des Dachauer Lagerkomplexes.

Programm, Stil & beteiligte Künstler

Allach produzierte Figuren, Tierplastiken, Büsten, Vasen und repräsentative Geschenksobjekte. Motivisch dominieren „deutsche“ Themen (Bauern, Tiere, Soldaten) in einer Blut-und-Boden-Ästhetik; Werke wurden häufig als Ehrengaben in Partei und SS eingesetzt. Zu den prägenden Künstlern zählt Prof. Theodor Kärner (1884–1966), bekannt für Tierfiguren.

Zwangsarbeit & Dachau

Ab 1940 wurden Häftlinge aus dem KZ Dachau in der Produktion eingesetzt; Allach wurde so Teil des Systems der Zwangsarbeit. Zeitgenössische Stücke mit SS-Marke sind in Museen dokumentiert; mehrere Provenienzbelege nennen die Fertigung durch KZ-Häftlinge. Der Dachau-Komplex umfasste zahlreiche Außenlager; Allach erscheint dort als kleineres Subcamp, das u. a. Porzellan fertigte.

Kriegsende & Nachwirkung

1945 kam die Produktion zum Erliegen; die Manufaktur wurde nach Kriegsende geschlossen. Allach-Objekte kursieren heute im Sammlermarkt – ihre ästhetische Qualität ist aufgrund der ideologischen Funktion und des Zwangsarbeitskontexts untrennbar belastet.

Timeline – Allach

- 1935 – Beginn der Porzellanproduktion in Allach (Nagy/Diebitsch)

- 1936 – Übernahme durch die SS; Firmenzeichen mit SS-Runen etabliert

- ab 1940 – Einsatz von Häftlingen aus dem KZ Dachau in der Produktion

- 1943 – Allach im System der Dachauer Außenlager verzeichnet

- 1945 – Kriegsende, Produktion eingestellt; Nachkriegs-Schließung

Provenienz & Sammlungskontext

Museale Provenienzberichte dokumentieren Allach-Objekte, die aus den Dachau-Beständen stammen oder direkt nach der Befreiung übernommen wurden (z. B. Figuren, die US-Personal aus SS-Beständen erhielt). Beim Umgang mit Allach-Stücken ist eine kritische Provenienzprüfung unerlässlich.

Weiterführend: Theodor Kärner nach 1945

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte Theodor Kärner seine Tätigkeit als Porzellanbildhauer bei der Porzellanfabrik Eschenbach fort. Viele Modelle stammten ursprünglich aus seiner Arbeit für Allach und wurden in Eschenbach weitergeführt.