Hedwig Bollhagen in Marwitz – HB-Werkstätten, Geschichte & Wirkung

Die Keramikerin Hedwig Bollhagen (1907–2001) prägte mit den HB-Werkstätten Marwitz über sieben Jahrzehnte die deutsche Keramikgeschichte. Zwischen Bauhaus-Ideen, Gebrauchsgedanken und politischen Brüchen formte sie eine Kultur des Einfachen – die bis heute fortwirkt.

Frühe Jahre und Ausbildung

Geboren 1907 in Hannover, wuchs Hedwig Bollhagen in einem Umfeld auf, das sie früh an das Handwerk heranführte. Nach ersten praktischen Erfahrungen in Großalmerode zog es sie in die Keramikzentren Höhr-Grenzhausen und Berlin. Dort begegnete sie Lehrern und Mitschülern, die von Reformideen des Deutschen Werkbundes und des Bauhauses geprägt waren. Sie erlernte Drehen, Glasurtechnik, Malerei und Serienlogik – Bausteine, die ihre Werkauffassung ein Leben lang bestimmten. Ab 1927 arbeitete sie in der Steingutfabrik Velten-Vordamm, wo sie bereits eine Abteilung leitete.

Übernahme in Marwitz – von Haël zu HB

1934 stand Bollhagen vor einer Schlüsselsituation. Sie übernahm den stillgelegten Betrieb der jüdischen Keramikerin Margarete Heymann-Loebenstein, die in den zwanziger Jahren mit ihren Haël-Werkstätten große Erfolge gefeiert hatte. 1933 musste Heymann-Loebenstein schließen: Der wirtschaftliche Druck der Weltwirtschaftskrise traf den Betrieb hart, zugleich wurde sie bedroht und sah im Nationalsozialismus keine Perspektive mehr. Im April 1934 stimmte sie dem Verkauf schließlich zu – unter Wert.

Eigentümer wurde der NS-Handwerksfunktionär Heinrich Schild, der die Leitung an Hedwig Bollhagen übertrug. Heymann-Loebenstein emigrierte 1936 nach England, wo sie nicht mehr an ihre Erfolge anknüpfen konnte. Bollhagen stand damit an einem schwierigen Punkt: Sie profitierte von den Umständen, blieb aber zugleich eine Gestalterin, die auf inhaltliche Qualität setzte.

Werkstatt als Zuflucht und Haltung im NS-Staat

Bollhagen positionierte sich politisch nie offen. Doch ihre Werkstatt wurde ein Ort, der Zwischentöne zuließ. Sie bot dem von den Nationalsozialisten als „entartet“ diffamierten Künstler Charles Crodel Zuflucht und Arbeit. Ebenso stand sie zu ihrer Freundin Nora Herz, die als Jüdin unter Druck geriet. Als ein Ofensetzer Herz tätlich angriff, entließ Bollhagen ihn – ein klares Signal. Diese Episoden zeigen, dass ihre Werkstatt nicht nur Produktionsort war, sondern auch ein Raum relativer Sicherheit.

Werkauffassung: Schöne Gebrauchsware

Von Beginn an folgte Bollhagen einem Credo: „Schöne Gebrauchsware“. Ihre Gefäße – Kannen, Teller, Schalen, Becher – waren klar proportioniert, handlich und stapelbar. Dekore wie Linien, Gitter, Punkte oder florale Motive setzten Akzente, ohne das Gefäß zu dominieren. Damit verband sie funktionale Schlichtheit mit dekorativer Lebendigkeit. Viele Bauhaus-Ideen – Materialgerechtigkeit, Formklarheit, Seriengedanke – spiegelten sich in ihren Arbeiten wider, aber nie dogmatisch. Bollhagen suchte die Vollendung des Einfachen.

Nachkrieg, DDR und Verstaatlichung

Nach dem Krieg führte Bollhagen die Werkstatt allein weiter. In der DDR blieb die HB-Produktion ein Vorzeigeprojekt. 1972 erfolgte die Verstaatlichung, doch Bollhagen blieb künstlerische Leiterin. Unter ihrer Führung entstanden Kollektionen, die DDR-Bürger ebenso wie westdeutsche Sammler ansprachen. Trotz staatlicher Vorgaben blieb ihre Handschrift erkennbar: Einfachheit, Gebrauchsfähigkeit, Beständigkeit.

Nachwende, Anerkennung und Ausgleich

Nach 1990 wurde die Werkstatt privatisiert. In dieser Zeit leistete Bollhagen eine Ausgleichszahlung an die Jewish Claims Conference – ein Eingeständnis, dass ihre Werkstatt von den Bedingungen der Arisierung profitiert hatte. Dieses stille Zeichen war Ausdruck ihres Bewusstseins für die Ambivalenz ihrer Biografie.

Gleichzeitig begann man, das Archiv der HB-Werkstätten systematisch zu erschließen: Formen, Muster, Dekore aus Jahrzehnten. Sammler und Museen entdeckten Bollhagens Werk neu, ihre Klassiker fanden Eingang in Dauerausstellungen und Kataloge. Bis zu ihrem Tod 2001 blieb sie künstlerisch aktiv.

Bedeutung

Bollhagen verkörperte die Kontinuität von Handwerk und Gestaltung über politische Systeme hinweg. Ihre Gefäße waren kein Luxusgut, sondern kulturelles Fundament: Dinge, die den Alltag verschönerten und zugleich Geschichte trugen. Heute gilt sie als eine der prägenden Gestalten der deutschen Keramikmoderne.

Timeline – Hedwig Bollhagen & HB-Werkstätten Marwitz

- 1907 – Geburt in Hannover

- 1920er – Ausbildung in Großalmerode, Höhr-Grenzhausen, Berlin

- 1934 – Übernahme der Haël-Werkstätten, Gründung HB-Werkstätten

- 1930er–40er – Produktion, Arbeit mit Crodel, Schutz von Nora Herz

- 1972 – Verstaatlichung in der DDR, Bollhagen bleibt künstlerische Leiterin

- 1990er – Privatisierung, Ausgleichszahlung, Archiverschließung

- 2001 – Tod in Marwitz

Verwandte Themen – Haël-Werkstätten & Nachfolge

Zur Vorgeschichte und Nachfolge der Marwitzer Werkstattlandschaft:

Hedwig Bollhagen – Bauhaus im Alltag: Form, Funktion, Handwerk

Geb. 30. Januar 1907, Hannover | Gest. 8. Juli 2001, Marwitz (Brandenburg)

Biografie

Hedwig Bollhagen gilt als eine der einflussreichsten deutschen Keramikerinnen des 20. Jahrhunderts. Nach der Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Hannover arbeitete sie in verschiedenen Werkstätten (u. a. Velten, Haël-Werkstätten) und gründete 1934 die HB-Werkstätten für Keramik in Marwitz.

Die Frühphase der Werkstatt ist historisch kritisch einzuordnen: Sie entstand im Kontext der Arisierung jüdischen Eigentums (Grete Heymann-Loebenstein musste emigrieren). Bollhagen führte die Werkstätten nach 1945 in der DDR als künstlerische Leiterin weiter.

HB-Werkstätten für Keramik (Marwitz)

Die HB-Werkstätten wurden zu einem Zentrum zeitloser Gebrauchskeramik. Nach Bauhaus-Prinzipien – Form folgt Funktion – entstanden Tafelgeschirre, Kannen, Vasen und Fliesen. Produktionstechnisch verband Bollhagen Drehscheibenarbeit mit Schablonenmalerei; es entstanden erschwingliche Serien für den Alltag.

Typisch sind die handbemalten Streifen-, Punkt- und Schachbrett-Dekore in Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Gelb. Viele Formen werden bis heute nach Originalmodellen gefertigt.

Stilmerkmale & Bedeutung

Bollhagens Formen sind klar, schnörkellos und funktional – geprägt von Bauhaus und Neuer Sachlichkeit. Ihre Dekore sind geometrisch und rhythmisch, stets handwerklich ausgeführt. Damit machte sie die Bauhaus-Idee alltagstauglich und prägte das Bild moderner deutscher Keramik nach 1945 entscheidend mit.

Ihre Werke finden sich in wichtigen Sammlungen (u. a. Bröhan-Museum Berlin, Grassimuseum Leipzig, Bauhaus-Archiv Berlin) und gelten als Ikonen des 20. Jahrhunderts.

Auszeichnungen & Nachwirkung

Sie erhielt u. a. das Bundesverdienstkreuz am Bande (1997) und das Große Bundesverdienstkreuz (1999). Die HB-Werkstätten produzieren bis heute nach ihren Entwürfen; frühe Originale (1930er–1960er) sind besonders begehrt.

Hedwig Bollhagen bleibt eine Schlüsselgestalt, die Tradition, Handwerk und Moderne zu einer eigenständigen, zeitlosen Formensprache verband.

Hael-Werkstätten für künstlerische Keramik GmbH

Eine bedeutende Station der deutschen Keramikgeschichte der 1920er-Jahre

Die Hael-Werkstätten in Marwitz bei Velten hatten in den 1920er-Jahren einen hohen künstlerischen Ruf erlangt. Rückblickend ist festzustellen, dass sie sich in Formgebung und Dekoration oft an den Keramiken der benachbarten Manufaktur Velten von Hermann Harkort orientierten. Dennoch entstanden auch eigenständige künstlerische Entwürfe, die zur Wertschätzung beitrugen und der Werkstatt einen Platz in der Keramikgeschichte sicherten.

Produktion und Stil

In den Hael-Werkstätten entstanden Gefäße mit klaren, einfachen Formen aus Steingut und Fayence. Sie zeichneten sich durch eine Malerei aus, die mit kräftigem Strich betonte Flächen schuf und eine enge Verwandtschaft zur bäuerlichen Keramik aufwies. Neben Glasuren auf rotem Scherben wurden auch Mattglasuren in Verbindung mit zurückhaltender Malerei eingesetzt.

Ein ausgestellter Teller verdeutlicht die hohe Beherrschung der Fayencemalerei. Besonders der kubistische und abstrakte Dekorationsstil der 1920er-Jahre zeigt, wie sehr die Hael-Werkstätten mit ihrer figürlichen Bildsprache den Zeitgeist trafen. Die breite Pinselarbeit verlangte Präzision und Erfahrung, da jeder Strich endgültig saß und keine Korrektur möglich war. Gerade dieser sichere Strich, verbunden mit einem feinen Farbgefühl, wurde zu einer stilbildenden Eigenheit.

Ende der Hael-Werkstätten und Übergang zu HB

1934 beendeten die Hael-Werkstätten ihre Arbeit. An ihre Stelle trat Hedwig Bollhagen, die die Produktionsstätte übernahm und unter dem Namen „HB-Werkstätten für Keramik“ ein neues, eigenständiges Programm entwickelte. Damit setzte sie die Tradition fort, führte aber gleichzeitig die Moderne in eine neue Richtung. Die HB-Werkstätten existieren bis heute und gelten als bedeutende Vertreter der deutschen Gebrauchskeramik.

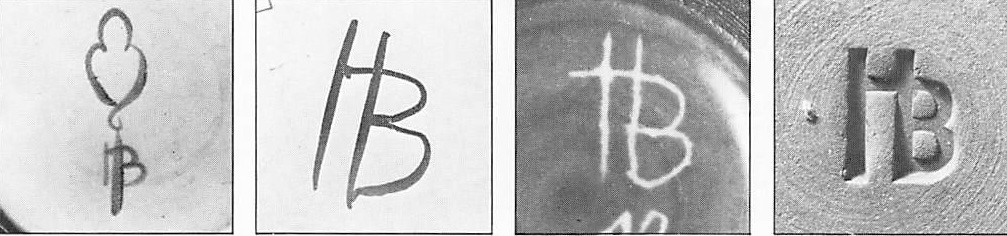

Signatur

Die Stücke der Hael-Werkstätten sind mit einem Pressstempel versehen: ineinandergestellte Buchstaben „HaEL“ (Marke 70). Diese Markierung dient heute Sammlern als wichtiges Echtheitsmerkmal.

Literatur

- Katalog: Alte und neue Keramik, Bayerisches Nationalmuseum, München 1926

- K. Strauß: Deutsche Keramik der Gegenwart, Halle/Saale 1927

- Berichte der Ausstellung im Grassi-Museum, 1927

- Leipzig 1928, Taf. 103

- Musterbuch in der Kunstbibliothek, Berlin, Jebensstraße

Timeline – Hedwig Bollhagen

Meilensteine im Leben und Werk der Keramikerin

Vernetzung: Richard Bampi & das Netzwerk der Keramikmoderne

Von Bauhaus-Impulsen über Burg Giebichenstein bis zur Glasur-Avantgarde – hier finden Sie die thematischen Brücken rund um Richard Bampi.

Bauhaus-Keramik

Frühe Eindrücke, reduziertes Formdenken und die Idee der Typenware bilden den historischen Resonanzraum für Bampis Weg zur klaren Gefäßplastik. Zum Überblick über Personen, Werkstätten und Leitideen: Bauhaus-Keramik.

Burg Giebichenstein

Bampis Hinwendung zur experimentellen, künstlerisch autonomen Keramik steht im Dialog mit der Lehre und Praxis in Halle/Saale (Serienkompetenz, Laborarbeit, Glasurforschung). Zur Schule, den Marken (Hügelzeichen) und gesuchten Objekten: Burg Giebichenstein.

Hedwig Bollhagen (HB)

Die 1934 neu aufgestellten HB-Werkstätten (Nachfolge der Haël-Werkstätten) zeigen – wie Bampi – das Spannungsfeld von Gebrauchskeramik und künstlerischer Handschrift. Mit Fokus auf Bauhaus-naher Funktionalität und Dekorökonomie liefert HB einen Gegenpol zu Bampis späterer Glasur-Avantgarde: Hedwig Bollhagen.

Hubert Griemert

Wie Bampi legte Griemert größtes Gewicht auf Glasurforschung (Matt-/Tonenglasuren, farbige Oberflächen). Beide stehen für die Verschmelzung von strenger Form und farblicher Tiefe – zwei Positionen, die sammlerisch häufig gemeinsam betrachtet werden: Hubert Griemert.

Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe

Über Max Laeuger und die Karlsruher Schule lässt sich Bampis frühes Form- und Glasurbewusstsein verorten (Fayence-/Majolika-Referenzen, konsequente Oberflächenführung). Der Blick auf Karlsruhe ergänzt das Verständnis seiner frühen Entwicklungsphase.

Für Sammler: Querbezüge & Markt

- Form & Serie: Bauhaus-Keramik (Dornburg) → Typenware, reduzierte Gefäßfamilien.

- Schule & Marke: Burg Giebichenstein → Hügelzeichen/Marken, Lehrwerkstatt, Serien- & Unikate.

- Dekor & Alltag: HB (Bollhagen) → alltagstaugliche Formen, Streifen-/Punktdekore.

- Glasur & Experiment: Griemert/Bampi → Matt- & Hochbrandglasuren, Unikatcharakter, asymmetrische Gefäße.

Hinweis: Provenienz (Werkstattmarken, Signaturen „RB“, „HG“, Hügelzeichen etc.), Erhaltungszustand und Entstehungszeitraum (z. B. 1920er/40er) sind die preistreibenden Faktoren.

Werkstätten für Keramik Marwitz – Hedwig Bollhagen & das Ritz-Dekor

Schlichte Formen, starke Dekore: Marwitzer Keramik als Ikone der deutschen Moderne

Gründung & Idee

Die Werkstätten für Keramik (HB-Werkstätten) in Marwitz entstanden 1934 auf dem Gelände der ehemaligen Haël-Werkstätten. Hedwig Bollhagen (1907–2001) übernahm die Leitung und entwickelte den Betrieb zu einer der prägenden Adressen moderner Keramik in Deutschland: alltagstaugliche, formschöne Geschirre, handwerklich gefertigt und erschwinglich gedacht.

Hedwig Bollhagen – Form & Haltung

Bollhagen verband einfache, klare Gefäßkörper mit einer großen Dekorvielfalt. Ihr Ziel war eine „schöne Gebrauchsware“, die Funktion und Ästhetik versöhnt. Ihre Serviceformen gelten als zeitlos, weil die Proportionen ruhig, die Profile präzise und die Griffe/Henkel alltagsgerecht sind – ideale Bühnen für die Vielfalt der Dekore.

Ritz-Dekor – Technik & Wirkung

Das Ritz-Dekor entsteht, indem in den lederharten Scherben Linien, Punkte oder grafische Felder eingeritzt werden. Nach dem Glasieren treten diese Vertiefungen plastisch hervor, die Linien zeichnen sich dunkel gegen die glasierte Oberfläche ab. Der Effekt ist klar, grafisch, lebendig – ohne die Form zu überladen. Motive reichen von streng geometrischen Gittern über Wellen und Kreise bis zu abstrahierten Naturzeichen.

Historische Vorbilder (islamische/ostasiatische Keramik) werden in Marwitz eigensinnig modernisiert: Das Dekor folgt der Form, betont Schulter, Bauch und Rand, spielt mit Wiederholung und Rhythmus und bleibt zugleich robust für den alltäglichen Gebrauch.

Handwerk & Dekorvielfalt

Neben dem Ritz-Dekor prägen Schlicker-, Mal- und Glasurdekore das Bild der Werkstätten. Viele Dekore wurden – und werden – von Malerinnen in Handarbeit aufgetragen. So lassen sich identische Grundformen immer wieder neu interpretieren: streng, verspielt, floral, grafisch. Die Werkstätten wurden dadurch zu einem Resonanzraum für Talente, die das Spektrum von Form und Oberfläche erweiterten.

Bedeutung & Gegenwart

Die HB-Werkstätten sind eine Ikone der deutschen Keramikgeschichte. Die Serviceformen und das Ritz-Dekor stehen für die Verbindung von künstlerischem Anspruch, handwerklicher Perfektion und alltäglicher Funktion. Bis heute werden Klassiker gefertigt – begehrt bei Nutzerinnen und Nutzern, aber auch bei Sammlerinnen und Sammlern, die die Kontinuität der Marwitzer Keramikkultur schätzen.

Timeline (kompakt)

- 1934: Gründung der Werkstätten für Keramik in Marwitz

- 1934–50er: Aufbau unter Hedwig Bollhagen · „schöne Gebrauchsware“

- ab 1950er: Ausbau der Ritz-, Mal- und Schlickerdekore

- 1970er–1990er: Internationale Anerkennung · Kontinuität der Formen

- heute: HB-Werkstätten aktiv · Klassiker und neue Dekore parallel

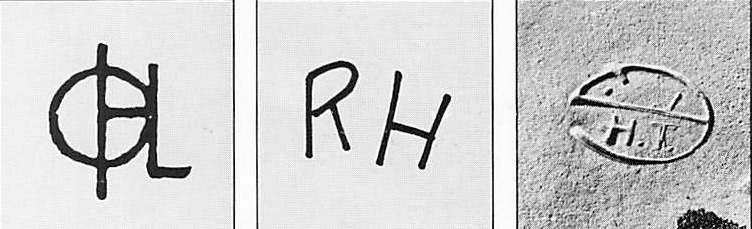

Marken – Haël-Werkstätten Marwitz (bis 1934)

Die Haël-Werkstätten für künstlerische Keramik wurden 1923 von Margarete Heymann in Marwitz bei Velten gegründet. Ihre Marken bis 1934 dokumentieren die kurze, aber einflussreiche Phase dieser Manufaktur. Typisch sind Signaturen mit „Haël“, stilisierte Monogramme und Werkstattstempel, die die Verbindung von Bauhaus-Ideen und expressiver Keramikproduktion sichtbar machen.

Marken – Hedwig Bollhagen (seit 1930)

Die HB-Werkstätten für Keramik wurden 1934 von Hedwig Bollhagen in Marwitz gegründet. Ihre Marken und Signaturen ab den 1930er-Jahren stehen für eine klare, moderne Formensprache und die Verbindung von Handwerk und Bauhaus-Tradition. Typisch sind die Kürzel „HB“, Werkstattstempel sowie variierende Dekorzeichen, die eine sichere Datierung und Zuordnung ermöglichen.

Hedwig Bollhagen – Leben und Wirken

Die Keramikerin Hedwig Bollhagen (1907–2001) schildert in autobiografischen Aufzeichnungen ihre Kindheit, den Weg zur Keramik, die Gründung der Werkstätten in Marwitz und ihre künstlerische Haltung zwischen Handwerk, Bauhaus und Moderne.

Kindheit und frühe Prägungen

Hedwig Bollhagen wurde 1907 in Hannover geboren. Ihr Vater starb früh, die Mutter musste mit vier Kindern schwere Zeiten durchstehen. Die Weltkriegsjahre waren geprägt von Entbehrungen, Zerstörung und Not. In dieser Atmosphäre entwickelte sich bei Bollhagen das Bedürfnis nach Beständigkeit, klarer Form und geordnetem Leben. Bereits in jungen Jahren zeichnete sie gern, lernte durch Vergleiche und entdeckte ihre Neigung zur Keramik, die sie später als ihre eigentliche Bestimmung erkannte.

Ausbildung und künstlerische Einflüsse

Ihre Ausbildung führte Bollhagen nach der Schulzeit in keramische Betriebe, wo sie Einblicke in die gesamte Produktion erhielt – vom Drehen über Glasuren bis zum Verkauf. Sie lernte unter anderem bei der Werkstatt von Margarete Heymann (Haël-Werkstätten) und begegnete Persönlichkeiten wie Theodor Bogler, Werner Burri und Bauhaus-Schülern. Diese Einflüsse stärkten ihr Verständnis für die Einheit von Handwerk, Formgebung und künstlerischer Freiheit. Sie bewunderte die Bauhaus-Idee des Zusammenspiels von Kunst und Industrie, ohne den Bezug zum alltäglichen Gebrauch aufzugeben.

Die Werkstätten in Marwitz

1934 gründete Bollhagen auf dem Gelände der ehemaligen Haël-Werkstätten in Marwitz die HB-Werkstätten. Dort begann sie, klare Gefäßformen mit dekorativer Vielfalt zu verbinden. Charakteristisch wurde das Ritzdekor: in lederharten Scherben eingeritzte Muster, die nach der Glasur plastisch hervortreten. Hinzu kamen Schlicker-, Mal- und Glasurdekore. Ziel war eine „schöne Gebrauchsware“, erschwinglich, funktional und ästhetisch zugleich. Die Werkstätten entwickelten sich zu einem Resonanzraum für junge Künstler, die ihre eigenen Entwürfe einbringen konnten.

Haltung und Arbeitsweise

Bollhagen beschreibt sich selbst als disziplinierte und zugleich experimentierfreudige Gestalterin. Sie mied Routine und suchte immer nach neuen Wegen, Formen und Glasuren zu variieren. Dabei blieb sie der handwerklichen Basis treu. Ihre Keramiken entstanden an der Drehscheibe, häufig dünnwandig und präzise, aber auch robust, wenn es dem Dekor entsprach. Sie sah Keramik nie nur als Kunstobjekt, sondern als Gebrauchsgegenstand mit ästhetischem Mehrwert. Möbel, Schmuck, Stoffe und Bauhaus-Gedanken inspirierten ihre Arbeit.

Nachkriegszeit und Wirkung

Nach 1945 musste Bollhagen unter schwierigen Bedingungen neu beginnen. Mit Mut und Improvisation führte sie die Werkstätten weiter, schulte junge Mitarbeiter und öffnete den Betrieb für neue Strömungen. Ihre Entwürfe wurden auf Messen und Ausstellungen gezeigt und fanden internationale Anerkennung. Sie sah ihre Aufgabe nicht in spektakulären Einzelwerken, sondern in der kontinuierlichen Entwicklung guter, funktionaler Keramik für den Alltag. Bis ins hohe Alter blieb sie aktiv und hinterließ ein Werk, das Tradition und Moderne verbindet.

Bedeutung

Hedwig Bollhagen gilt heute als Schlüsselfigur der deutschen Keramikgeschichte. Ihre Haltung verband Bauhaus-Ideen mit praktischer Gebrauchsorientierung. Sie formte Generationen von Keramikern, etablierte die HB-Werkstätten als bedeutende Institution und trug dazu bei, dass Keramik in Deutschland als eigenständige Kunst- und Designgattung wahrgenommen wird.