Horst Kerstan – Kandern & Moderne Keramik

Zwischen Schwarzwald, Japan und der Tradition Richard Bampis – ein Leben für das Steinzeug

Biografie

Horst Kerstan (1941–2005) zählt zu den wichtigsten deutschen Studiokeramikern nach 1945. Auf der Frankfurter Messe 1958 lernte er Richard Bampi kennen und wurde dessen Schüler. Von 1959 bis 1962 absolvierte er eine Lehre in Kandern, es folgten ein Praktikum bei Bitossi Ceramiche in Montelupo Fiorentino und die Rückkehr nach Kandern. Nach Bampis Tod 1965 übernahm er dessen Haus und Werkstatt und machte sich 1967 nach der Meisterprüfung selbstständig.

1971 wurde er Mitglied der Académie internationale de la céramique in Genf, 1984 Mitglied der Gruppe 83. Bis 1993 bildete er Lehrlinge und Gesellen aus – zu seinen Schülern gehörten u. a. Jan Kollwitz und Uwe Löllmann. Kerstan war zweimal verheiratet: mit Waltraud Liebeneiner (1966–1986) und mit der Keramikerin Beatrix Sturm-Kerstan (1994–2005), die seine Werkstatt bis zu ihrem Tod 2023 weiterführte.

Stil & Handschrift

Kerstans Gefäße verbinden archaische Strenge mit lebendiger Oberfläche. Er arbeitete vorwiegend mit hochgebranntem Steinzeug, experimentierte mit Asche- und Seladonglasuren und nutzte Gas- wie Holzbrand. Seine Werke oszillieren zwischen Gebrauch und Kunstobjekt, zwischen kontemplativer Ruhe und dynamischer Oberfläche.

Japanische Einflüsse

Entscheidend waren Studienaufenthalte in Japan, Begegnungen mit Shōji Hamada und der Tradition von Mashiko. Inspiriert von Zen-buddhistischer Haltung entstanden Teekeramiken und großformatige Vasen, geprägt von Einfachheit, Authentizität und Stille.

Besonders wichtig wurden Eisenglasuren: Temmoku, Eisenrostrot, Hasenfell-, Teestaub-, Ölflecken- und Goldstaubglasuren. Kerstan übersetzte japanische Holzbrand-Ideen in eine westliche Experimentierkultur, immer angepasst an den Westerwälder Ton.

Kandern – Zentrum der Keramik

Mit der Übernahme der Bampi-Werkstatt setzte Kerstan die Kanderner Steinzeugtradition fort. Seine Werkstatt wurde zu einem Treffpunkt für Keramiker:innen, Sammler und Studierende. Kandern erhielt dadurch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine neue internationale Ausstrahlung.

Bedeutung & Rezeption

Kerstan gewann zahlreiche internationale Preise, u. a. bei den Biennalen in Faenza, und ist in bedeutenden Sammlungen vertreten: Keramikmuseum Westerwald, Museum für Angewandte Kunst Köln, Museen in Japan und den USA. Sein Werk steht für die Verbindung von deutscher Steinzeugtradition und ostasiatischer Ästhetik. Bis heute sind seine Gefäße begehrte Sammlerobjekte.

Nach seinem Tod 2005 führte Beatrix Sturm-Kerstan die Werkstatt bis 2023 weiter. Alle Gefäße entstanden frei auf der Drehscheibe, mit Ton aus dem Westerwald, den Kerstan eigenhändig aufbereitete.

Literatur & Quellen

Wikipedia-Artikel Horst Kerstan, abgerufen am 3. September 2025. Weitere Informationen aus Werkstattarchiv Kandern und Katalogen der Keramikbiennale Faenza.

Timeline – Horst Kerstan

- 1941 – Geburt in Triberg (Schwarzwald)

- 1958 – Begegnung mit Richard Bampi auf der Frankfurter Messe

- 1959–1962 – Töpferlehre bei Bampi in Kandern; Gesellenprüfung

- 1962–1963 – Praktikum bei Bitossi Ceramiche, Italien

- 1963 – Rückkehr nach Kandern; Arbeit bei Bampi

- 1965 – Tod Bampis; Übernahme von Haus & Werkstatt

- 1967 – Meisterprüfung; Selbstständigkeit in Kandern

- 1971 – Mitglied der Académie internationale de la céramique

- 1971/72 – Staatspreis Baden-Württemberg; Preis der Stadt Konstanz

- 1984 – Mitglied der Gruppe 83

- 2005 – Tod in Kandern

- 2005–2023 – Weiterführung der Werkstatt durch Beatrix Sturm-Kerstan

Ergänzungen zu Horst Kerstan – Japanische Glasuren

Der in Frankfurt geborene Keramiker Horst Kerstan (1941–2005) führte die Werkstatt seines Lehrers Richard Bampi in Kandern fort und wurde zu einem der prägenden Vertreter der deutschen Studiokeramik. Seine Gefäße und Skulpturen verbinden die Strenge fernöstlicher Tradition mit eigenständiger Formsprache und experimenteller Glasurführung.

Ausbildung – Von Höchst über Offenbach zu Richard Bampi

Kerstan absolvierte zunächst eine Ausbildung als Porzellanmaler in Höchst, studierte an der Werkkunstschule Offenbach (Keramik) und an der HfBK Frankfurt (Zeichnen). 1959–1962 trat er als Lehrling in die Werkstatt von Richard Bampi in Kandern ein, legte 1962 die Gesellenprüfung ab und verbrachte eine Gesellenzeit in Italien. Ab 1963 war er Meisterschüler Bampis; nach dessen Tod (1965) übernahm er die Werkstatt. 1967 bestand er die Meisterprüfung in Karlsruhe.

Japanische Studien – Temmoku, Hasenfell & Co.

Prägend wurden Kerstans Studienreisen nach Japan (ab Mitte der 1960er Jahre). Aus der Begegnung mit Zen-buddhistischer Haltung und altjapanischen Ofen- und Glasurtraditionen entwickelte er eine unverwechselbare Materialpoetik. Schwerpunkt waren Eisenglasuren in großer Bandbreite: Temmoku, Eisenrostrot, Hasenfell-, Teestaub-, Ölflecken- und Goldstaubglasuren. Kerstan übernahm Techniken (u. a. Holzbrand-Ideen) und übersetzte sie in eine westliche Experimentierkultur – immer mit Blick auf die Eigenart des Westerwälder Tones und die Möglichkeiten seines Ofens.

Formsprache – Natur als Maß, Gefäß als Wesen

Im Unterschied zu Bampis kristallorientierter Ästhetik zielte Kerstan stärker auf die plastische Kraft der Form. Ausgangspunkte waren Steine, Früchte, Berge, geologische Schichtungen. Er arbeitete Vasen, Schalen, nie Geschirr – Gefäße als organische Wesen, die in den Raum wirken. Die Oberfläche blieb nie bloßer Träger der Glasur; Glasur und Körper bildeten eine Einheit, in der Tiefe und Bewegung sichtbar wurden.

Werk, Ausstellungen, Sammlungen

Seit den späten 1960er Jahren präsentierte Kerstan seine Arbeiten im In- und Ausland. Wichtige Würdigungen: Staatspreis Baden-Württemberg (1971), Preis der Stadt Konstanz (1972), mehrere Auszeichnungen beim Richard-Bampi-Wettbewerb; Mitglied der Académie Internationale de la Céramique (Genf). Werke befinden sich u. a. im Keramikmuseum Westerwald, Hetjens-Museum Düsseldorf und im Museum Angewandte Kunst Frankfurt.

Einordnung – Brückenbauer der Nachkriegs-Keramik

Horst Kerstan zählt zu den Schlüsselgestalten der deutschen Nachkriegs-Studiokeramik. Er führte Bampis Ansatz fort, ohne ihn zu kopieren, und verband Fernost mit Europa, Tradition mit Experiment, Form mit Oberfläche. Seine Arbeiten stehen für eine Kunstauffassung, die Keramik weder auf Dekor reduziert noch in reine Skulptur auflöst – sondern das Gefäß als eigenständige, sinnlich-intellektuelle Form ernst nimmt.

Timeline – Horst Kerstan

- 1941 – Geburt in Frankfurt am Main

- 1959–1962 – Lehre bei Richard Bampi in Kandern; Gesellenprüfung

- 1963–1965 – Meisterschüler Bampi; 1965 Übernahme der Werkstatt

- 1965 ff. – Studienreisen Japan; Fokus auf Eisenglasuren (Temmoku, Hasenfell, Teestaub u. a.)

- 1967 – Meisterprüfung Karlsruhe

- 1971/1972 – Staatspreis Baden-Württemberg; Preis der Stadt Konstanz

- 2005 – Tod in Kandern

Mehr zur Studiokeramik

Weiterführend

Vertiefende Informationen zu Persönlichkeiten und Netzwerken, die mit Horst Kerstan verbunden sind:

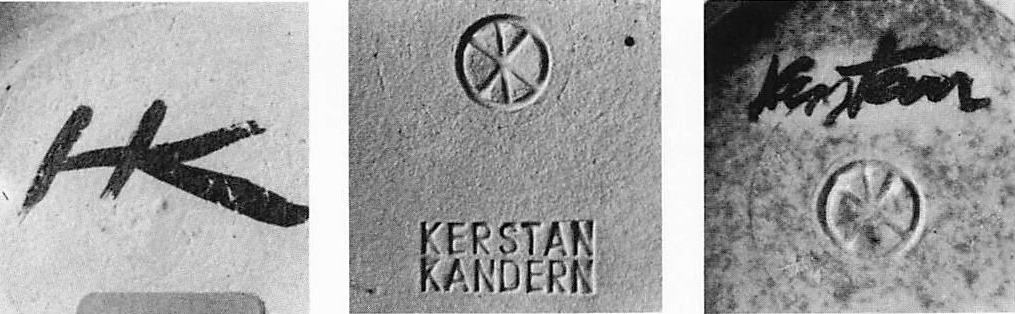

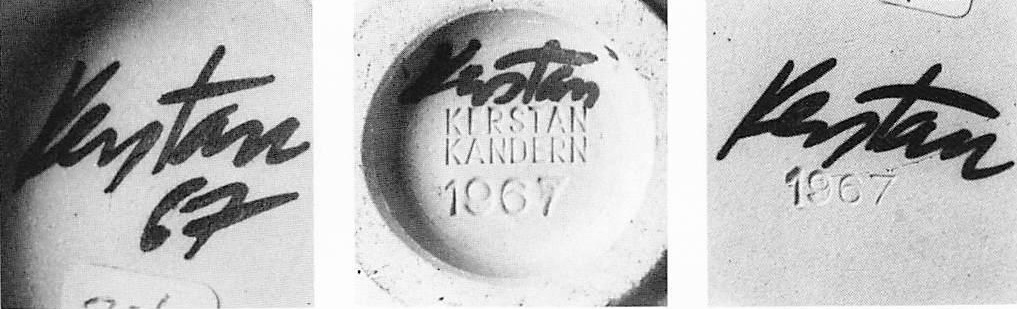

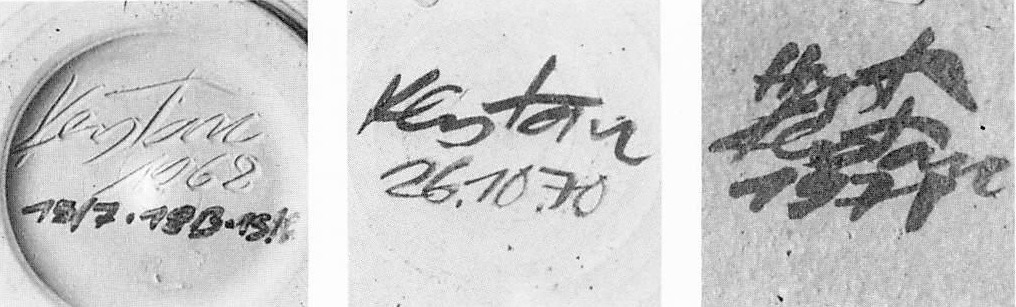

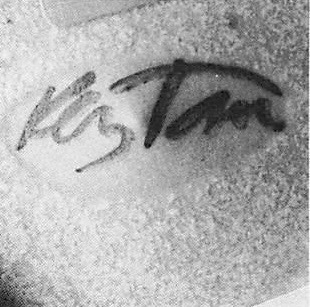

➔ Zum Artikel „Richard Bampi“ ➔ Zum Artikel „Gruppe 83“ ➔ Zum Artikel „Jan Kollwitz“Marken – Horst Kerstan

Vier Signatur-Varianten aus Kandern