Wer war Max Roesler?

Max Roesler (1840–1922) war ein deutscher Unternehmer, Chemiker und Gründer der berühmten Max Roesler Feinsteingutfabrik in Rodach bei Coburg. Mit seinem Gespür für technische Innovation, soziale Verantwortung und unternehmerisches Denken wurde er zu einer der prägenden Persönlichkeiten der deutschen Porzellan- und Steingutindustrie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

Ausbildung & frühe Karriere

Roesler wurde als Sohn von Otto und Tina Roeseler geboren, beide Schauspieler am Herzoglichen Hoftheater in Coburg. Nach dem Abitur begann er 1858 ein Chemiestudium in Dresden, das er 1862 in München abschloss. Seine berufliche Laufbahn führte ihn zunächst als Chemiker und technischer Leiter in verschiedene Chemiewerke, unter anderem in Elbogen bei Karlsbad und in Bonn. 1874 wechselte er zur Wächtersbacher Steingutfabrik, wo er 16 Jahre lang – ab 1878 als Direktor – erfolgreich tätig war.

Soziales Engagement & Innovationen

In Schlierbach setzte Roesler neue Maßstäbe in der Sozialpolitik für seine Mitarbeiter: Er gründete 1877 eine Fabriksparkasse, förderte den Erwerb von Häusern, richtete eine Handarbeitsschule für Mädchen ein und etablierte einen Arbeitermusikverein. Zudem gründete er 1884 ein Ältestencollegium und 1888 die Betriebszeitung „Schlierbacher Fabrikbote“. Seine Ideen machten ihn zu einem Pionier moderner Arbeitnehmerfürsorge.

Gründung der Max Roesler Feinsteingutfabrik

1893 zog Roesler mit seiner Familie nach Rodach, wo er 1894 seine eigene Fabrik für Feinsteingut gründete. Als Markenzeichen wählte er die Heckenrose aus dem Familienwappen. Dank des eigenen Gleisanschlusses an die Bahnlinie Coburg–Bad Rodach war der Transport der Waren gesichert. 1896 nahm die Fabrik planmäßig die Produktion auf und beschäftigte bis 1910 rund 350 Mitarbeiter. Die Produkte – elegante Gebrauchsgegenstände für den gehobenen Bedarf – fanden schnell Anklang.

Rückschläge & weitere Entwicklung

Nach dem frühen Tod seiner Söhne Max (1897) und Heinz (1909) wandelte Roesler 1910 das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft um. Mitarbeiter und Freunde konnten Anteilseigner werden – auch hier setzte er auf soziale Innovation, indem er es Arbeitern ermöglichte, gemeinsam Aktien zu erwerben. 25 % des Gewinns sollten an die Belegschaft ausgeschüttet werden. Nach dem Ersten Weltkrieg jedoch verkaufte Roesler 1919 seine Anteile an das Bankhaus Arnhold. 1938 übernahm Siemens das überschuldete Werk, seit 1995 gehört es zum französischen Konzern Valeo.

Auszeichnungen & Nachwirkung

Max Roesler erhielt zahlreiche Ehrungen: 1900 den Titel Kommerzienrat, 1908 das Ritterkreuz 1. Klasse des Ernestinischen Hausordens und 1920 die Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule München. Er starb 1922 im Alter von 82 Jahren und wurde in Rodach beigesetzt. Seine Frau Theodora sowie die Töchter Elsa und Paula führten sein Andenken fort. Noch heute ist der Name Max Roesler Porzellan ein Begriff für Qualität, soziales Engagement und unternehmerische Weitsicht. In Rodach erinnert eine Straße an ihn.

Literatur & Quellen

Regierungsblatt für das Herzogtum Coburg (1894, 1908) · Coburger Zeitung (1909) · Unternehmenschroniken der Max Roesler Feinsteingutfabrik Rodach.

Timeline – Max Rösler & die Porzellan- und Feinsteingutfabrik (1894–1995)

Wichtige Meilensteine von der Gründung in Rodach bis zur Weiterführung des Standorts

Porzellan- und Feinsteingutfabrik Max Roesler (1894–1910)

Max Roesler, Sohn der Dresdner Schauspieler Otto und Tina Roesler, begann 1858 ein Chemiestudium in Dresden, das er später in München erfolgreich abschloss. Nach Stationen als Chemiker in Blasewitz und Elbogen bei Karlsbad heiratete er 1868 Theodora Kemmler. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor: Heinz, Max, Elsa und Paula.

Seine berufliche Laufbahn führte ihn 1873 zunächst als technischer Leiter in die Steingutfabrik Mehlem (Bonn), dann kurzzeitig nach Sinzig, ehe er 1874 zur Wächtersbacher Steingutfabrik wechselte. Dort wurde er nach wenigen Jahren Direktor und setzte in den zwölf Jahren seiner Amtszeit zahlreiche soziale Reformen um – darunter eine Fabriksparkasse (1877), eine Handarbeitsschule für Mädchen, einen Arbeiterchor sowie 1888 die Werkszeitung „Schlierbacher Fabrikbote“.

1890 trat er in die Porzellanfabrik Springer & Co. (Elbogen) ein, siedelte aber 1893 nach Rodach bei Coburg über. Am 24. Juli 1894 ließ er dort die „Porzellan- und Feinsteingutfabrik Max Roesler“ ins Handelsregister eintragen. Die Fabrik entstand direkt an der neuen Bahnlinie Rodach–Suhl. Das Firmenzeichen, eine Heckenrose, leitete sich aus dem Familienwappen ab. 1896 begann die Produktion, bis 1900 waren bereits rund 1.000 Entwürfe geschützt. Roesler wurde 1900 zum Kommerzienrat und 1908 mit dem Ritterkreuz I. Klasse des Ernestinischen Hausordens geehrt.

Tragische Schicksalsschläge trafen ihn jedoch: 1897 starb sein Sohn Max mit nur 15 Jahren, 1909 folgte auch der ältere Sohn Heinz mit 32 Jahren. Ohne Nachfolger wandelte Roesler die Firma 1910 in eine Aktiengesellschaft um. Er bestimmte, dass nur Mitarbeiter und Freunde Anteile erwerben durften, und regelte eine Gewinnbeteiligung der Belegschaft von 25 %.

Porzellan- und Feinsteingutfabrik Max Roesler AG (1910–1943)

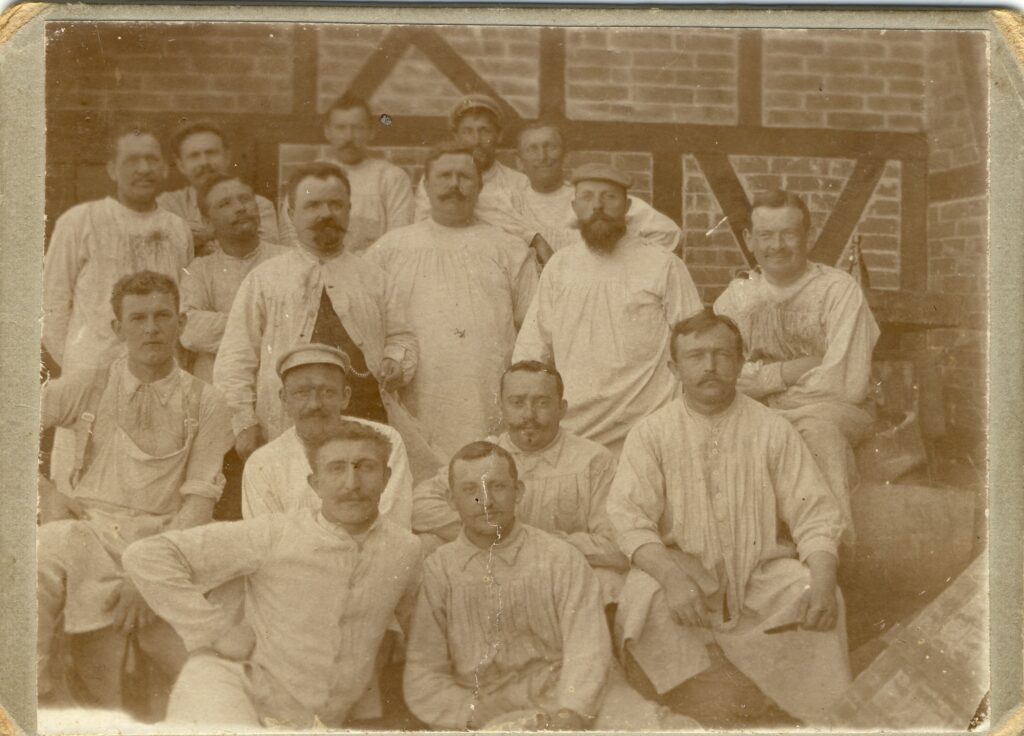

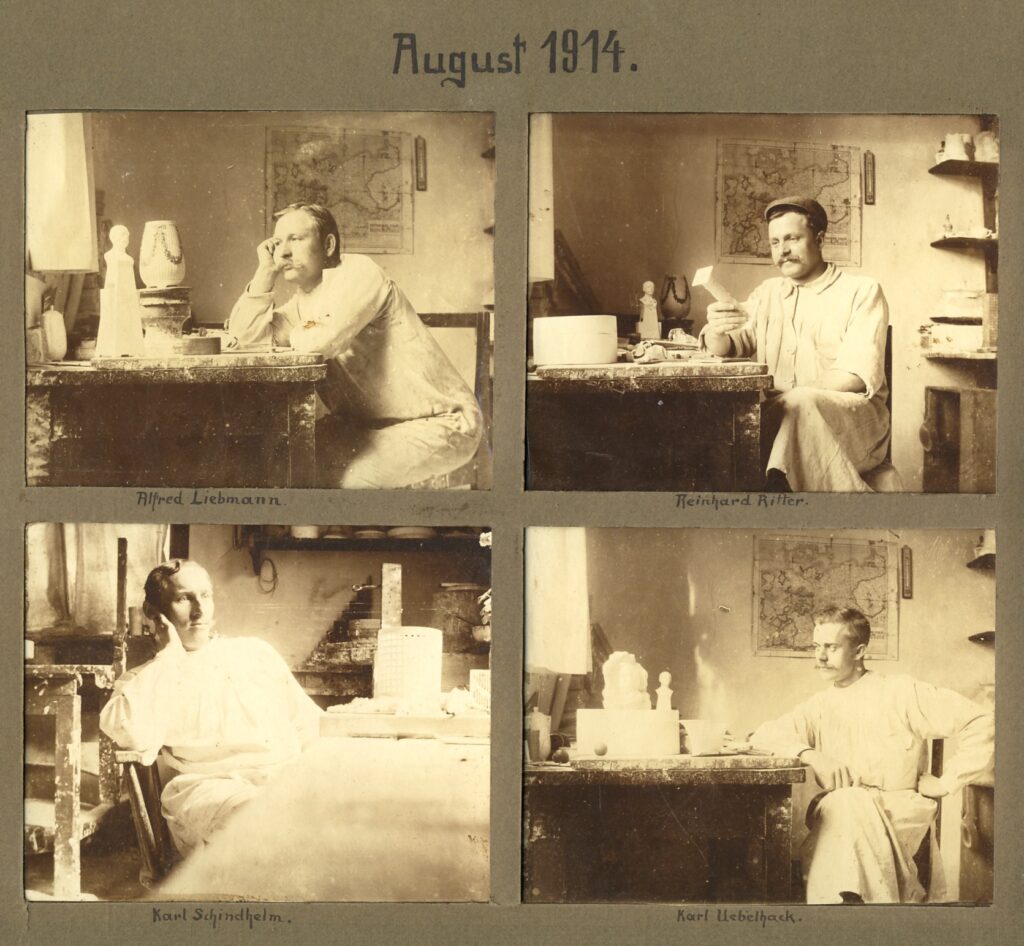

1910 wurde das Unternehmen von Heinrich Pudor in „Kunstkeramische Werkstätten“ als besonders innovativ hervorgehoben. Zu dieser Zeit beschäftigte die Fabrik rund 350 Menschen; bis Ende 1912 waren es über 370 Arbeiter, 33 Angestellte und 32 Lehrlinge. Etwa 60 % des Umsatzes entfielen auf den deutschen Markt, 40 % auf Exporte nach Europa, Amerika und Australien. Viele erfolgreiche Entwürfe stammten von Franz Josef Mayer.

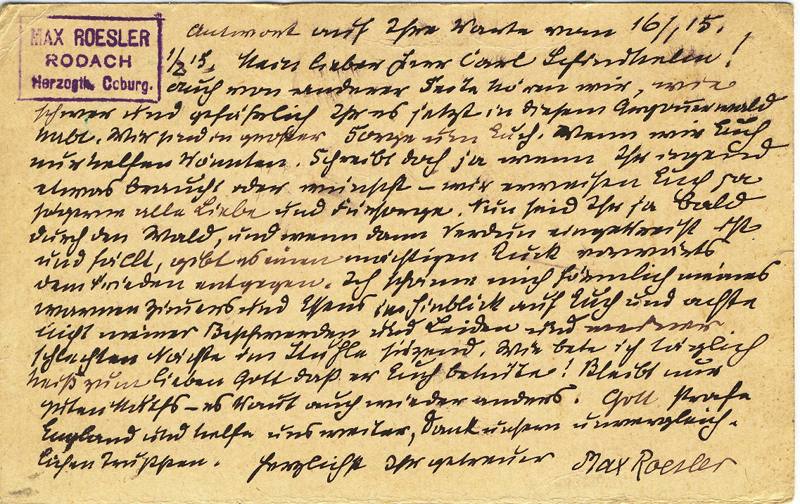

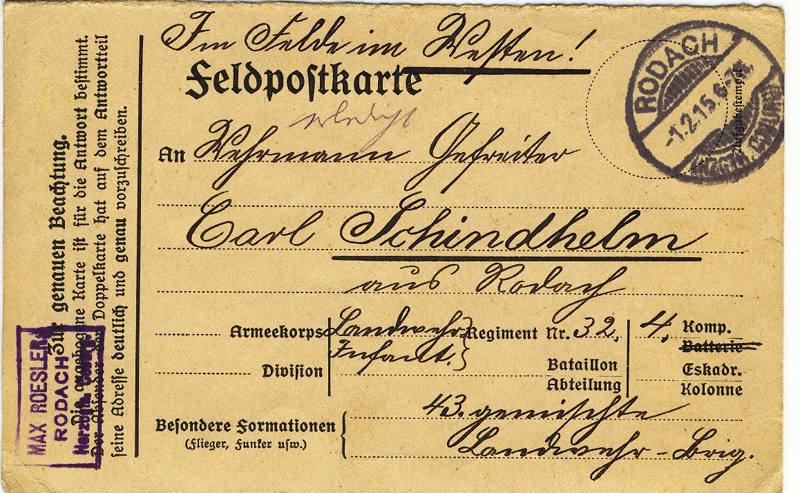

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs brach die Produktion fast vollständig ein. 1915 wurde sie in kleinerem Rahmen wieder aufgenommen, doch rund die Hälfte der männlichen Belegschaft war im Krieg. 1919 verkaufte Roesler seine Anteile an das Bankhaus Gebrüder Arnold (Dresden) und zog sich zurück. Bald erholte sich die Fabrik, und 1920 erhielt Roesler die Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule München. Er starb 1922 mit 82 Jahren. Bemerkenswert: Das Bankhaus Arnold war auch Hauptaktionär der Porzellanfabrik C. Tielsch & Co. AG (Schlesien).

1923 übernahm die Firma die Großherzogliche Keramische Manufaktur in Darmstadt und führte diese bis 1931. Nach dem Börsenkrach von 1929 musste das Werk wieder schließen. 1938 wurde die Rodacher Fabrik verkauft und im Zuge einer „Arisierung“ von Siemens-Schuckert übernommen. Der Betrieb stellte zunehmend Isolatoren für die Elektrotechnik her. Im März 1943 wurde die Firma offiziell in Siemens-Schuckertwerke Porzellanfabrik Rodach eingegliedert; der Name „Roesler“ verschwand aus dem Handelsregister.

Nachkriegszeit & Gegenwart

Nach dem Zweiten Weltkrieg produzierte das Werk nochmals Keramik für den Grundbedarf der Bevölkerung. 1956/57 endete die keramische Fertigung endgültig; die Fabrik wurde zum „Siemens-Kunststoffpresswerk Rodach“ umgebaut. 1995 übernahm das französische Unternehmen Valeo den Standort und begann mit der Herstellung von Autoklimaanlagen.

Heute erinnern an Max Roesler neben seltenen Sammlerstücken vor allem sein früheres Wohnhaus, das als Rathausgebäude von Bad Rodach genutzt wird, sowie eine nach ihm benannte Straße – bleibende Zeugnisse eines Unternehmers, der Stadt und Region nachhaltig prägte.

Max Roesler in Darmstadt – Die kurze Geschichte einer Zweigfabrik

Ein Kapitel zwischen Hoffnung auf Expansion und den Realitäten der Weltwirtschaftskrise.

Die Porzellan- und Feinsteingutfabrik Max Roesler in Rodach gehörte zu den bekannten Herstellern von Feinsteingut im frühen 20. Jahrhundert. Auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg verfolgte das Unternehmen Expansionspläne und suchte nach Möglichkeiten, seine Produktionskapazitäten zu erweitern. Dies führte zur Einrichtung einer Zweigfabrik in Darmstadt, die heute einen besonderen, wenn auch kurzen Abschnitt in der Firmengeschichte darstellt.

Übernahme der Großherzoglichen Keramischen Manufaktur

Im Jahr 1923 erwarb die Roesler AG das Gelände und die Gebäude der Großherzoglichen Keramischen Manufaktur Darmstadt, die bis dahin als staatlich gefördertes Unternehmen tätig gewesen war. Der Ankauf war typisch für die damalige Zeit: Anstatt einen kompletten Neubau zu riskieren, griff Roesler auf bestehende Infrastruktur zurück – ein wirtschaftlich konservatives Vorgehen, das Tradition und Pragmatismus verband.

Nach Umbau- und Modernisierungsarbeiten begann die Produktion im Werk Darmstadt bereits 1924. Damit wurde Darmstadt für einige Jahre neben Rodach zum zweiten Standort der Firma.

Produktion und Stil

Das Werk in Darmstadt stellte, in Anlehnung an das Stammwerk, Feinsteingutwaren für den täglichen Gebrauch her, aber auch Zier- und Kunstkeramik. In der Gestaltung lassen sich Einflüsse des späten Jugendstils und der Neuen Sachlichkeit erkennen, die in den 1920er-Jahren vorherrschten. Die Erzeugnisse aus Darmstadt waren qualitativ hochwertig, jedoch nicht so stark am Markt etabliert wie die Produkte aus Rodach.

Wirtschaftliche Krise und Schließung

Die Expansion nach Darmstadt fiel in eine wirtschaftlich schwierige Epoche. Der Börsenkrach von 1929 und die folgende Weltwirtschaftskrise führten zu massiven Absatzschwierigkeiten. Für das noch junge Werk in Darmstadt bedeutete dies das Aus: Bereits 1931 musste der Betrieb eingestellt werden.

Damit endete nach nur sieben Jahren ein Kapitel, das von Hoffnung auf Wachstum, aber auch von den harten Realitäten der Zwischenkriegszeit geprägt war.

Bedeutung im Rückblick

Heute wird die Zweigfabrik Darmstadt oft nur am Rande erwähnt, doch sie spiegelt zentrale Themen der Industriegeschichte wider:

- den Versuch, bewährte Traditionen durch Expansion zu sichern,

- die Abhängigkeit der Keramikindustrie von volkswirtschaftlichen Entwicklungen,

- sowie das Scheitern vieler Unternehmen in der Krise der 1930er-Jahre.

Obwohl die Produkte aus Darmstadt nicht in großer Stückzahl überliefert sind, besitzen sie heute für Sammler und Historiker einen besonderen Wert. Sie dokumentieren den Anspruch Roeslers, nicht nur regional, sondern auch überregional Fuß zu fassen – und zeigen zugleich die Grenzen dieses Vorhabens in einer unsicheren Zeit.

Roesler-Börse & Flohmarkt in Bad Rodach

Am letzten Samstag im August findet in Bad Rodach traditionell die Roesler-Börse statt. Im Jahr 2025 fällt der Termin auf Samstag, den 30. August. Ab 12:00 Uhr öffnet der Schlossplatz seine Tore für Sammler, Händler und Besucher.

Roesler-Börse für Sammler

Die Roesler-Börse ist eine spezialisierte Tausch- und Verkaufsbörse für Sammler von Roesler-Keramik. Anmeldungen zur Teilnahme sind bis zum 20. August 2025 möglich.

Öffentlicher Flohmarkt

Parallel dazu findet ein großer Flohmarkt statt. Hier erwarten die Besucher Trödel, Raritäten und Schnäppchen. Für den Flohmarkt ist keine Anmeldung erforderlich – er ist für alle Interessierten frei zugänglich.