ÖSPAG · Wilhelmsburg · Lilien-Porzellan – Geschichte & Entwicklung

Lilienporzellan aus Wilhelmsburg gesucht – siehe Button am Ende.

DIE öSPAG UND IHRE GESCHICHTE

Eines der ältesten privaten keramischen Unternehmen auf dem europäischen Kontinent feierte im Jahre 1955 seinen 170. Geburtstag. Aus den fünf Arbeitern, mit denen 1795 in Wilhelmsburg der Betrieb aufgenommen wurde, sind 1955 rund 600 Beschäftigte geworden. Heute sind die Wilhelmsburger Erzeugnisse — aus unter dem Namen LILIEN-PORZELLAN bekannte Tafel– und Hotelgeschirr, sowie die sanitär-keramischen Produkte AUSTROVIT — dank ihrer guten Qualität weit über die Grenzen Österreichs bekannt und geschätzt.

In den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts waren es vor allem Engländer, die mit der Erzeugung von Steingut, dem »Porzellan der Bürgerlichen« jener Zeit, begonnen, und so ist es kein Wunder, daß in erster Linie Engländer waren, die in den folgenden Jahrzehnten derartige Betriebe auch auf dem Kontinent bauten. Zu ihnen gehörte eine in St. Pölten gegründete Steingutfabrik, die sich 1795 ein Hilfs- und Zulieferwerk in Wilhelmsburg zulegte. Aus alten Chroniken weiß man, daß der Betrieb in St. Pölten bald wieder eingestellt wurde, während er in Wilhelmsburg in in uralten »Winckelmühle« weiterging. Allerdings blieb es ein verhältnismäßig kleines Unternehmen, bis es 1883 von dem damaligen Eigentümer, dem ehemaligen Bürgermeister von Wilhelmsburg, in den Besitz des Wiener Kaufmanns Heinrich Lichtenstern überging, des Großvaters des heutigen Generaldirektors und Hauptaktionärs Dr. Conrad H. Lester. Letzterer führt übrigens — hier sei ein kleiner Ausflug in die Gegenwart gestattet — eine nicht alltägliche Doppelwirkung: wenn er sechs Monate im Jahr als Generaldirektor in Österreich die Geschäfte der ÖSPAG leitet, verbringt er die andere Jahreshälfte als Professor für Germanistik an der berühmten Loyola-Universität in Los Angeles, USA.

Nun zurück zu 1883. Damals ging der neue Besitzer daran, den stets ständig größer werdenden Anforderungen fertig zu werden, und die fortschreitende Industrialisierung in der Steingut-Industrie machte man die einzelnen Produktionsstätten gestillt wurden. Bald nach den ersten Modernisierungsmaßnahmen in Wilhelmsburg vollzog Heinrich Lichtenstern etwas recht Erstaunliches. Er nahm seinen Sohn Richard, weil dieser in der vierten Klasse der Realschule war, in die Wilhelmsburg zur Unterstützung, wo sich noch Erstaufenthalte erledigte. Der junge Schwager Richard Lichtenstern gehörte zu den ersten, die in seiner Tätigkeit in der Fabrik so viel Talent, Ehre, Gespür und Wissen zeigten, daß ihm sein Vater 1885 die Leitung des Unternehmens übertrug. Damals war Richard Lichtenstern 15 Jahre jung (!) — und von da begann der steile Aufstieg des Betriebes:

Wilhelmsburg und seine Geschichte

Indirekte Zeugnisse erlauben die Vermutung, daß Wilhelmsburg — jetzt Stadtgemeinde — eine Gründung des 9. Jahrhunderts ist. Für 1083 heißt es, daß Markgraf Leopold II. seiner Tochter Elisabeth anläßlich ihrer Vermählung mit Ottokar IV. Besitzungen in und um Wilhelmsburg zur Mitgift gab.

Nach Gründung des Zisterzienserklosters in Lilienfeld zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde das Schicksal des Ortes im wesentlichen von diesem Stift bestimmt. Herzog Leopold VI., der Gründer des Klosters, hielt sich viel in Wilhelmsburg auf. An diese Zeit erinnert der Herzogstuhl auf dem Glockenturm der Wilhelmsburger Kirche als sichtbares Wahrzeichen. Mit der Stiftungsurkunde des Jahres 1209 vermachte dieser vorletzte Babenberger Herzog den Zisterziensern von Lilienfeld alle Güter, Rechte und Freiheiten, die er in Wilhelmsburg besaß.

Im Jahre 1297 erschien Wilhelmsburg in einer Urkunde erstmalig als Markt, und zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde der Ort mit Mauern und Gräben befestigt. Der Chronik zufolge wurde der Marktplatz im Jahre 1475 durch einen großen Brand verheert. Einige der danach wiederaufgebauten Häuser stehen heute noch. Etwa 130 Jahre später, am 2. Jänner 1683, verlieh Kaiser Rudolf II. der Bürgerschaft des Ortes ein eigenes Wappen, das die Stärke und Wehrhaftigkeit des Ortes zum Ausdruck bringt und mit drei Lilien die Verbundenheit mit dem Stift Lilienfeld zeigt. Damals entstand wohl auch die jährliche Abhaltung eines »Körndelmarktes« und der »Steinernen Metze«. Das offizielle Getreidemaß dient heute noch als weiteres Wahrzeichen dem Hauptplatz (Nr. 10).

Zu Ende des 16. Jahrhunderts begann eine sehr unruhige Zeit für Wilhelmsburg. Es wurde durch Bauernkriege, Religionsstreitigkeiten, Einfälle fremder Heere und — 1679 — durch die Pest heimgesucht. Aus dieser Zeit stammt auch das heutige Rathaus als »aufgestocktes Freyhaus an Kühnel« (Hauptplatz 13). Während der zweiten Türkenbelagerung Wiens durch Kara Mustafa wütete in den Jahren 1674 bis 1687 der »Schwarze Tod«, und im Jahre 1683 trafen in der Belagerung Wilhelmsburg die entscheidenden Erfolge mit nur vier Meilen von Wien.

Um die Stadt von den wiederholten Einberuferreien und Einquartierungen zu befreien, wurden 1706 von den höchsten Bayern und Franzosen, und Wilhelmsburg mußte sich durch Lieferungen von Korn, Mehl und Hafer und die Zahlung von 20.000 Gulden von einer Plünderung loskaufen.

Die Befestigungen, die im Laufe der Geschichte sogar den Türken getrotzt hatten, bildeten für die Truppen Napoleons keinerlei Probleme. In den Jahren 1805 und 1809 kam der Ort unter französische Besetzung. Wie sehr auch in der Tradition über diese Zeit geklagt wurde, dürfte doch der Vergleich des frühen 19. Jahrhunderts mit der Zeit von 1945 bis 1955 zugunsten der Franzosen ausfallen.

In der Revolution des Jahres 1848 war der berühmte Bauernführer Hans Kudlich der hervorragende Vorkämpfer für die restlose Beseitigung der Leibeigenschaft und für die materielle Befreiung des Bauernstandes. Nach Niederwerfung der Aufstände wurde Kudlich geächtet. Dem gegen ihn ausgeschriebenen Haftbefehl entzog er sich mit Hilfe des Gemeinde- und Garnisonsarztes von Wilhelmsburg, Dr. E. Morawa, der ihn im Gasthof „Zum roten Krebs“ verstecken konnte. Heute erinnert eine Tafel an den noch bestehenden Gasthof an diese Zeit. Mit Hilfe von gefälschten Papieren konnte Kudlich aus Österreich flüchten und nach Amerika auswandern. Beim Gemeinderatsbeschluß im Jahre 1872 wurde Kudlichs Freiheitskampf durch die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes der Stadt Wien gewürdigt. Ein merkwürdiger Zufall will es, daß Kudlich schließlich sein letztes Heim in der Stadt Wilamsburg, Pennsylvania, hatte und dort auch starb.

Zu Beginn des Weltkrieges 1914 trat in Wilhelmsburg ein starker Flüchtlingsstrom aus Galizien ein. Die meisten erwerbstätigen Einwohner in Wilhelmsburg sehr stark schwankte. Auch nach dem Ende des ersten Weltkrieges wurde auch die Arbeitslosigkeit in Wilhelmsburg sehr stark. Während der Inflation mußte der Großbauer im Jahre 1920 noch keinen Pfennig für ein Ei, jedoch über 100 Kronen für ein Pfund Kaffee bezahlen. Die Lederfabrik Fleisch mußte infolge der überschweren und vielfach innere Schwierigkeiten und die Folgen des zweiten Weltkrieges konnten die meisten Fabriken zugleich in Anspruch nehmen, weil die durch übertriebene ausländische und unüberlegte Konkurrenz die Betriebe technische Neon. Diese labile wirtschaftliche Lage machte es nur zu erklärlich, daß Wilhelmsburg — seiner ungünstigen geographischen Lage wegen — mehrmals der Schauplatz scharfer politischer Auseinandersetzungen wurde.

Weitere Erschütterungen und Umschichtungen in der Bevölkerung wurden durch den Einbruch des Nationalsozialismus im Jahre 1938 und in den danach beginnenden zweiten Weltkrieg hervorgerufen. Wieder mußten fast alle wehrfähigen Männer an die verschiedensten Fronten und wurden zum Teil durch Kriegsgefangene und Fremdarbeiter in den gewerblichen und industriellen Betrieben ersetzt.

Im Jahre 1945 war Wilhelmsburg tagelang Kriegsschauplatz. Gesprengte Brücken, Zerstörungen der industriellen Anlagen, Brände und Verwüstungen hinterließen in der Stadt schwere Wunden. Die Bevölkerung und die Verwaltung ging mit fanatischem Eifer aber wieder an die Aufbauarbeit, um der Stadt nach ihrer wechselvollen Geschichte auch ein heute bestehendes Ansehen zu verleihen. Bemerkenswert dabei ist, daß sich Wilhelmsburg nicht nur die schöne Landschaft, sondern auch seinen stadtähnlichen, mittelöstlichen Charakter bewahrt hat und zu den sehenswertesten Orten des Traisentales zählt. Ein kleiner Rundgang, beginnend am alten Hauptplatz, vermittelt einen Überblick in der Atmosphäre dieser schönen alten Stadt.

Wenn es nach einem Besuch in der ÖSPAG noch etwas Zeit zu sehen gibt: Diese den Rest des Tages im Wilhelmsburger Stadtzentrum zu verbringen, lohnt sich allemal. Zahlreiche schöne Plätze im Traisental laden zum Verweilen ein.

Produktionsgeschichte Wilhelmsburg / ÖSPAG (1885–1945)

- 1885 – Stand ein einziger Brennofen in der Fabrik, in der 30 Arbeiter beschäftigt waren.

- 1886 – Führte der inzwischen 18 Jahre alt gewordene Chef eine Vergrößerung des Betriebes durch. Es wurde der Grundstein zu einem Langbau gelegt, in dem noch heute Dreherei, Gießerei, Glasiererei und Masserzeugung untergebracht sind.

- 1900 – Beschäftigte der Betrieb bereits 300 Arbeiter!

- 1910 – Und vier Jahre später wurden weitere Steingutfabriken in Znaim und Teplitz-Schönau erworben, in denen vor allem Sanitärsteingut hergestellt wurde.

- 1914 – Waren in Wilhelmsburg bereits 400 Arbeiter tätig (die Größe des Betriebes war in knapp 30 Jahren auf das Zwanzigfache angewachsen), im Brennhaus standen 9 große Rundöfen und man begann zur Verwertung der in Wilhelmsburg erzeugten Steingutware — das Werk Wilhelmsburg war damals die größte Steingutfabrik der Monarchie — gewerblich.

- 1918 – Der Zusammenbruch der Monarchie stellte das Unternehmen vor viele Probleme. Da nun die drei Betriebe in verschiedenen Staaten lagen …

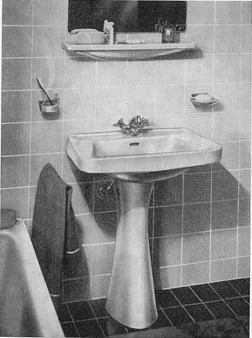

- 1922 – Mit der Erzeugung der sanitären Spülwaren in Wilhelmsburg begonnen.

- 1929 – Waren in den drei Unternehmungen in Wilhelmsburg und in der Tschechoslowakei 2000 Menschen beschäftigt.

- 1938 – Übernahm die Creditanstalt den Betrieb in Wilhelmsburg und fusionierte ihn mit der kleinen Sanitärsteingutfabrik Gmunden-Engelhof. Die Gmundner Fabrik mit 150 Beschäftigten gehört auch jetzt zu dem Unternehmen.

- 1945 – Wurden die beiden Werke in Znaim und Teplitz-Schönau ohne Entschädigung enteignet. Den Majoritätsanteil am Wilhelmsburger und an dem 1938 angeschlossenen Gmundner Betrieb bekamen die Altbesitzer wieder zuerkannt; die beiden Werke und das Zentralbüro in Wien bildeten das neue Unternehmen, die ÖSPAG.

Nach dem II. Weltkrieg wurden durch die Aufstellung neuer Maschinen und Öfen und durch den Aufbau zeitgemäßer Produktionsmethoden aus dem Unternehmen eines der größten seiner Branche in Europa. Dieses stolze Ergebnis war nur durch ein großangelegtes Investitionsprogramm (seit Kriegsende wurden rund 100 Millionen Schilling, davon allein in Wilhelmsburg rund 80 Millionen Schilling, investiert) möglich. Die Durchführung wurde zu einem wesentlichen Teil dadurch ermöglicht, daß die Aktionäre bis 1953 auf jegliche Dividendenauszahlung verzichteten und die erzielten Gewinne zur Gänze für die Stärkung des Eigenkapitals und für Investitionszwecke verwendet wurden. Der Beschäftigtenstand beträgt derzeit in beiden Betrieben und im Zentralbüro fast 1000 Personen. Interessant ist, daß die Produktion in Wilhelmsburg mit zirka 700 Personen heute größer ist als Ende der zwanziger Jahre mit dreimal soviel Arbeitern in den drei Fabriken Wilhelmsburg, Znaim und Teplitz-Schönau zusammen.

Die traditionsreiche Geschirrwerkstätte aus Wilhelmsburg

Lilien Porzellan aus Wilhelmsburg.

Die Marke Lilienporzellan steht wie kaum eine andere für Nachkriegsdesign aus Österreich: frisch, farbenfroh und durchdacht in Technik und Gestaltung. Ihre Wurzeln reichen zurück in das späte 18. Jahrhundert, wovon bis heute im Wilhelmsburger Geschirr-Museum Zeugnis abgelegt wird. 1795 begann in Wilhelmsburg die Herstellung von Steingut, die sich in den folgenden Jahrzehnten zur bedeutenden Geschirrwerkstätte entwickelte.

Lilienporzellan – Die traditionsreiche Geschirrwerkstätte aus Wilhelmsburg

Nachkriegsdesign aus Österreich: funktional, modern, langlebig.

Historische Entstehung und Entwicklung

1795 beginnt in der Wilhelmsburger Winckhl-Mühle die Steingutproduktion – der Startpunkt einer bis ins 20. Jahrhundert reichenden Erfolgsgeschichte. 1865 gründet Rudolf Strohmayer die Wilhelmsburger Steingut- und Porzellanfabrik, die unter den Eigentümern Lichtenstern zur größten ihrer Art in Österreich-Ungarn aufsteigt. In der Zwischenkriegszeit wechseln Firmierungen; ab den 1960er-Jahren etabliert sich die Bezeichnung ÖSPAG.

Die Marke „Lilien“ und ikonische Serien

Der Name „Lilien“ verweist auf regionale Heraldik (Wilhelmsburg / Stift Lilienfeld) und steht für klare Formen, Alltagstauglichkeit und gute Nachkaufbarkeit.

- Daisy (ab 1959): konische Form, Pastelltöne; Design-Ikone des österreichischen Nachkriegsstils.

- Corinna (ab 1959): elegante Serviceform; in Varianten gemustert oder weiß.

- Dolly (1963): zylindrische Kannenfamilie; aufwendig in der Fertigung.

- Menuett (1963–1976): Relief-Design, viele Farbvarianten, langjährig im Programm.

- Dora (1966–1971): Weiterentwicklung auf Daisy-Basis; später auch als Dekorserie umgesetzt.

Nachkriegsumbruch und Industrie-Evolution

Nach 1945 nimmt die Produktion rasch wieder Fahrt auf. In den 1960er-Jahren folgt die Einbindung in internationale Konzernstrukturen; Teile der Wertschöpfung werden modernisiert und Standorte neu geordnet. Trotz Rationalisierung bleibt die Marke „Lilien“ in Handel und Gastronomie präsent.

Museum & Kulturerbe

Mit dem Strukturwandel endet Ende der 1990er-Jahre die industrielle Porzellanproduktion am historischen Standort. Das Wilhelmsburger Geschirr-Museum bewahrt heute Formen, Dekore und Produktionsgeschichte – besonders aus den 1950er bis 1970er Jahren.

Fazit – Bedeutung für Design & Sammler

Lilienporzellan steht exemplarisch für österreichisches Nachkriegsdesign: funktional, modern, bezahlbar – und mit hoher Alltagsqualität. Serien wie Daisy und Menuett sind bis heute begehrte Sammlerstücke und prägen das Bild österreichischer Tischkultur des 20. Jahrhunderts.

Timeline – Lilienporzellan / Wilhelmsburg

- 1795 – Beginn der Steingutproduktion in Wilhelmsburg (Winckhl-Mühle); Grundstein der späteren Fabrik.

- 1865 – Gründung der Wilhelmsburger Steingut- & Porzellanfabrik durch Rudolf Strohmayer; Ausbau unter den Eigentümern Lichtenstern.

- 1890er–1910er – Industrialisierung, Serienfertigung und Export; Wilhelmsburg wird größter österreichischer Standort.

- 1918–1930er – Umfirmierungen/Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg; Stärkung des Gebrauchsporzellan-Sortiments.

- 1945 – Rascher Wiederanlauf der Produktion in der Nachkriegszeit; Modernisierungsschritte folgen.

- späte 1950er – Einführung der Marke „Lilien“; klare, funktionale Formsprachen prägen das Programm.

- 1959 – Serie Daisy: konische Form, Pastelltöne; wird zur Design-Ikone des österreichischen Nachkriegsstils.

- 1963 – Serien Dolly (Kannenfamilie) und Menuett (Relief-Design) ergänzen das Sortiment.

- 1967 – Einbindung in internationale Konzernstrukturen; weitere Rationalisierung und Exportfokus.

- 1970er – Starke Präsenz in Haushalt und Gastronomie; klare Linien und robuste Glasuren setzen sich durch.

- 1980er – Strukturwandel der Branche; Programmbereinigung und Konzentration auf Kernsortimente.

- 1997 – Ende der industriellen Porzellanproduktion am historischen Standort Wilhelmsburg.

- heute – Geschirr-Museum Wilhelmsburg bewahrt Formen, Dekore und Markenwissen; Lilien-Serien (v. a. Daisy) bleiben sammel- & designhistorisch relevant.