Richard Bampi (1896–1965) – Wegbereiter der modernen Keramikkunst

Vom Bauhaus-Schüler zum international anerkannten Meister – das Werk Richard Bampis prägt die deutsche Keramikmoderne bis heute.

Frühe Jahre und Ausbildung

Richard Bampi wurde 1896 in Amparo, Brasilien, geboren. Sein Vater war Italiener, seine Mutter Deutsche. Ab 1902 besuchte er Schulen in Deutschland, zunächst in Lörrach und Karlsruhe. Während des Ersten Weltkriegs diente er als Soldat. Schon früh interessierte er sich für die bildende Kunst: 1917 stellte er erste Holzschnitte in Erfurt aus. Ab 1918 studierte er Architektur an der Technischen Hochschule in München und schloss 1919 ein Studium am Bauhaus in Weimar bei Walter Gropius und Johannes Itten an. Reisen nach Italien, der Schweiz und Südamerika erweiterten seinen künstlerischen Horizont. Zwischen 1923 und 1927 lebte er in Brasilien, wo er Holzschnitte, Skulpturen in Bronze und Keramiken im Stil des Expressionismus entwickelte.

Rückkehr nach Deutschland und künstlerische Orientierung

1927 kehrte Bampi nach Deutschland zurück und richtete eine keramische Werkstatt in Kandern im Schwarzwald ein. Seine ersten Arbeiten zeigen eine deutliche Nähe zu den Fayencemanufakturen und zu Max Laeuger, mit dem er Kontakte pflegte. Technisch und stilistisch ließ er sich von Laeugers Ansatz beeinflussen, entwickelte jedoch bald eine eigene Sprache. Erste Glasurversuche, kubistische Skulpturen und Gefäßformen entstanden in dieser Zeit. Ab 1928 stellte er regelmäßig auf der Leipziger Messe und im Grassi-Museum aus.

Besonders seine frühen Stücke – kubistische Arbeiten oder Fayence-ähnliche Dekore – belegen seine Experimentierfreude. Schon damals zeigte sich sein Streben nach klaren, reduzierten Formen, die sich mit variantenreichen Glasuren verbanden.

Laboratorien, Glasuren und Experimente

1939 richtete Bampi ein eigenes keramisches Versuchslabor ein, um Glasuren zu erforschen. 1942 übernahm der Maler Julius Bissier eine Werkstatt in Kandern, mit dem Bampi eng zusammenarbeitete. Nach 1945 setzte er seine Experimente mit Feldspatglasuren fort. Die Suche nach neuen Ausdrucksformen führte ihn zu hochgebrannten Scherben, die er bei 1200–1240 °C entwickelte. Besonders wichtig wurden dabei die sogenannten „Elefantenrüsselflasen“ und asymmetrische Formen mit seitlichen Öffnungen, die er aus Drehscheibenobjekten entwickelte. Diese keramischen Experimente gelten als radikal und wegweisend – auch wenn sie zu seiner Zeit nicht immer breite Anerkennung fanden.

Bampi sah in der Glasur ein künstlerisches Gestaltungsmittel, nicht bloß eine Schutzschicht. Seine Experimente mit dunklen, stark glänzenden Glasuren, aber auch mit matten, zurückhaltenden Oberflächen wurden zu einem zentralen Beitrag der deutschen Nachkriegskeramik. Julius Bissier bescheinigte ihm, dass er mit Glasuren eine völlig neue Ausdruckskraft erschloss.

Späte Jahre, Auszeichnungen und Einfluss

Richard Bampi stellte bis zu seinem Tod 1965 regelmäßig aus und erhielt zahlreiche Preise. Darunter der Bayerische Staatspreis (1953), die Goldmedaille in Madrid (1954), die Bronzemedaille der Triennale in Mailand (1955), Silbermedaillen in Cannes und Faenza sowie den Grand Prix in Cannes (1956). Auch in Prag und Pforzheim wurde er ausgezeichnet. 1965 wurde er noch zum Professor ernannt. Am 10. Juli 1965 starb er in Kandern.

Bampi war nicht nur praktizierender Künstler, sondern auch Theoretiker. Er veröffentlichte zahlreiche Fachartikel, unter anderem in der Zeitschrift Keramos, in denen er seine Ideen zu Glasuren, Scherben und zur Formgestaltung formulierte. Sein Einfluss reicht weit über seine Lebenszeit hinaus, da viele Schüler und Kollegen seine Experimente aufgriffen und weiterentwickelten.

Bedeutung für die moderne Keramik

Richard Bampi gilt als einer der großen Wegbereiter der modernen Keramikkunst. Seine Arbeiten verbanden Einflüsse des Bauhauses, des Expressionismus und des internationalen Modernismus mit einer unverwechselbaren eigenen Handschrift. Er verstand Keramik als künstlerisches Medium, das sich nicht auf Gebrauchswert reduzieren ließ, sondern als autonome Kunstform. Seine Experimente mit Glasuren, seine asymmetrischen Gefäßformen und seine kompromisslose Suche nach neuen Ausdrucksformen machen ihn zu einem der bedeutendsten Keramiker des 20. Jahrhunderts in Deutschland.

Heute sind seine Arbeiten begehrte Sammlerstücke. Besonders frühe kubistische Gefäße, Stücke mit innovativen Glasuren aus den 1940er Jahren und seine experimentellen Vasen erzielen auf Auktionen hohe Preise. Bampis Werk steht beispielhaft für den Übergang der deutschen Keramik von einer handwerklichen Tradition zu einer modernen Kunstform.

Timeline – Richard Bampi (1896–1965)

Wichtige Lebens- und Werkstationen des Wegbereiters der modernen Keramikkunst

Weiterführend: Arno Lehmann & Netzwerk der Keramik

Mehr zu Arno Lehmann und verwandten Positionen der deutschen Studiokeramik – von Kandern über Düdelsheim bis zu den großen Keramikmuseen.

Ankauf moderner Keramik

Wir suchen Werke von Hubert Griemert, Richard Bampi, Hedwig Bollhagen sowie Keramiken aus Bauhaus & Dornburg

Die Moderne der deutschen Keramik wird durch herausragende Persönlichkeiten und Werkstätten repräsentiert. Gesucht werden originale Stücke aus der Bauhaus- und Nachkriegszeit – Gefäße, Services, Vasen oder Einzelobjekte mit klarer Provenienz. Besonders im Fokus stehen Werke von Hubert Griemert (Glasurmeister und Lehrer), Richard Bampi (Glasur-Avantgarde), Hedwig Bollhagen (HB-Werkstätten) sowie originale Arbeiten aus Dornburg und dem Umfeld der Bauhaus-Keramik.

Hubert Griemert

Gesucht werden Gefäße, Vasen, Glasurproben und Services mit dem Stempel „HG“, oft in Verbindung mit dem Burg-Giebichenstein-Zeichen. Besonders wertvoll: Arbeiten aus den 1930er Jahren und aus Höhr-Grenzhausen.

Richard Bampi

Wir suchen experimentelle Gefäßformen, asymmetrische Vasen und Stücke mit besonderen Glasuren. Sammlerwert haben insbesondere Objekte aus Kandern (1927–1965) mit Signatur „RB“.

Hedwig Bollhagen

Ankauf von Gebrauchskeramik, Services und Dekoren (Streifen, Punkte, Schachbrett) aus den HB-Werkstätten Marwitz. Auch frühe Stücke aus den 1930er Jahren oder aus der Haël-Nachfolge sind gesucht.

Bauhaus-Keramik

Gesucht werden Typenware, Kannen, Becher und Schalen aus Dornburg/Weimar (1920–1930). Besonders gefragt: Arbeiten von Otto Lindig, Theodor Bogler oder Marguerite Friedlaender.

Dornburg

Wir kaufen originale Keramiken aus der Bauhaus-Töpferei Dornburg: Gefäße mit einfacher Glasur, Craquelé oder Stücke mit nachweisbarer Provenienz aus der Werkstatt Marcks/Krehan/Lindig.

Haben Sie Objekte dieser Künstler oder Werkstätten?

Wir machen Ihnen ein faires, marktgerechtes Angebot – kompetent, transparent und zuverlässig.

Jetzt Ankauf anbietenWeiterführend: Horst Kerstan – Kandern & Moderne Keramik

Von der Werkstatt Richard Bampis zur internationalen Anerkennung: Horst Kerstan führte die Kanderner Keramiktradition fort, prägte sie mit japanischen Einflüssen und machte Kandern zu einem Zentrum moderner Studiokeramik.

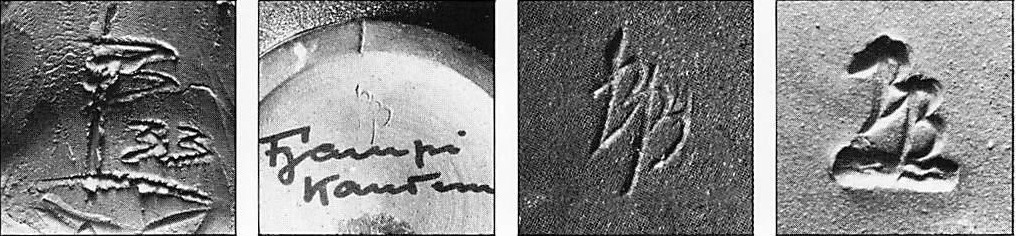

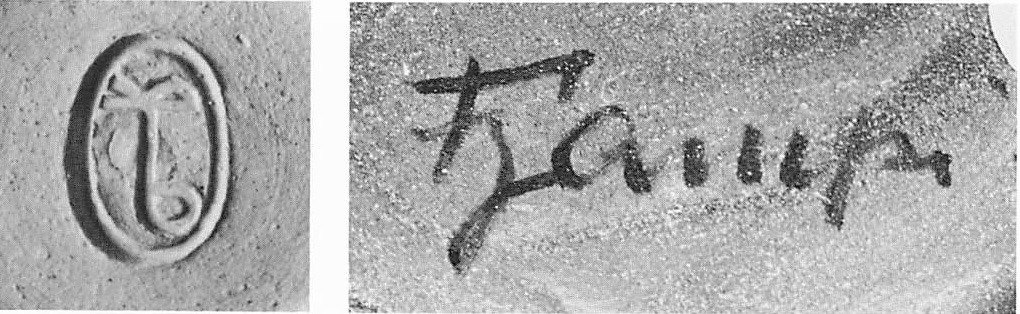

➔ Zum Artikel „Horst Kerstan“Marke – Richard Bampi

Signatur / Stempel – Keramik

Marken – Richard Bampi (1933–1952)

Richard Bampi (1896–1965) verwendete in seiner Werkstatt in Kandern verschiedene Marken zwischen 1933 und 1952. Sie reichen von frühen Werkstattstempeln über monogrammartige Signaturen bis hin zu klaren Schriftmarken. Diese Marken dokumentieren den Übergang von der Reformkeramik zur künstlerisch geprägten Studiokeramik und sind für Sammler ein wichtiges Echtheitsmerkmal.