Das Hochvolthaus – Porzellan, Strom und ein Prüffeld von Weltrang

Wo Porzellan auf Millionen Volt trifft: Das Hochvolthaus der Rosenthal-Werke in Selb verband Manufakturwissen mit elektrotechnischer Forschung. Hier wurden Hochspannungs-Isolatoren entwickelt, geprüft und zur Serienreife gebracht – Grundlage moderner Energieübertragung.

Einleitung

Ende des 19. Jahrhunderts begann in Selb ein neues Kapitel der Porzellangeschichte: Neben Tafel- und Formporzellan entstand eine elektrotechnische Abteilung, die Porzellan als Hochleistungswerkstoff für Isolatoren nutzte. Die Anforderungen der aufkommenden Elektrizitätsversorgung stiegen rasant; Leitungen wurden länger, Spannungen höher, Übertragungsweiten größer. Um die Qualität unter realen Bedingungen zu sichern, wurde ein eigenes Hochvolthaus errichtet – mit Prüffeldern, Messplätzen und einem beispiellosen Versuchsapparat. Das Gebäude wurde zum Herzstück eines Innovationssystems, das Manufakturkunst, Materialforschung und angewandte Elektrotechnik verband.

Vom Manufakturwissen zur Hochspannung

Porzellan besitzt ideale Eigenschaften für elektrische Anwendungen: hohe Dielektrizitätsfestigkeit, glatte wasserabweisende Oberflächen, Temperatur- und Alterungsbeständigkeit. Die Selber Ingenieure und Modelleurteams kombinierten dieses Wissen mit der Erfahrung der Brennmeister. So entstand Schritt für Schritt eine Produktpalette von Niederspannungs- über Mittel- bis zu Hochspannungsisolatoren – vom Teller- und Stützisolator bis zum Kappensystem für Freileitungen und Schaltanlagen.

Entscheidend war, dass Prüfen und Fertigen sich am selben Ort verzahnten. Fehlerbilder aus der Versuchspraxis – Kriechstrecken, Teilentladungen, Funkenüberschläge unter Regen, Schnee oder Salznebel – führten unmittelbar zu Verbesserungen in Masse, Formgebung und Glasur. Das Hochvolthaus war damit nicht nur Bauwerk, sondern Labor, Qualitätsamt und Ideenwerkstatt.

Im Prüffeld: Millionen Volt unter Kontrolle

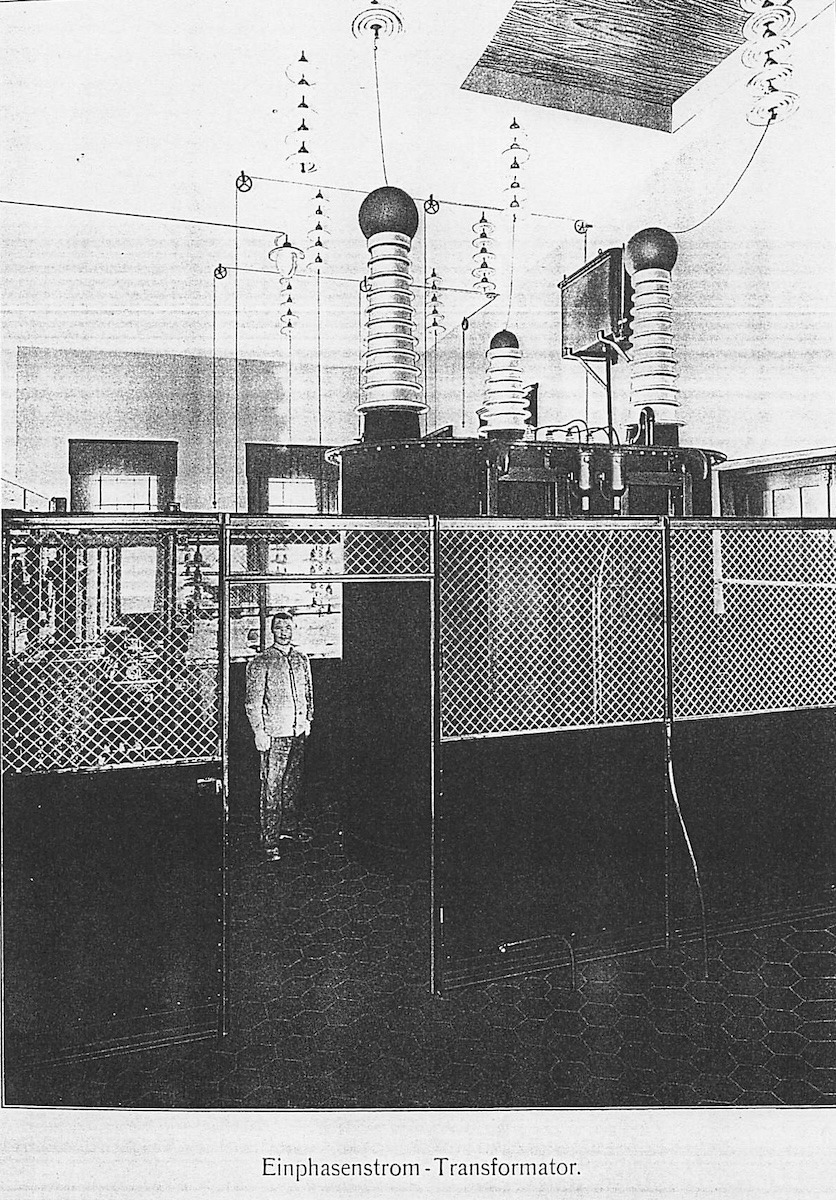

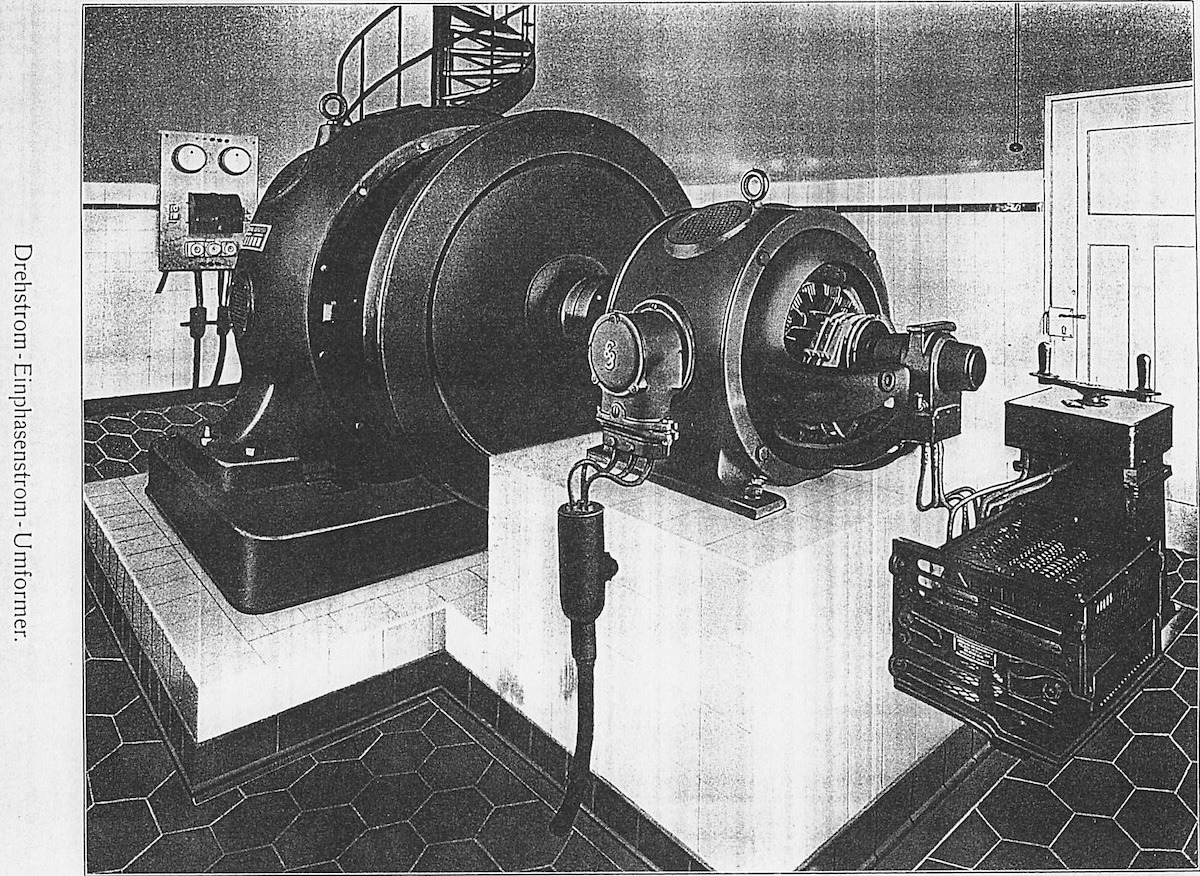

Herzstück des Hochvolthauses war das Prüffeld. Hier erzeugten Transformatoren, Impulsgeneratoren und Kondensatorbänke Prüfspannungen vom Dauerwechselstrom bis zur Blitzstoßbeanspruchung. Normgerechte Anordnungen erlaubten Trockenspannungs- und Nassspannungsprüfungen unter künstlichem Regen, ebenso Verschmutzungsprüfungen mit definierten Salzschichten. Ergebnis waren Kennlinien für Kriechstrecken, Durchschlags- und Überschlagfestigkeiten – die Basis für Leitungsbau, Umspannwerke und Bahn-Oberleitungen.

Die Form eines Isolators ist mehr als Ästhetik: Tropfnasen, Schirme, Rippen und glasharte Oberflächen steuern den Abfluss von Wasser, verlängern Kriechwege und reduzieren Teilentladungen. Im Hochvolthaus wurden diese Details systematisch optimiert. So entstanden Konstruktionen, die weltweit zum Standard wurden und die großen Netzausbauprojekte des 20. Jahrhunderts ermöglichten.

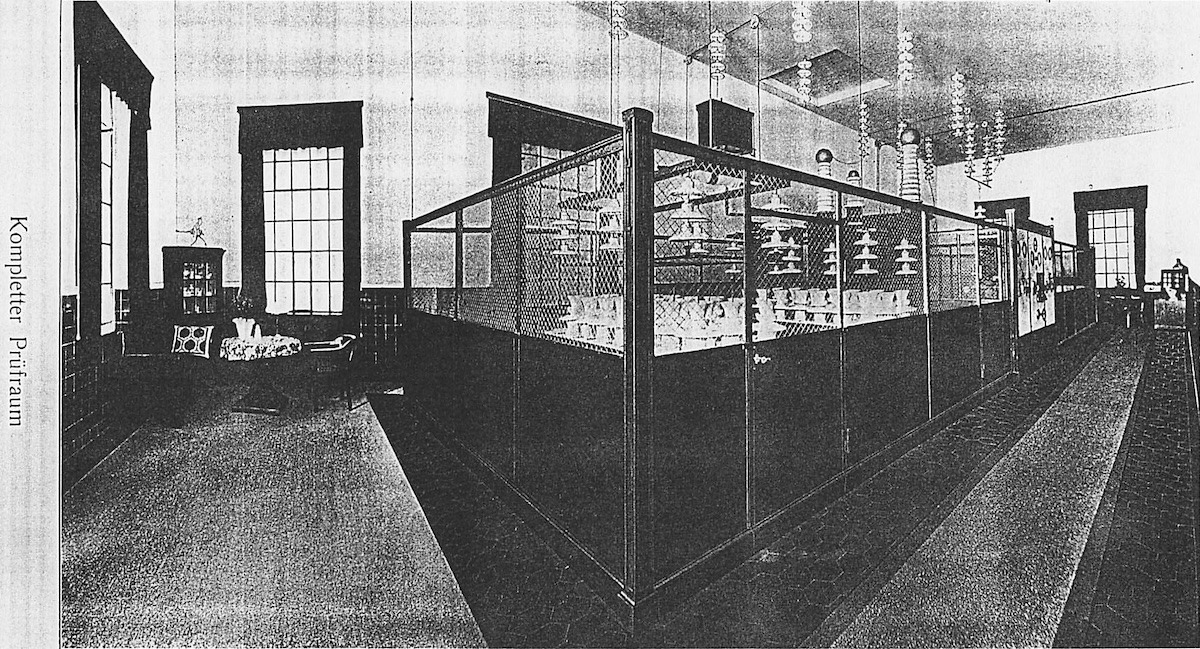

Architektur, Organisation und Sicherheit

Das Gebäude selbst war auf Sicherheit und Messgenauigkeit ausgelegt: massive Mauerwerkswände, hohe Hallen für große Elektrodenabstände, geerdete Gitter und abgeschirmte Messräume. Kräne und Schienensysteme vereinfachten das Handling tonnenschwerer Prüfkörper. Der kurze Weg zwischen Brennöfen, Glasurhallen, Modellbau und Prüffeld beschleunigte die Entwicklungszyklen – eine frühe Form integrierter Fertigung.

Neben der Technik prägten Menschen das Haus: Keramiker, Brennmeister, Elektroingenieure, Messtechniker. Ihr gemeinsames Ziel: verlässliche Isolatoren für Netze, die immer weiter, höher und leistungsfähiger wurden. Kooperationen mit Hochschulen und Energieversorgern sorgten dafür, dass neue Erkenntnisse schnell in die Praxis gelangten.

Bedeutung für die Energieübertragung

Die im Hochvolthaus geprüften Isolatoren trugen wesentlich dazu bei, lange Hochspannungsleitungen wirtschaftlich und sicher zu betreiben. Sie ermöglichten die Übertragung von Wasserkraft aus den Alpen, die Anbindung kohlegefeuerter Großkraftwerke und später die Integration neuer Energiequellen. Technische Normen und Prüfverfahren, die in Selb entwickelt oder mitgeprägt wurden, fanden international Anerkennung.

Auch kulturell steht das Hochvolthaus für eine Selber Tradition: die Fähigkeit, aus Manufakturkunst Hochtechnologie zu machen. Es belegt, dass Porzellan nicht nur an der Tafel, sondern als präziser Ingenieurwerkstoff in kritischen Infrastrukturen unverzichtbar ist.

Ausblick und Fazit

Heute erinnern die historischen Prüffelder und Dokumente an den Pioniergeist, mit dem das Hochvolthaus betrieben wurde. Seine Geschichte verknüpft Materialkunde, Design und Energietechnik – und zeigt, wie interdisziplinär Innovationen entstehen. Für die Stadt Selb und die Rosenthal-Tradition ist das Hochvolthaus ein Schlüsselbau: Es steht für Präzision, Forscherdrang und den Mut, neue Anwendungsfelder für Porzellan zu erschließen. In einer Zeit, in der Netze digitaler und Energiequellen vielfältiger werden, bleibt die Lehre aktuell: Qualität entsteht dort, wo man Material, Fertigung und Prüfung als Einheit denkt.

FAQ zum Hochvolthaus

Antworten auf häufige Fragen rund um Prüffeld, Porzellan-Isolatoren und Technikgeschichte.