Einführung & Hintergrund

Die Steingutfabriken Velten-Vordamm wurden 1913/14 in Velten bei Berlin gegründet. Ausgehend von der bereits bestehenden Steingutfabrik Vordamm bauten Hermann Harkort jun. und Adolf Kruckau eine moderne Fabrikanlage auf, die den Anspruch hatte, technische Präzision mit künstlerischer Gestaltung zu verbinden. Velten war seit dem 19. Jahrhundert für seine Ofenkachelproduktion bekannt – mit Velten-Vordamm begann eine neue Epoche der modernen Gebrauchskeramik.

Entwicklung & Künstlerische Leitung

1919 übernahm Charlotte Hartmann die künstlerische Leitung. Unter ihrer Führung wurden die ersten modernen Serien entwickelt, die sich klar von historistischen Vorbildern unterschieden. Ab 1925 trat Theodor Bogler, ein Bauhausschüler, an die Spitze der Modell- und Formwerkstatt. Mit ihm erhielten die Entwürfe eine noch stärker sachlich-geometrische Ausprägung. 1928 kam Werner Burri aus der Bauhaus-Töpferei in Dornburg hinzu und brachte neue Impulse in Form und Glasur ein. Auch Künstler wie Charles Crodel und Thoma Grote waren beteiligt und entwickelten experimentelle Farbglasuren für den internationalen Markt.

Gestaltung & Materialien

Die Werkstätten von Velten-Vordamm waren bekannt für ihre Reformkeramik: klare, reduzierte Formen, kombiniert mit innovativen Glasuren. Die Farbpalette reichte von gedeckten Mattglasuren bis zu kräftigen geometrischen Dekoren. Im Vordergrund standen die Alltagstauglichkeit der Gefäße, die zugleich den ästhetischen Anspruch der 1920er Jahre verkörperten. Diese Verbindung machte die Produkte sowohl für den Haushalt als auch für Ausstellungen und den Export attraktiv.

Krise & Neubeginn

Mit der Weltwirtschaftskrise 1931 gerieten die Steingutfabriken Velten-Vordamm in Insolvenz. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ließen eine Fortführung nicht zu. Dennoch lebte die Tradition weiter: 1934 gründete Hedwig Bollhagen zusammen mit ehemaligen Mitarbeitenden die HB-Werkstätten für Keramik in Marwitz. Dort wurden auch Entwürfe und Dekore von Charlotte Hartmann sowie Bogler und Burri weitergeführt. Damit sicherte sich Velten-Vordamm einen nachhaltigen Platz in der Geschichte der deutschen Keramik.

Vernetzung der Keramiker 1933–1945 in Velten & Marwitz

Die Zeit des Nationalsozialismus brachte für viele Keramikerinnen und Keramiker einschneidende Veränderungen. Nach der Zerschlagung der Haël-Werkstätten in Marwitz 1934 durch den erzwungenen Verkauf formierten sich neue Strukturen: Hedwig Bollhagen gründete die HB-Werkstätten, die zum Sammelpunkt verschiedener Künstlerpersönlichkeiten wurden.

Theodor Bogler, ehemaliger Bauhäusler und später Benediktiner in Maria Laach, lieferte Entwürfe, die in Marwitz produziert und über Ars Liturgica vertrieben wurden. Werner Burri, Schweizer Bauhäusler, brachte seine Erfahrung aus Dornburg und Halle ein. Charles Crodel, Maler und Grafiker, arbeitete in dieser Zeit mit Bollhagen zusammen und entwickelte Dekore sowie Ritztechniken in Engobe.

Diese Werkstattgemeinschaft in Marwitz stand in enger Verbindung mit den Ofen- und Keramiktraditionen von Velten, wo die industrielle Produktion von Steingut und Ofenkacheln ein starkes Umfeld bildete. In einer Zeit politischer Gleichschaltung und kultureller Verfolgung wurde Marwitz zu einem Ort, an dem netzwerkartige Zusammenarbeit entstand: moderne Formideen, Bauhaus-Prinzipien und liturgische Aufträge aus Maria Laach trafen aufeinander.

So entwickelte sich ein Geflecht künstlerischer Beziehungen, das half, die Keramik auch unter den Bedingungen der NS-Zeit als Feld moderner Gestaltung lebendig zu halten – trotz Repressionen, trotz politischem Druck und unter dem Risiko persönlicher Gefährdung.

Rezeption & Nachwirkung

Die Arbeiten von Velten-Vordamm wurden auf internationalen Ausstellungen, darunter der Pariser Weltausstellung 1925, gezeigt und fanden große Anerkennung. Kritiker hoben die Verbindung von technischer Qualität und moderner Gestaltung hervor. Bis heute gilt Velten-Vordamm als wichtiger Impulsgeber der deutschen Reformkeramik und als Bindeglied zwischen traditioneller Töpferkunst und industrieller Serienproduktion.

Literatur & Quellen

Keramik DDR: Deutsche Keramik. Ausstellungskatalog: Pariser Weltausstellung 1925. Archivbestände: Ofen- und Keramikmuseum Velten. Fachzeitschriften: Deutsche Kunst und Dekoration, 1920–1930.

Hinweis: Was bedeutet „Vordamm“?

„Vordamm“ ist kein Personenname, sondern ein Flurname in Velten. Er bezeichnete ursprünglich einen künstlich aufgeschütteten Dammweg am Rand der Havelniederung, der durch sumpfiges Gelände führte. Der Zusatz Velten-Vordamm diente im 19. Jahrhundert dazu, die dortige Steingut- und Fayencefabrik von den zahlreichen anderen Veltener Ofenfabriken zu unterscheiden – also die „Fabrik im Bereich Vordamm“.

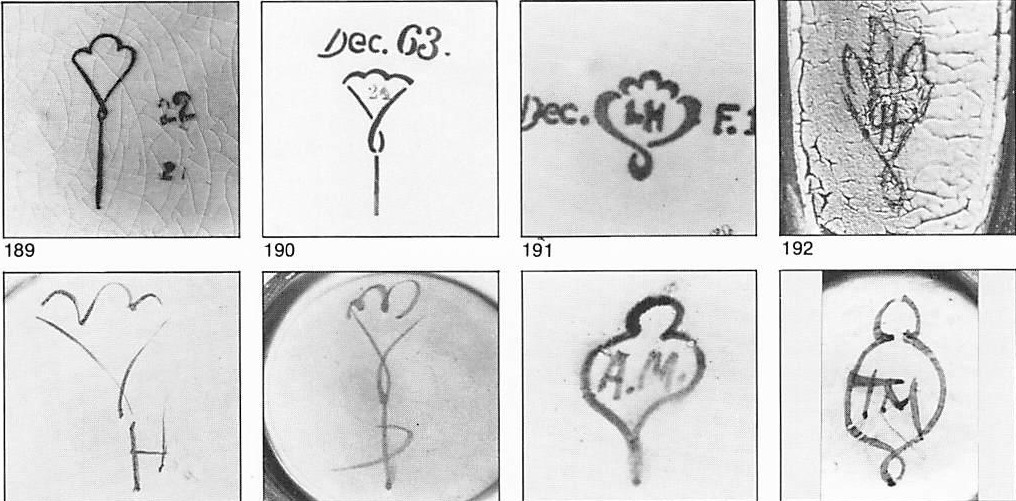

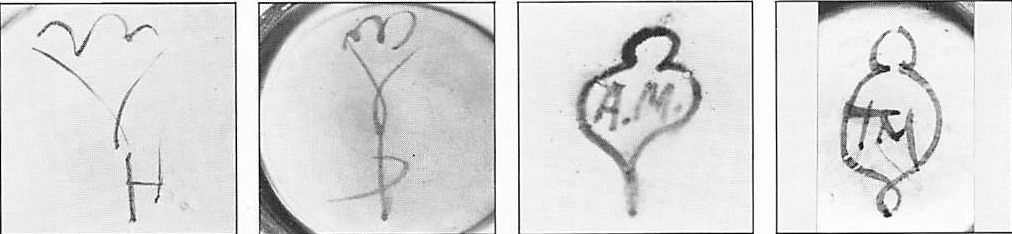

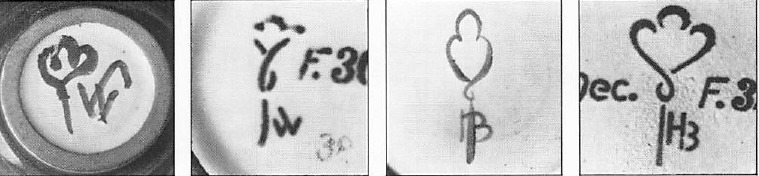

Marken – Steingutfabriken Velten-Vordamm

Die Steingutfabriken Velten-Vordamm zählten in den 1920er- und 1930er-Jahren zu den wichtigsten Zentren der deutschen Reformkeramik. Hier arbeiteten Künstlerinnen und Künstler wie Luise Harkort, Charlotte Hartmann, Elisabeth Dörr, Antonie Mutter, Werner Burri und Hedwig Bollhagen. Ihre Marken und Signaturen dokumentieren die Vielfalt der gestalterischen Handschriften und den Übergang von expressionistischer zu sachlicher Formensprache.

Weitere Keramikzentren entdecken

-

Ars Liturgica in Maria Laach

Ars Liturgica in Maria Laach war Verlag & Werkstatt für liturgische Kunst. Theodor Bogler, Bauhäusler und Mönch, prägte ab 1930 die Keramik

-

Charles Crodel Marwitz

Charles Crodel (1894–1973), deutscher Maler und Gestalter, arbeitete in den 1930er-Jahren in Marwitz mit Hedwig Bollhagen zusammen

-

Hedwig Bollhagen in der DDR

Hedwig Bollhagen führte ihre Werkstätten in der DDR als selbständige Unternehmerin. Zwischen Mangelwirtschaft und politischem Druck.

-

Werner Burri

Der Schweizer Keramiker Werner Burri (1898–1972) studierte am Bauhaus, arbeitete bei den Haël-Werkstätten in Marwitz und den HB-Werkstätten.

-

Hedwig Bollhagen Museum Velten

Das Hedwig Bollhagen Museum Velten zeigt eine einzigartige Sammlung von 1.600 Objekten der modernen Keramikkunst.

-

Ofenfabrik Schmidt Lehmann

Ofenfabrik Schmidt Lehmann: Geburtsort der Ofenkacheln in Brandenburg mit traditioneller Handwerkskunst seit 1872.

-

Haël-Werkstätten

Haël-Werkstätten (1923–1933) Marwitz unter Margarete Heymann-Loebenstein: Reformkeramik der 1920er Jahre, Velten-Vordamm, Hedwig Bollhagen.

-

Hedwig Bollhagen

Mehr über Hedwig Bollhagen und ihre Rolle in der Keramikszene der DDR erfahren. Ihre Werkstätten waren ein Zentrum des Designs.