Arzberg 1382 – Eine Form, die Geschichte macht

„zeitgemäß = zeitbeständig“ – so fasst Johann Klöcker in der Süddeutschen Zeitung die Besonderheit der von Hermann Gretsch 1931 entworfenen Geschirrform Arzberg 1382 zusammen. Ein und dasselbe Modell über Jahrzehnte nahezu unverändert zu produzieren, widerspricht dem Modus permanenter Neuheiten – und erweist sich gerade darin als Beweis für eine Qualität, die Design, Gebrauchswert und gesellschaftliche Absicht verbindet.

„Zeitgemäß = zeitbeständig“ – Ein anderer Begriff von Moderne

In Märkten, die Neuheit als Antrieb und Abwechslung als Tugend feiern, ist Beständigkeit selten. Das 50-jährige Jubiläum (1931–1981) von Arzberg 1382 wurde deshalb zum Anlass, das „Zeitgemäße“ neu zu deuten: nicht als modische Aktualität, sondern als Dauer im Gebrauch, als Übereinstimmung von Form, Funktion und Alltag. Ein industrielles Produkt gilt als zeitgemäß, wenn es den Wertvorstellungen der Gegenwart entspricht – und sich zugleich dem raschen Verschleiß der Mode entzieht.

Aus dieser Perspektive wird Arzberg 1382 „eine Form, die Geschichte macht“: Sie ist verständig einfach, funktional, ökonomisch zu fertigen und sozial gedacht. Nicht Luxus, nicht Purismus, sondern eine Form, die das tägliche Benutzen erleichtert, Vielfalt ohne chaotische Zersplitterung ermöglicht und „gute Form“ als allgemeines Gebrauchsrecht versteht.

Entstehung 1931 – Hermann Gretsch und die industrielle Aufgabe

Gretsch entwarf 1382 im Geist der Neuen Sachlichkeit: klare Volumina, eine ruhige Silhouette, ausgewogene Proportionen zwischen Kanne, Tasse, Untertasse und Teller. Die Teile sind auf Vollständigkeit und Kombinierbarkeit angelegt, ohne das Sortiment unnötig zu vermehren. Der Entwurf bejaht die industrielle Fertigung nicht als Zwang, sondern als Chance: Präzision, Wiederholbarkeit, verlässliche Qualität – und damit Demokratisierung guter Form.

Das Programm war – wie Klöcker betont – sozial: Ein Geschirr, das nicht dem Preismodell des Profils dient, sondern vernünftige Mittel in Form und Herstellung mit vernünftigen Zwecken im Gebrauch verbindet. Eine Form für Haushalte und Kantinen, für Festtage und Alltag, für Hotels und private Tafeln – zeitbeständig, weil zeitangemessen.

Gestaltungsprinzipien – Warum 1382 funktioniert

- Proportion & Ruhe: weiche Übergänge der Körper, ruhige Flächen, ein Griff- und Tüllenprofil ohne Manierismus – dadurch visuelle Gelassenheit.

- Ergonomie & Gebrauch: sicher zu fassen, angenehm zu trinken, stapel- und lagerfähig; der Gebrauch ist ein Formkriterium, nicht bloß eine Nebenbedingung.

- Ökonomie der Teile: möglichst wenige, sinnvoll aufeinander bezogene Komponenten statt Sortimentsexplosion; Vollständigkeit ohne Überfluss.

- Industriefreundliche Geometrie: Formen, die mit den Mitteln der Serienfertigung präzise, dauerhaft und in gleichbleibender Qualität herstellbar sind.

So entsteht ein Geschirr, das „niemals langweilig wird, weil es so abwechslungsreiche Seiten zeigt“: Es ist Bühne für Speisen, nicht deren Konkurrent; es trägt die Hand des Nutzers, ohne seine Geste zu verformen.

Eine Form als Zeitzeugnis – und als Maßstab

Klöckers Essay (SZ) reiht Arzberg 1382 ein neben jenen industriellen Leistungen, die das 20. Jahrhundert geprägt haben: vom Lichtschalter bis zum Besteck, vom Küchenhelfer bis zur Schreibtischlampe. 1382 ist in diesem Kanon nicht, weil es spektakulär wäre, sondern weil es leise richtig ist. Es erfüllt, was Alltag braucht – und bleibt dadurch sichtbar, wenn Moden vergehen. Darin liegt der Wert des Zeitgemäßen: nicht in der lauten Ankündigung des Neuen, sondern in der dauernden Angemessenheit.

Dass Arzberg 1382 Gestaltung und Gesellschaft denkt, zeigt der Umgang mit Sortiment, Preis und Verfügbarkeit: Die Form soll nicht ausgrenzen, sondern einladen. Gute Form als öffentliches Gut – im besten Sinn industrieller Kultur.

1931–heute – Kontinuität als Qualitätskriterium

Das Besondere an 1382 ist seine dauernde Gültigkeit: Vom Vorkriegsgebrauch über das Wirtschaftswunder bis in die Gegenwart blieb die Form verständlich. Sie überstand Material-, Technik- und Farbmoden, blieb aber offen für unterschiedliche Dekore, Hotelqualitäten, Spülmaschinen- und Ofentauglichkeit. 1382 ist keine Nostalgieform – sie ist ein laufender Beweis, dass gute Gestaltung altert, indem sie standhält.

Fazit – Das Maß des Zeitgemäßen

„Zeitgemäß“ ist hier nicht das Neue von heute, sondern das Wahre von morgen – das, was dem Gebrauch standhält und dabei die Menschen respektiert. Arzberg 1382 ist deshalb mehr als ein Klassiker: Es ist ein zivilisatorisches Angebot, das Alltägliche gut zu machen. In diesem Sinn macht die Form Geschichte – leise, beständig, zuverlässig.

Einführung & Hintergrund

Hermann Gretsch (1895–1950) war einer der einflussreichsten deutschen Gestalter der Moderne und gilt als Schöpfer einer der bekanntesten Porzellanformen überhaupt: der Form 1382 für Arzberg Porzellan. Sein Werk verbindet die Ideen des Bauhauses mit industrieller Funktionalität und einer klaren, zeitlosen Ästhetik.

Mit der 1931 entworfenen Service-Form legte er den Grundstein für das internationale Ansehen der Marke Arzberg. „Zeitgemäß = zeitbeständig“ wurde zum Leitmotiv seines Schaffens.

Entwicklung & Kontext

Gretsch orientierte sich an den Gestaltungsprinzipien der Neuen Sachlichkeit und des Bauhauses. Ziel war eine zweckmäßige, erschwingliche Form, die zugleich den Anforderungen industrieller Serienfertigung entsprach.

Die Arzberger Form 1382 wurde 1931 vorgestellt und setzte neue Maßstäbe: reduzierte Geometrie, klare Proportionen und Alltagstauglichkeit. Damit passte sie in die Reformbewegung der 1920er/30er Jahre, die „gute Form“ für alle zugänglich machen wollte.

Gestaltung & Materialien

Die Form 1382 zeichnet sich durch ihre schlichte Silhouette und funktionale Details aus: stapelbare Teller, ergonomische Henkel, ausgewogene Kannenproportionen. Porzellan wurde hier nicht mehr dekoratives Luxusgut, sondern zum durchdachten Alltagsgeschirr.

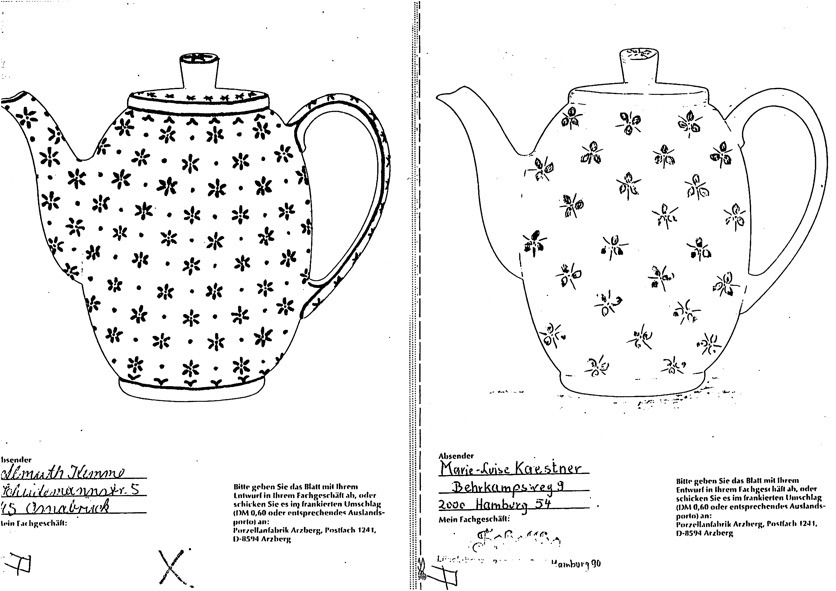

Gretsch setzte bewusst auf Zurückhaltung: Dekore waren variabel, die Grundform blieb konstant. So konnte das Service über Jahrzehnte aktuell bleiben – eine Besonderheit in der kurzlebigen Konsumwelt.

Varianten & Serienfertigung

Seit 1931 wurde die Form 1382 in unterschiedlichen Dekorvarianten produziert: von dezenten Streifen über Hotelporzellan bis zu Sammlereditionen. Die Grundform blieb jedoch unverändert.

Dies machte sie zu einem zeitlosen Bestseller, der über Generationen in Privathaushalten, Kantinen und Hotels genutzt wurde.

Einsatzbereiche & Rezeption

Die Arzberg-Form 1382 wurde als Inbegriff funktionalen Designs gefeiert. Museen und Designsammlungen weltweit würdigten Gretschs Entwurf als Paradebeispiel für die Verbindung von Form und Funktion.

Bis heute gilt 1382 als Designklassiker, der den Anspruch von Arzberg als Marke für „Kunst im Alltag“ verkörpert.

Timeline – Hermann Gretsch & Arzberg

Meilensteine des Designers und seiner bekanntesten Form

Literatur & Quellen

Johann Klöcker: „Zeitgemäß = zeitbeständig“ in: Süddeutsche Zeitung, 1981 (zum 50-jährigen Jubiläum der Form 1382).

Kataloge und Archivmaterial der Porzellanfabrik Arzberg.

Fachliteratur zur deutschen Designgeschichte und zur Reformbewegung im 20. Jahrhundert.

Weiterführende Themen

Arzberg Porzellan

Entdecken Sie die Geschichte, Formen und Designer von Arzberg Porzellan – von Hermann Gretsch bis Heinrich Löffelhardt.

➔ Zu Arzberg PorzellanHans Theo Baumann

Lernen Sie das Werk von Hans Theo Baumann kennen – ein bedeutender deutscher Designer, der die Porzellangestaltung der Nachkriegszeit entscheidend prägte.

➔ Zu Hans Theo BaumannHermann Gretsch

Entdecken Sie Hermann Gretsch, den Entwerfer der ikonischen Arzberg Form 1382 (1931), die als Symbol der Neuen Sachlichkeit gilt.

➔ Zu Hermann GretschHeinrich Löffelhardt

Erfahren Sie mehr über Heinrich Löffelhardt, der mit den Formen Arzberg 1542, 2000, 2025 und Schönwald 411 die Nachkriegsmoderne prägte.

➔ Zu Heinrich Löffelhardt