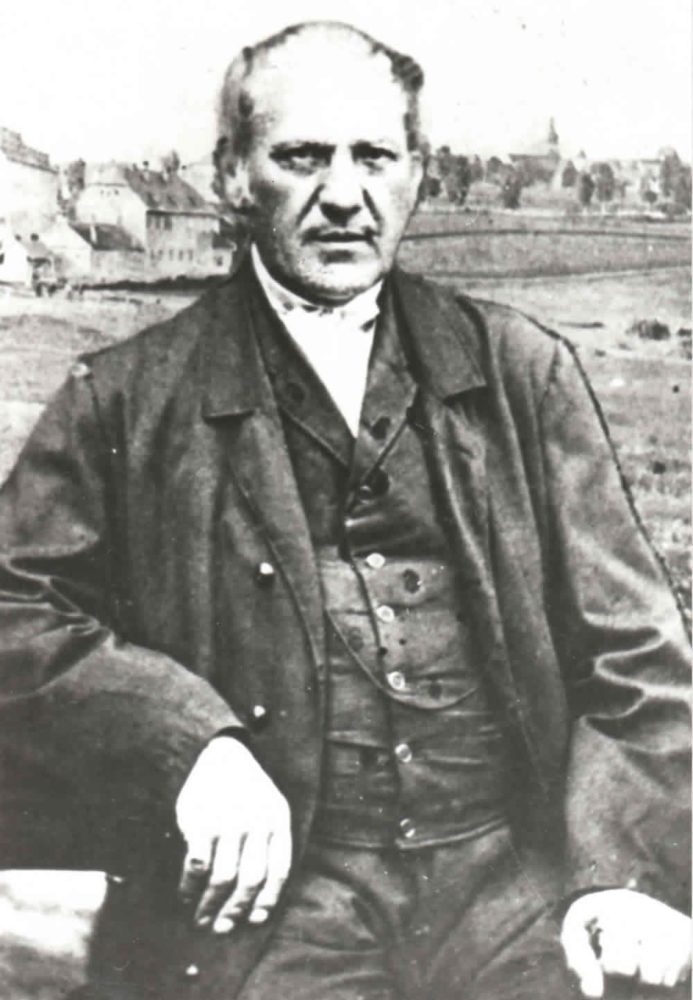

Carl Magnus Hutschenreuther (Carolus Magnus)

Die Geschichte des Hauses Hutschenreuther fängt mit Carl Magnus Hutschenreuther an, einem Mann aus dem benachbarten Thüringen, der 1822 auf Burg Hohenberg an der Eger begann, Porzellan herzustellen. Seiner – heute historisch zu nennenden – Tat ist es zu danken, dass es im nordöstlichen Bayern Tausende von Arbeitsplätzen in der modernen Porzellanindustrie gab, ja, dieser Landstrich zum Mittelpunkt der deutschen Porzellanindustrie geworden ist.

Von Hohenberg nach Selb

Sein Sohn Lorenz Hutschenreuther errichtete bereits 1857 in Selb die erste Porzellanfabrik, womit dessen Aufstieg zur weltweit bekannten „Stadt des Porzellans“ begann.

Jubiläum 1982

Die Hutschenreuther AG feierte dieses Jubiläum am 10. August 1982: es war mit der Zahl 125 überschrieben.

Literatur & Quellen

Originaltext: „Carl Magnus Hutschenreuther (Carolus Magnus)“. Firmenchronik Hutschenreuther, Jubiläumsschrift 1982. Archiv Porzellanstadt Selb.

Familie & Herkunft

Carl Magnus Hutschenreuther wurde am 9. April 1794 in Wallendorf (Thüringen) geboren. Er war das 15. Kind von Johann Heinrich Hutschenreuther, einem Besitzer einer Porzellanmalerei. Mit dem Tod des Vaters im Jahr 1812 übernahm er früh Verantwortung und pflegte enge Kontakte in die Heimatregion.

Wallendorfer Porzellanmalerei

Über seine Familie war Hutschenreuther eng mit der Porzellanfabrik Wallendorf verbunden. Diese verwandtschaftlichen Netzwerke nutzte er für den Absatz von Waren in Bayern und Böhmen. Gleichzeitig verschaffte ihm der Zugang zu Fachwissen und Ressourcen einen entscheidenden Vorteil.

Handel & Absatzgebiete

Auch nach seinen ersten Plänen in Hohenberg blieb Hutschenreuther eng mit Thüringen verbunden. Er nutzte seine familiären und geschäftlichen Kontakte, um Porzellanwaren aus Wallendorf im östlichen Bayern und in Böhmen abzusetzen. So bildete Thüringen die Basis seiner frühen unternehmerischen Tätigkeit.

Technisches Wissen & Proben

Als Hutschenreuther 1812 in Hohenberg Porzellanerde fand, nahm er Proben mit nach Thüringen, um diese in der Wallendorfer Fabrik probeweise brennen zu lassen. Obwohl er vorsichtig agieren musste – da Konkurrenz unerwünscht war – konnte er so die Qualität des Rohstoffs prüfen und seine Pläne vorantreiben.

Bedeutung der Thüringer Vernetzungen

Die enge Verbindung nach Thüringen verschaffte Hutschenreuther sowohl Fachwissen als auch wirtschaftliche Absatzwege. Ohne die familiären und geschäftlichen Kontakte nach Wallendorf hätte er seine frühen Pläne für die Gründung einer Porzellanfabrik in Hohenberg wohl kaum umsetzen können. Thüringen war damit das Fundament für den späteren Aufstieg der Hutschenreuther-Porzellantradition in Oberfranken.

Literatur & Quellen

Archivunterlagen Wallendorfer Porzellanfabrik. Biographische Texte zu Carl Magnus Hutschenreuther (1794–1845). Staatsarchiv Bamberg – Akten zur Konzessionserteilung 1816–1822.

Carl Magnus Hutschenreuther

Allen Widerständen trotzend, baute C.M. Hutschenreuther seine Fabrik. Eine Begegnung 1812 in Hohenberg a. D. Eger wurde auch für Selb von schicksalhafter Bedeutung. Durch tiefe Wälder ging 1812 ein Thüringer nach Hohenberg, um dort Verwandte zu besuchen. Sein Weg führte ihn direkt ins Schloß, wo in einer Dienstwohnung Oberförster Ernst Ludwig Reuß wohnte, sein späterer Schwiegervater. Nicht nur für die heutige Grenzstadt, sondern auch für Selb war diese Begegnung von schicksalhafter Bedeutung. Denn der junge Mann, Carl Magnus Hutschenreuther, war der Pionier der Porzellanherstellung in Hohenberg. Und sein Sohn Lorenz Hutschenreuther errichtete 1857 in der „Ludwigsmühle“ in Selb die erste Porzellanfabrik.

Der damals 18jährige hatte die Porzellanmalerei gründlich erlernt und soviel von der Porzellanherstellung erfahren, dass er sich wohl getrauen konnte, selbst eine Porzellanfabrik zu gründen, falls sich dazu eine passende Gelegenheit ergab. Und die Ansätze dazu boten sich bei seinem kurzen Besuch in Hohenberg.

Es darf unterstellt werden, dass Carl Magnus Hutschenreuther über seine Absicht, eine Porzellanfabrik aufzubauen, mit den Oberförster gesprochen hatte. „Die Erde, die du dazu brauchst, gibt es hier vielleicht. Und an Brennholz ist kein Mangel“, könnte der Forstmann gesagt und hinzugefügt haben, daß sich möglicherweise sogar hier ein solches Werk errichten ließe. Fest steht jedenfalls, dass sich die beiden gemeinsam zum Steinberg aufmachten wo Ernst Ludwig Reuß an einer ihm gut bekannten Stelle die zutage tretende Erde vorweisen konnte.

In Wallendorf in Thüringen erblickte Carl Magnus Hutschenreuther am 09.04.1794 das Licht der Welt. Er war das 15. Kind seiner Eltern. Sein Vater Johann Heinrich Hutschenreuther, Besitzer einer Porzellanmalerei, starb 1812. Von dieser Zeit ab – das darf angenommen werden – hatte sich Carl Magnus Hutschenreuther selbstständig gemacht. Das ist so zu verstehen, dass er die Waren des väterlichen Betriebes und auch jene, die sich in der Wallendorfer Porzellanfabrik befanden, mit deren Inhaber ihn eine enge verwandtschaftliche Beziehung verband, im östlichen Bayern und in Böhmen absetzte.

Carl Magnus, der sofort die Bedeutung dieses Fundes erkannte, nahm sich genügend Vorrat mit, um ihn in der Wallendorfer Fabrik ausprobieren zu lassen. Dabei musste er aber trotz allen verwandtschaftlicher Verhältnisse vorsichtig zu Werke gehen, weil man in seiner Gemeinde keine Konkurrenz an anderen Orten wünschte. Carl Magnus Hutschenreuther gelang es, die Probebrände durchzuführen, ohne aufgefallen zu sein.

Das Ergebnis war so viel versprechend, daß er den Entschluss fasste, in Hohenberg eine Porzellanfabrik zu errichten. Im Schloss Hohenberg stellte ihm der Oberförster Reuß 1814 Räume in seiner Dienstwohnung zur Verfügung. Und dort fanden nun die Anfänge der Porzellanfabrikation statt. Es sollten jedoch noch acht Jahre vergehen, ehe seine Pläne und Bemühungen erfolgreich waren. Während der ersten Zeit behielt Carl Magnus seinen Wohnsitz in Wallendorf. Es spricht aber alles dafür, dass er immer häufiger zu immer längeren Aufenthalten in Hohenberg verweilte. Carl Magnus vermählte sich 1816 mit Johanna Barbara Reuß, der ältesten Tochter des Oberförsters. Das junge Paar wohnte zunächst im Schloss.

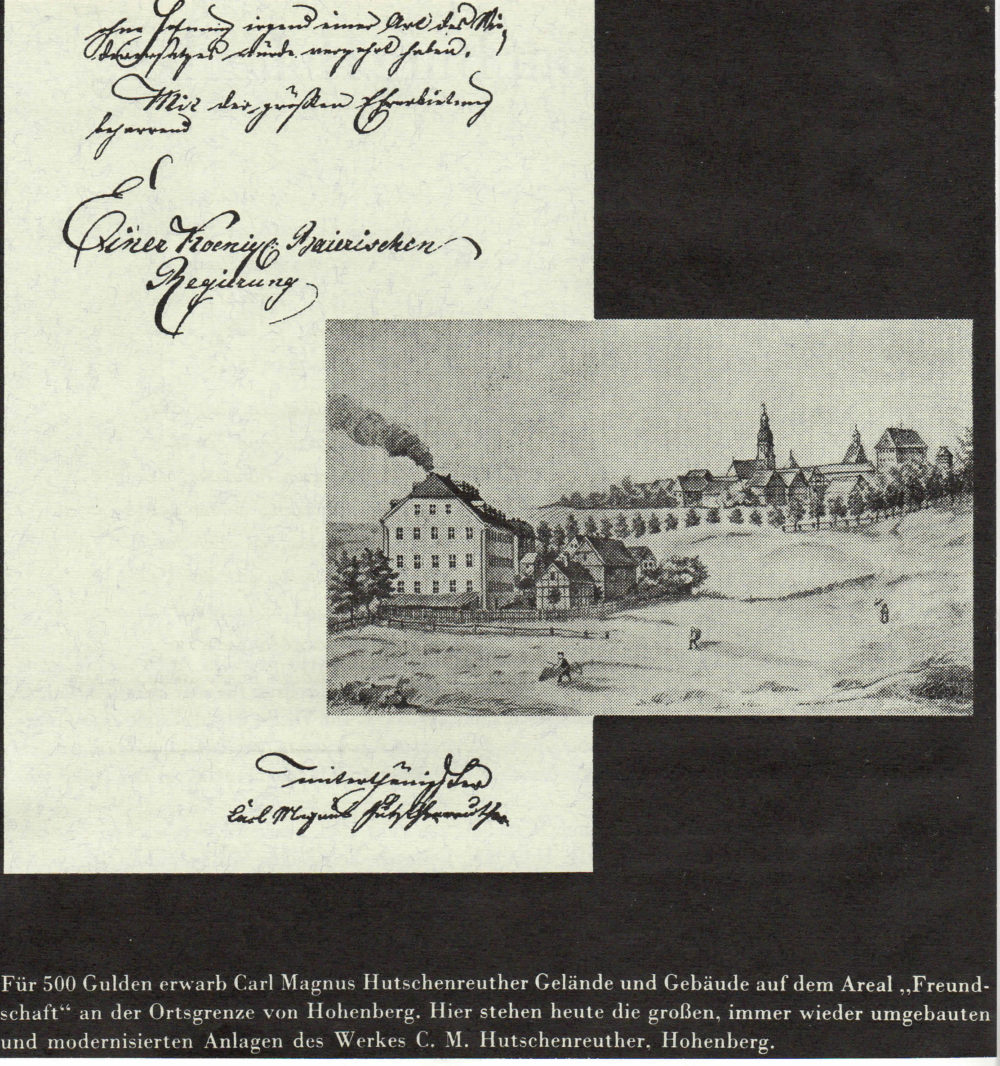

Gross waren aber die Widerstände, die man der Absicht Carl Magnus im Hinblick auf einen Fabrikbau entgegensetzte. So besagt ein Auszug aus dem Staatsarchiv Bamberg: „Carl Magnus Hutschenreuther aus Wallendorf im Koburgischen und Christian Paul Äcker aus Seußen, Landgericht Wunsiedel, beantragen durch das Landgericht Selb bei der Kgl. Generalkommission des Mainkreises in Bayreuth unterm 10. September 1816 die Erteilung der erforderlichen Konzession (eines allenhöchstes Privilegiums) zur Errichtung einer „Porcelain – Fabrique“ in Hohenberg.

Sie haben sich bereit erklärt, beiderseits ein Kapital von je 5.000 fl. (Gulden) für die Fabrikanlage als solche beizusteuern. Äcker hatte wohlhabende Verwandte. Hutschenreuther, der zugleich u. M. Das Recht der Niederlassung in Bayern nachsuchte, legt einwandfreie Leumundszeugnisse bei. Die Antragsteller beabsichtigen, das zum Verkauf bestimmte, unbewohnte Schloss zu Hohenberg, genannt „Freundschaft“ zur Unterbringung ihrer Fabrik zu akquirieren“.

Das Landgericht Selb bemerkte hierzu: „Eine Vermehrung der bürgerlichen Nahrung für das noch gewerbearme Hohenberg erscheine durch die zu errichtende Fabrik gewährleistet. Einziges Hindernis liege in der Holzbeschaffung, da die benachbarten vier Hammerwerke sowie die Märkte Thiersheim und Selb gegen die Errichtung der fraglichen Fabrik kräftigst protestieren.“ Unter Beifügung der von jener Porzellanerde gefertigten Probe meinte das Landgericht Selb abschliessend, dass man die Sorge um die Holzbeschaffung den Antragstellern selbst überlassen könne. Deren Gesuch sollte aber insofern berücksichtigt werden, weil es sich dabei „nicht nur um ein wohltätiges, sondern auch um ein ausführbares Unternehmen handle.“

Carl Magnus hatte also nicht nur 5.000 Gulden flüssig gemacht, sondern auch einen Teilhaber mit gleichen Anteilen gefunden. Bei seinen weiteren Nachforschungen in Richtung Ton- und Feldspatvorkommen war Hutschenreuther trotz des Einflusses seines Schwiegervaters auf unerwartet grosse Schwierigkeiten gestossen, die ihm von den alten Eisenwerken dieser Gegend gemacht wurden. Sie befürchteten nämlich eine Beeinträchtigung ihrer Holzlieferungen.

CMit Datum vom 19. September 1816 verlangte die Generalkommission von Bayreuth den Nachweis, dass die Antragsteller „Rücksichtlich ihren Kenntnisse und Geschicklichkeiten auch die Qualifikation haben, einer Porcelain – Fabrique vorzustehen und solche zu leiten.“ Am 16. Oktober 1816 antwortete das Landgericht Selb: „Äcker sollte sich nicht mit der Fabrikation, sondern nur mit der Verwaltung abgeben.

Hutschenreuther aber habe seine Geschicklichkeit als Buntmaler durch drei Atteste nachgewiesen. Auch habe er sich Kenntnisse in der eigentlichen Fabrikation erworben, an der ihm ausschliesslich gelegen sei. Bayreuth erwiderte am 27. März 1817, dass das Vermögen der Antragsteller noch nicht nachgewiesen, die erforderliche Qualifikation noch nicht belegt und die Holzbeschaffung nicht sichergestellt sei. Auch fehle der Nachweis, dass der in der Umgebung vorkommende Ton und Feldspat sich wirklich zur Porzellanherstellung eigneten. Den beiden Männern wurde darüber hinaus in dem Bescheid nahegelegt, ihren Antrag zurückzuziehen, weil die Wahrscheinlichkeit bestehe, dass ihre Pläne misslingen und nur Kapitalverluste sowie Arbeitslosigkeit verursachen würden.

Hutschenreuther und die Jahreszahl 1814

Das Unternehmen Hutschenreuther wirbt mit der Jahreszahl 1814. Historisch korrekt ist jedoch, dass Carl Magnus Hutschenreuther die Konzession zur Errichtung einer Porzellanfabrik in Hohenberg an der Eger erst im Jahr 1822 erhielt.

Die Verwendung der Jahreszahl 1814 bezieht sich auf den Beginn seiner Bemühungen und frühen Experimente, nicht auf die tatsächliche Gründung der Fabrik.

Das Datum vom 7. November 1822 trägt die Ministerialentscheidung, die dem jungen Carl Magnus die so hart erkämpfte Konzession erteilte. Und zwar ohne ausdrückliche Einschränkung. Die Bresche für das Werden und Wachsen der bayerischen Porzellanindustrie war geschlagen.

Timeline – Vernetzungen & Gründungsschritte

Von Wallendorf (Thüringen) über Hohenberg bis Selb – Netzwerke, Anträge und Konzession

Vernetzung: Carl Magnus ↔ Lorenz Hutschenreuther

Vater Carl Magnus Hutschenreuther legte in Hohenberg a. d. Eger den Grundstein (Konzession 1822), Sohn Lorenz Hutschenreuther führte in Selb mit der Konzession von 1857 die Expansion fort. Wissenstransfer, Rohstoffkenntnis, Personal & Absatznetzwerke verbinden beide Entwicklungen.

Carl Magnus Hutschenreuther → Hohenberg

Standortwahl, Rohstofffunde, Probebrände & Know-how-Aufbau bildeten die Basis für die spätere Porzellanindustrie in der Region.

Lorenz Hutschenreuther → Selb

Eigenständiger Aufbau in Selb, rascher Markterfolg (ab 1859), Programmvielfalt und technische Modernisierung bis ins 20. Jahrhundert.

Querbezüge

• Familie & Nachfolge: Vater (Grundstein in Hohenberg) → Sohn (Expansion in Selb)

• Wissen & Material: Rohstoff- und Brennerfahrung → Qualität & Programmvielfalt

• Standorte & Wirkung: Hohenberg (Pionier) ↔ Selb (Industriezentrum)

• Netzwerke: Lieferketten, Malereibetriebe, Absatzmärkte – Kontinuität über Generationen