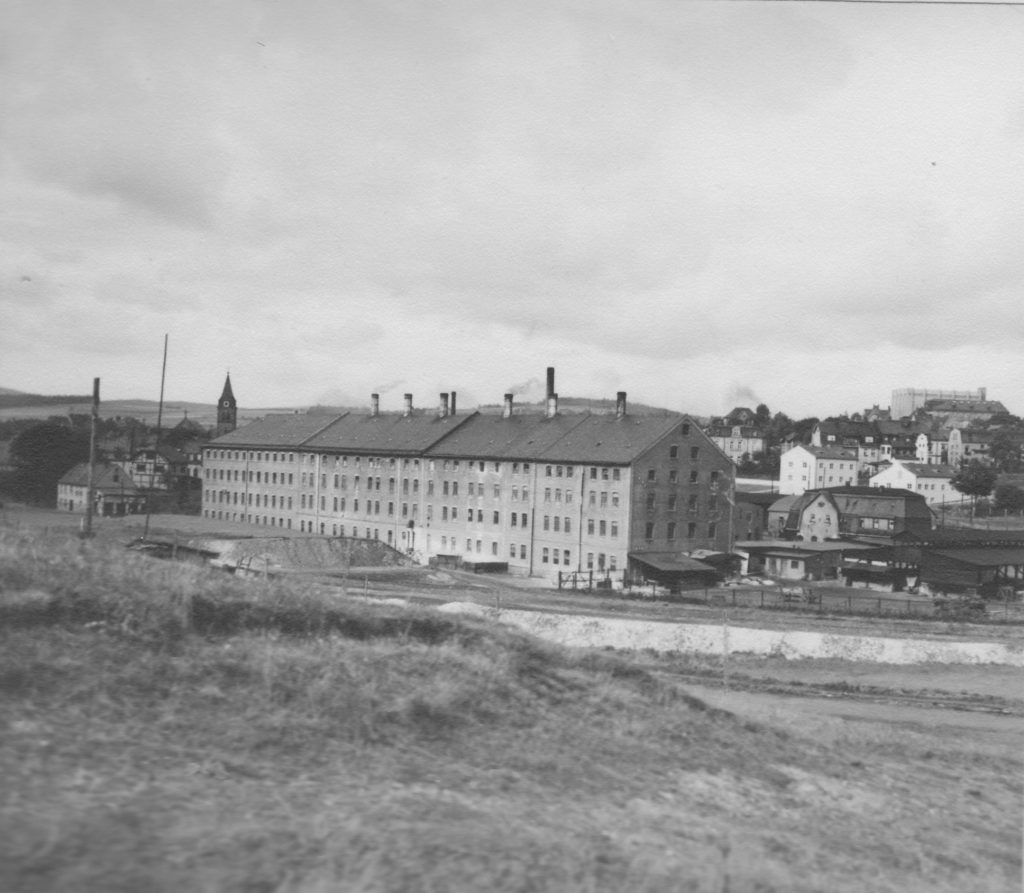

Paul Müller Selb – Abteilung Lorenz Hutschenreuther 1890

Die Geschichte der Porzellanfabrik und Malerei Paul Müller, die 1890 in Wiesbaden gegründet und später Teil von Lorenz Hutschenreuther in Selb wurde.

Gründung und Entwicklung

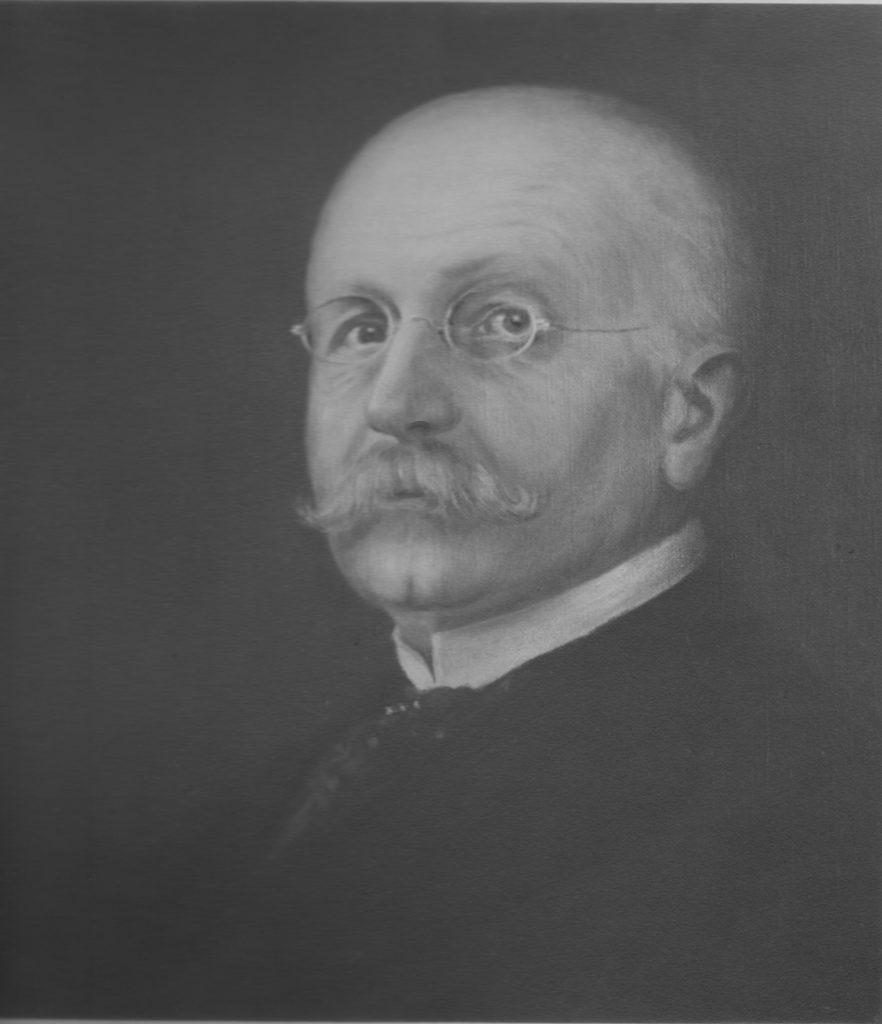

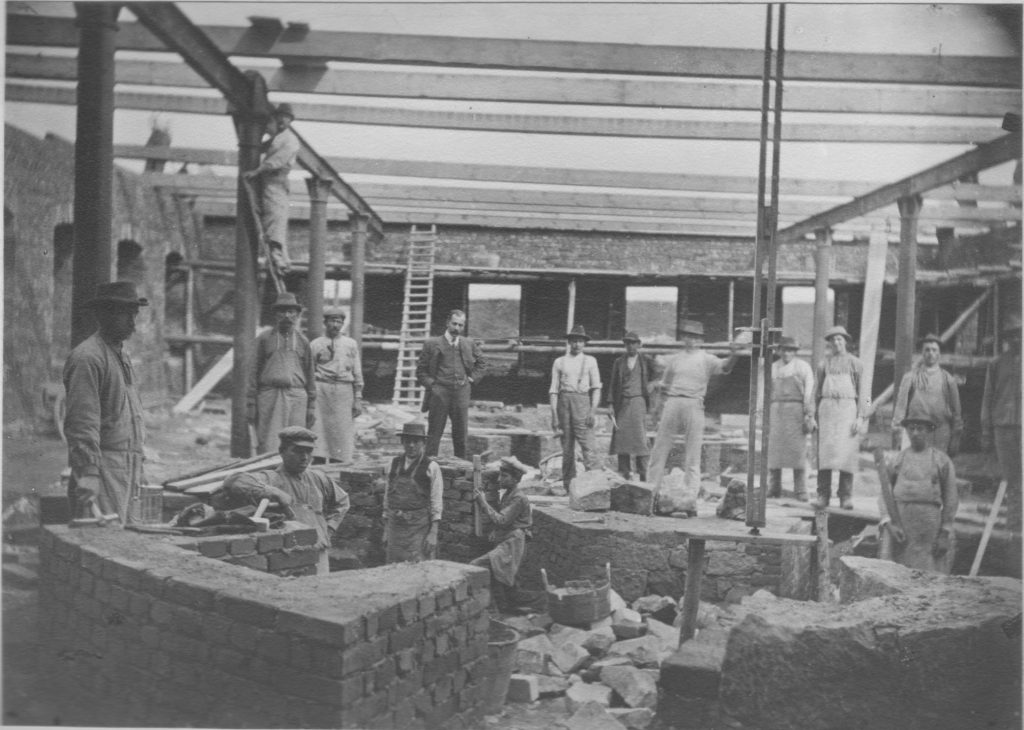

Die Porzellanfabrik und Malerei Paul Müller (Inh. Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther, Vorstand Direktor Herrmann Müller Selb, Bayern) wurde im Jahre 1890 durch Herrn Paul Müller in Wiesbaden begründet und zunächst in kleinem Umfange mit zwei Öfen betrieben. Neben den allgemeinen günstigen Verhältnissen, die ja schon eine ganze Reihe von Porzellanfabriken in Selb hatten entstehen lassen, kam hier noch als besonderer Anlass die finanzielle Beteiligung des Begründers an zwei damals in Selb bestehenden Porzellanmalereien hinzu.

Spezialität: Gebrauchsgeschirr

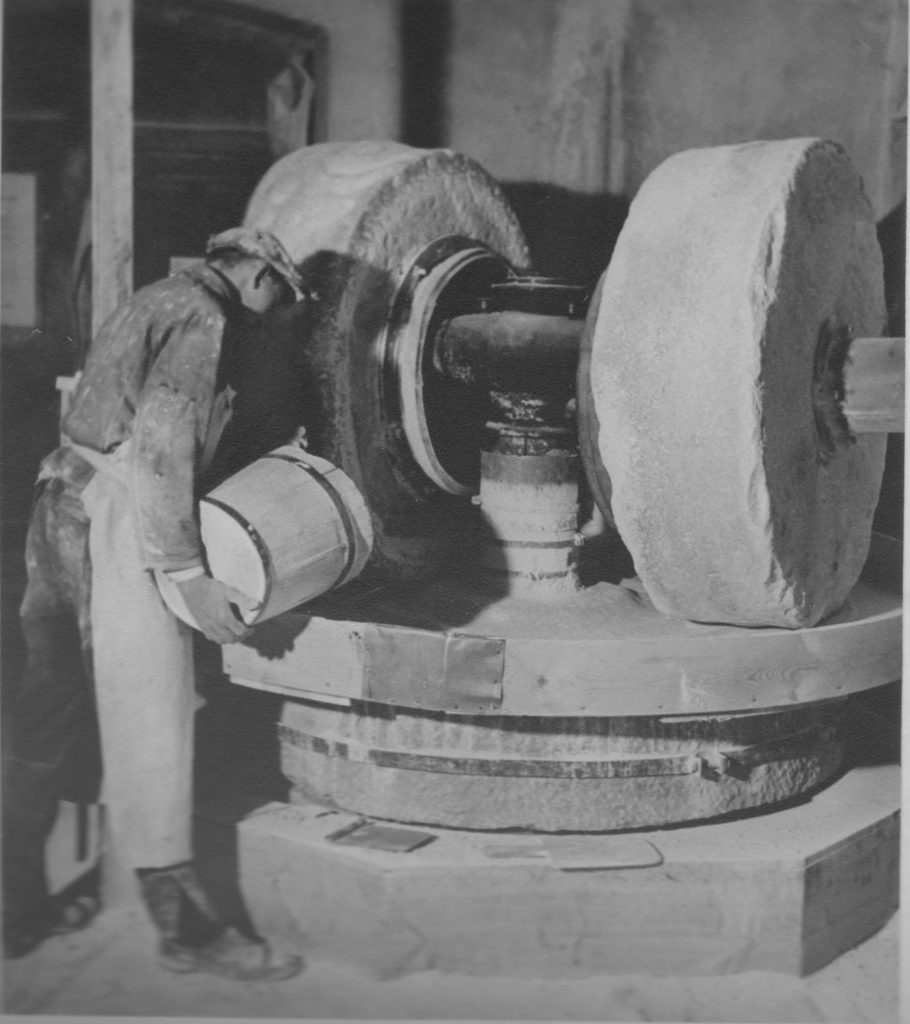

Das Unternehmen pflegte von Anfang an und auch nach seinem weiteren Ausbau, zuletzt bis auf sechs große Rundöfen, die Herstellung von Gebrauchsgeschirren als Spezialität und fand regen Absatz im In- und Ausland. Vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigte das Werk 330 Arbeiter; diese Zahl wurde später nicht nur wieder erreicht, sondern sogar überschritten. 1917 wurde das Werk von der Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther angekauft, wobei die Selbstständigkeit nicht beeinträchtigt wurde und der Geschäftsbetrieb unter der alten Firma Paul Müller fortgesetzt wurde.

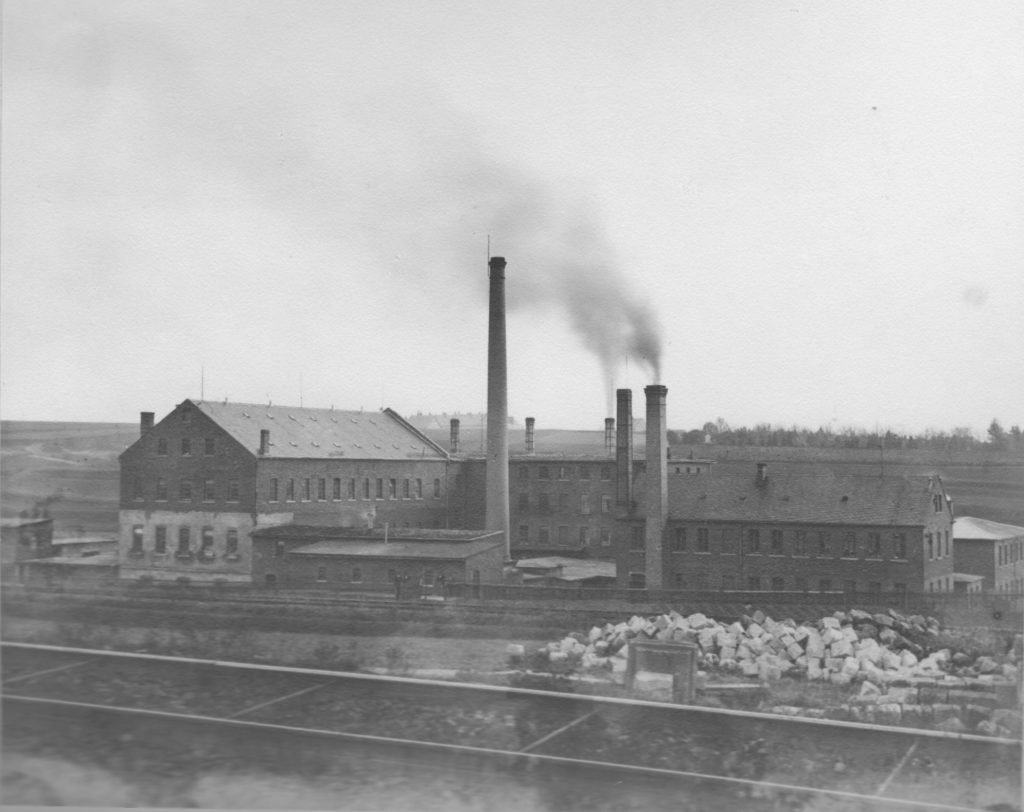

Auslagerung KPM (1943–1954)

Die Fabrikgebäude dienten von 1943 bis 1954 der ausgelagerten Produktion der KPM Berlin. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Produktion der KPM in die Lorenz Hutschenreuther Porzellanfabrik, Abteilung Paul Müller in Selb, verlagert. Diese bestand bis 1954 weiter. Dem Bombenhagel auf Berlin, der die Fabrikgebäude der Staatlichen Porzellanmanufaktur Berlin am S-Bahnhof Tiergarten zerstörte, fiel ein bedeutendes Kulturerbe zum Opfer.

Nach dem Krieg

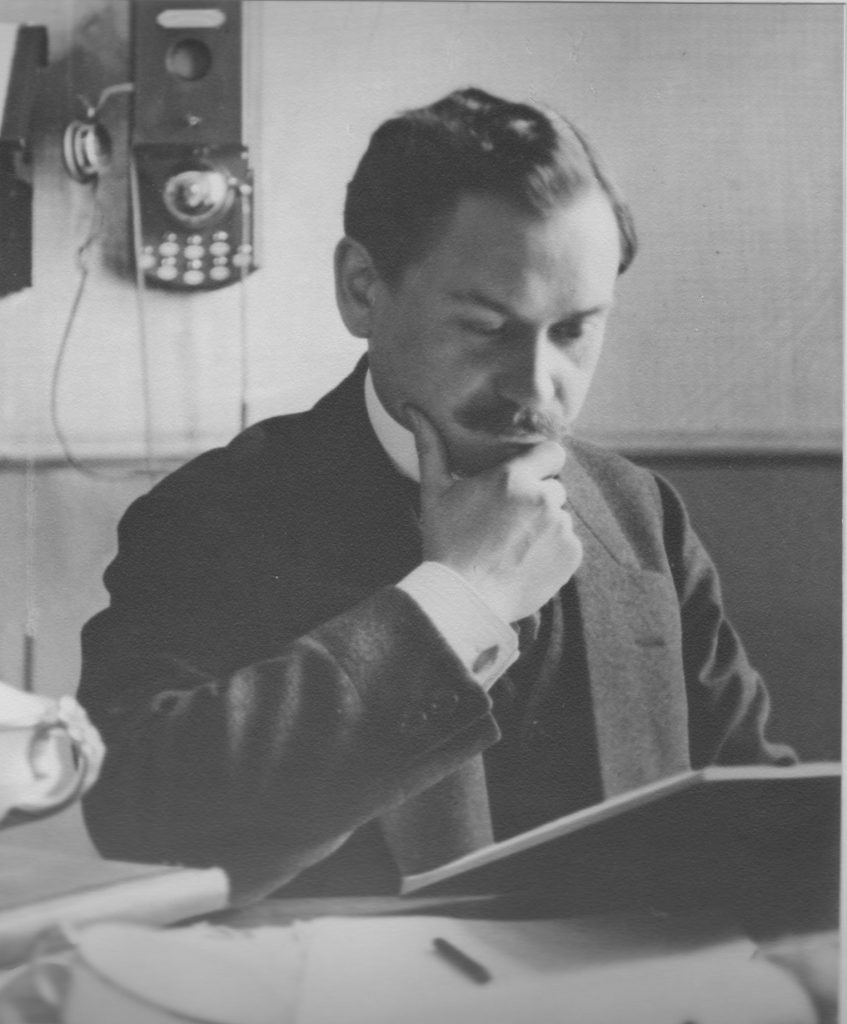

Direktor Pfeifer setzte einen Notfallplan in die Tat um und verlagerte Teile der Produktion. Technisches Porzellan wurde weiterhin in Selb produziert. Pfeifer plante mit seinen Malern nach Karlsbad umzuziehen, um dort in einer Glasmanufaktur dekorieren zu lassen, was an Weißporzellan noch gerettet werden konnte. Service- und Zierporzellan wurde zuletzt kaum mehr geformt. Während des Krieges gelang es Pfeifer mit privaten Aufträgen einflussreicher Gönner, wie Reichsaußenminister Ribbentrop, die Produktion einigermaßen aufrechtzuerhalten. Am Ende wurde jedoch ausschließlich technisches Porzellan hergestellt, da dieses im Krieg dringend benötigt wurde.

Die Produktion der KPM Berlin 1945 – 1956

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin in Selb eine Zufluchtsstätte. Zwischen 1945 und 1956 wurde dort ein bedeutendes Kapitel deutscher Porzellangeschichte fortgeschrieben.

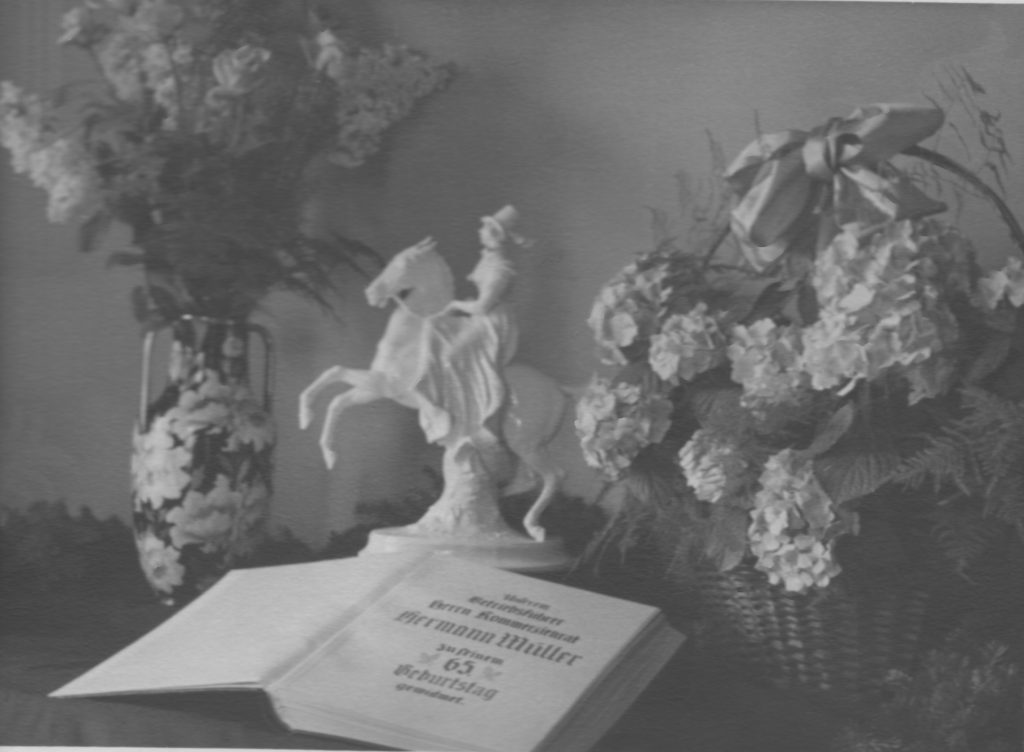

Der Tafelaufsatz Geburt der Schönheit, den der Bildhauer Heinrich Scheurich auf Wunsch Ribbentrops entwarf, war einer der letzten privaten Aufträge für künstlerisches Porzellan der KPM. Nun wird sie in Notquartieren ausserhalb Berlins untergebracht. Und noch ahnt niemand, dass in der Tschechoslowakei schließlich auch alles verloren und in Selb jahrelang die einzige Zufluchtsstätte für die Porzelliner werden würde.

Berlin, Anfang der 50er Jahre: Berlin versucht die Folgen des Zweiten Weltkriegs und der totalen Zerstörung allmählich zu überwinden. Es gelingt zunächst mehr schlecht als recht. Auch die Mitarbeiter der Porzellan-Manufaktur, soweit sie sich wieder in der Stadt eingefunden haben, wagen einen bescheidenen Anfang.

Ihre Kollegen in Selb haben es leichter gehabt, die Produktion in Schwung zu bringen. Beim technischen Porzellan fehlt nur noch ein kleiner Prozentsatz an der ursprünglichen Kapazität. Im Jahre 1952 ist zudem bereits Geschirr nach 374 Modellen und Zierporzellan nach 238 Modellen hergestellt worden. Das war nun, wie uns berichtet, gar nicht vorgesehen. Nur technisches Porzellan sollten sie in Selb produzieren, nichts anderes. Dann zeigte sich aber bald, dass es in Berlin doch nicht so flott voranging, wie man sich das vorstellte. Deshalb musste umdisponiert werden, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs ging die nach Selb evakuierte Teil-Belegschaft der KPM trotz der ungünstigen Produktionsverhältnisse wieder voller Elan ans Werk. Bereits 1945 arbeitete Sigmund Schütz an Porträtplaketten und es folgten 1946 figürliche Reliefs und Medaillons für das Arkadische Service, dessen Form im Krieg zerstört worden war. Trudi Petri hat 1947 ihr Urbino-Tafelservice von 1931 um ein Kaffee- und Teeservice ergänzt, indem sie eine Kugel von einem Kegel durchdringen ließ und damit eine pointiertere Form erreichte – zwanzig Jahre später griff Björn Wiinblad diesen Ansatz mit seiner Zauberflöte erneut auf.

Neben den Kannen von 1947 wurden für Urbino weiterhin die hochmodernen, geschätzten Kannen gefertigt. Auch das Service Neu-Berlin (Petri 1931) blieb in Produktion. Petri wanderte 1953 nach Amerika aus und war nur noch lose mit der KPM verbunden. Gerhard Gollwitzer, seit 1935 an der KPM, folgte 1948 einem Ruf nach Stuttgart. Siegmund Schütz blieb der einzige festangestellte Formgestalter. Weitere Entwürfe stammten von Luise Charlotte Koch, Sigrid von Unruh-Reindel, Rudolf Rausch (Service Suleika, 1955–59; Teeservice Assam, 1962), Hans Theo Baumann, Walter Popp, Konrad Quillmann, Ursula Sax und Wolf Karnagel.

Eine nachhaltige Zusammenarbeit ergab sich mit Hubert Griemert, der zwischen 1953 und 1956 das umfangreiche Service Krokus entwickelte. Es bot unterschiedliche Kannentypen für Tee, Kaffee und Mokka sowie verschiedene Vasenformen. Damit knüpfte die KPM an ihre Tradition der Funktionalität und Vielfalt an.