Franz Heinrich – Porzellanindustrie Selb aus der Sicht von Hermann Bohrer 1930

Beiden Männern Hutschenreuther und Rosenthal, an die Seite tritt ein weiterer Porzellanmagnat, Franz Heinrich, der Gründer der Porzellanfabrik Heinrich & CO. Hutschenreuther und Rosenthal sind nach Selb zugezogen. Heinrich dagegen war Selber von Geburt. Seine Familie saß in Selb seit dem Jahre 1630. Sein Vater war Kommunbrauer und Besitzer eines der sogenannten Zwölfkammergüter. Er besaß eine kleine Bierwirtschaft nebst bescheidenen landwirtschaftlichen Betrieb. Vater und Mutter waren ernste strenge Leute, die alle Charaktereigenschaften der Selber besaßen. Die Jugend der drei Brüder Franz, Ernst und Michael, die später ihre Kräfte in der Porzellanfabrik vereinigten, war keine leichte. Die Eltern lehrten ihren Kindern harte Arbeit und machten sie zu Menschen mit energischen zielbewussten Willen. Franz Heinrich erlernte die Porzellanmalerei. Aber er hatte seine Lust zu diesem Beruf, er will nicht als Geselle arbeiten, sondern trachtet nach Selbstständigkeit und zieht deshalb in die Ferne. 20 Jahre alt geworden, kehrt er nach Selb zurück und erbittet sich im väterlichen Betrieb Räume für die Errichtung einer Schmelzmalerei.

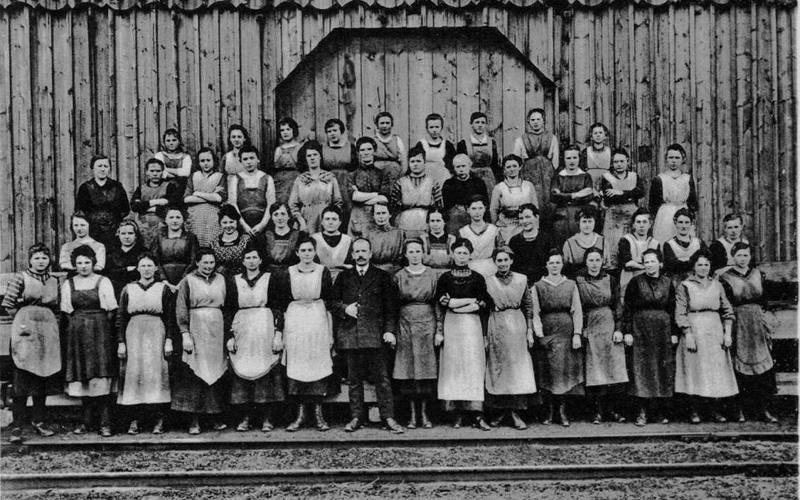

Der Vater erfüllt diese Bitte und überlässt dem Sohne einen kleinen Raum. Franz Heinrich stellt eine Arbeiterin ein und ist nun Arbeitsherr. Gleich im Jahre darauf geht er Geschäftsverbindungen ein mit Adolf Gräf, ebenfalls einem Selber Kind, zur Bildung der Doppelfirma Heinrich & Gräf. Franz Heinrich arbeitet schwerer und und lebt überaus sparsam, um sein Geschäft weiter voranzubringen und schliesslich kann ein Grundstück an der Vielitzerstrasse gekauft werden und ein Haus darauf gebaut werden. Der bescheidene Anfang der heute ausgedehnten Fabrikanlage. Es wird ein neuer Teilnehmer in die Firma aufgenommen, Herr Wolfang Hertel, der ein für die heutigen Verhältnisse nennenswertes Kapital mit ins Geschäft bringt. Gleichwohl rechnet Heinrich mit dem Pfennig, für sich selbst braucht er fast nichts. 1900 stirbt Hertel zum grossen Schmerz von Franz Heinrich. Die Zurück Zahlung des Kapitals macht Heinrich viel Sorge. Doch führt er die Firma unter grösseren Schwierigkeiten allein fort.

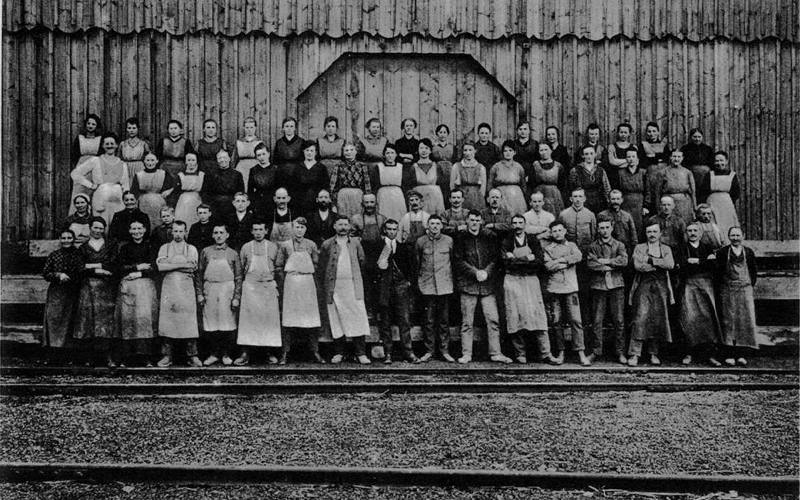

1901 ist der Betrieb schon auf 50 Mitarbeiter angewachsen, doch wird es auch hier Heinrich klar, dass sein Unternehmen sich nur dann weiter entwickeln kann, wenn er selbst weißes Porzellan herzustellen in der Lage ist. So errichtet er 1902 den ersten Brennofen und die damit unerlässlich zusammenhängenden Betriebe. Der Fabrikbe- sitzer Ernst Adler in Asch erklärt sich als stiller Teilhaber im Geschäft und bringt das notwendige Kapital mit. Er, selbst ein Industrieller, der in seiner Vaterstadt hoch angesehen ist, versteht Franz Heinrich und lässt ihn schaffen. Beiden Männern reicht die Verbindung zur Ehre. Die Kinderkrankheiten des Betriebes werden erfolgreich überwunden, seit Eintritt des Herrn Adlers führt die Fabrik den Namen Heinrich & CO.

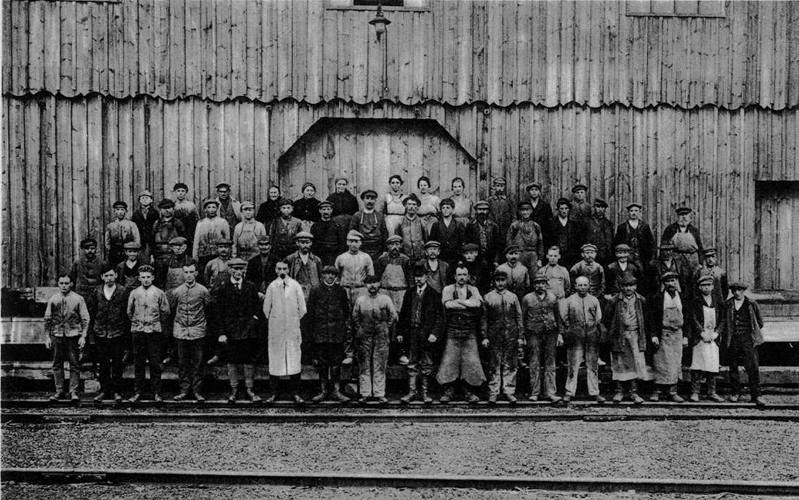

Langsam aber wächst die Fabrik. 1904 wird es wesentlich vergrössert. 2 Öfen, 1 Massemühle, 1 Kraftanlage, 1 Malerei- & Expeditionsgebäude mit Packerei, 1 Lagerhaus und 1 Stallgebäude werden gebaut. 1906 sind die Werksangehörigen bereits auf 200 angewachsen. 2 weitere Brennöfen und Kobaltöfen werden gebaut, auf der linken Seite der Vielitzerstrasse ein Malereigebäude, der Grundstock der heutigen Gräf & Krippner Fabrik. Im selben Jahr brannte das Gebäude, in dem der erste Brennofen befand, nieder. Im Jahre 1910 auf 1911 werden Käufe vom Gelände an landwirtschatliche Anwesen und der Bau eines Schneidesägewerkes unternommen.

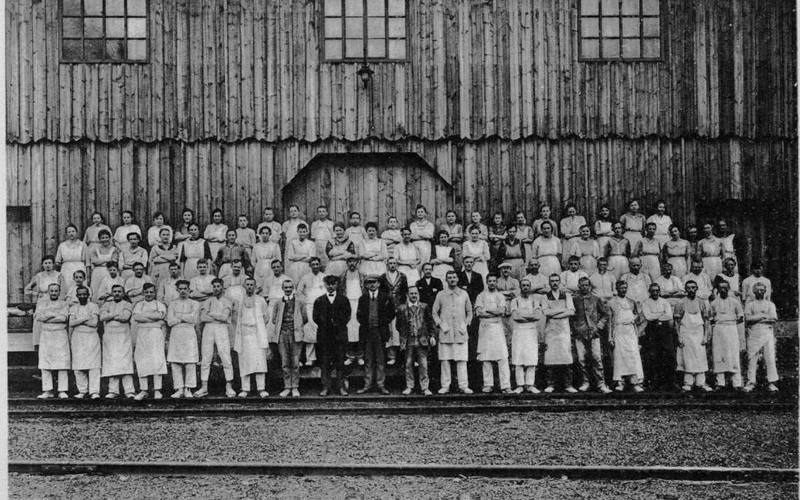

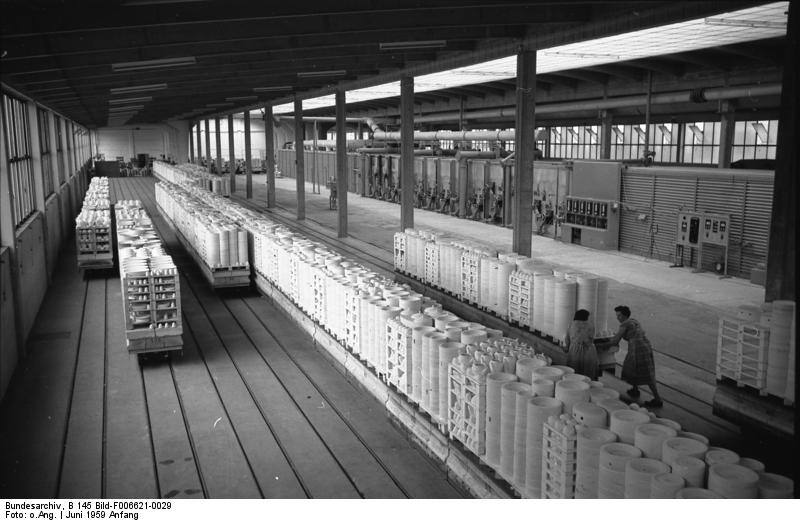

In den Jahren 1912 auf 1914 wurde eine grosszügige hochmoderne Anlage eines 6stöckigen Eisenbetonhaus geschaffen, der ausser der Dreherei und der Kapseldreherei, eine Formgiesserei, Modellierräume, Formen- und Modelllager, ein mustergültiges Tongewölbe und 4 Brennöfen einschliesst. In die Zeit fällt auch die Schaffung eines Industriegleises von 1700m. 1918 wurde in Meierhöfen bei Karlsbad die Kaolinschlemmerei der Firma Brendel & Heim erworben und ausgedehnte Kaolingruben in Lachwitz, bei Karlsbad Kohlenfelder gekauft. Es werden Beziehungen zum Ausland aufgenommen. W.G. Müller in Chicago wird Generalvertreter der Firma in Nordamerika. 1921 zählt die Firma, in der auch die beiden Brüder des Franz Heinrich tatkräftig mitarbeiten, ein Personal von über 700 Personen.

Leider hielt die die Geistes- und Nervenkraft des Franz Heinrich den Anstrengungen nicht stand, die der Betrieb und die ausgedehnten Besitzungen an ihn stellten. Ganz jäh brach er zusammen und fand am 4. März 1928 in geistiger Umnachtung ein jähes Ende. Er war ganz Wille gewesen. Eine Herrennatur von größtem Format. Bei einer hohen Bedeutung, die er in der industriellen Welt besaß, blieb er doch der einfache Selber, der überaus Schlicht lebte und die grössten Anforderungen an sich selbst stellte. Ein Selfmademan im wahrsten Sinne des Wortes. Seit seinem Tode führen seine 2 Brüder die Fabrik weiter.

Die Kunstabteilung der Porzellanfabrik Heinrich am Chiemsee (1947–1973)

Im Oktober 1947 richtete die Porzellanfabrik Heinrich & Co. Selb eine besondere Kunstabteilung im oberbayerischen Seethal am Chiemsee ein. Die neu gegründete Manufaktur Chiemsee befand sich in einem ehemaligen Gebäude der Wehrmacht – einer früheren Funkerschule – idyllisch gelegen im heutigen Naturschutzgebiet am Ufer des Chiemsees. Ziel dieser Außenstelle war es, anspruchsvolle künstlerische Dekore in reiner Handarbeit zu fertigen – abseits der industriellen Serienproduktion des Stammwerks in Selb.

Unter der gestalterischen Leitung von Karl Mötsch entstanden dort einzigartige, handbemalte Porzellanobjekte. Grundlage waren Formmodelle des Heinrich-Stammhauses, die von insgesamt neun spezialisierten Porzellanmalern individuell interpretiert und dekoriert wurden. Die Bandbreite reichte von klassisch-blumigen Motiven bis zu abstrahierten Landschafts- und Tierdarstellungen – stets auf höchstem künstlerischen Niveau. Jedes Stück war ein Unikat, das die Handschrift des jeweiligen Dekorateurs trug.

Designer Heinrich

Heinrich Adolf

Sohn des Firmengründers Franz Heinrich, trat nach dem Besuch der Oberrealschule 1927 in das väterliche Unternehmen ein. Er war jahrelang in allen Abteilungen des Werkes tätig und übernahm nach dem Tode seines Onkels Ernst Heinrich 1942 die Leitung der Firma. Durch seine Initiative konnte die Produktion in dem von Kriegswirkungen betroffenen Unternehmen bereits 1945 wieder anlaufen. 1947 wurde in Seethal am Chiemsee die Kunstabteilung eingerichtet, die unter der Leitung von Karl Mötsch stand. Das von Karl Leutner gestaltete neue Modellprogramm brachte dem Unternehmen internationale Anerkennung, darunter die Goldmedaille auf der Triennale in Mailand 1951. Dem persönlichen Einsatz von Adolf Heinrich und seiner engagierten Beteiligung an allen Stufen des zeit- und kostenaufwendigen Entwick- lungsprozesses ist aber insbesondere die Einführung des Kunstschliffs auf Porzellan zu verdanken. Nach längerem Versuchen gelangte das mittlerweile patentierte Verfahren unter der Bezeichnung Gemmo-Porzellan 1949 zur Serienreife.

Adolf Mötsch

Nach seinem Abschluss seiner Ausbildung zum Keramikmaler, die er in der als Kunstabteilung der Porzellanfabrik Heinrich & CO. von seinem Vater Karl Mötsch geleiteten Manufaktur Chiemsee erhielt, war Adolf Mötsch noch etwa zwei Jahre dort tätig. Er besuchte anschliessend die von dem Maler, Graphiker und Entwurfszeichner Karl Blocherer geleitete Schule für angewandte Kunst in München und absolvierte danach ein sechssemestriges Studium bei Wilhelm Heise an der Städtischen Hochschule der Bildenden Künste in München. Unmittelbar nach dessen Abschluss wurde er von Heinrich & CO. als Entwerfer übernommen. Er lieferte zahlreiche Dekore, darunter auch zur Ausführung in der Gemmo Technik, übernahm später die Leitung der Lehrlingsausbildung und war bis zu seinem Ausscheiden im Jahre 1994 für das Produkt Design des Unternehmens verantwortlich. Seit dem ist er in seiner Selber Heimatstadt als freischaffender Künstler tätig. Seine letzte Ausstellung war im Oktober – November 2008 im Maria Bauer Sozialzentrum in Selb zu bewundern. Herr Adolf Mötsch war heute bei mir um meine Sammlung, insbesondere meine Vasen der Manufaktur Chiemsee, zu sehen und über deren Herstellung zu plaudern.

Karl Mötsch

war nach dem Besuch der Staatlichen Fachschule für Porzellan in Selb zunächst Maler in der Kunstabteilung von Rosenthal tätig, bevor er 1947 die Leitung der im selben Jahr als Kunstabteilung von Heinrich & CO. gegründeten Manufaktur Chiem- see und den Entwurf der dort ausgeführten Dekore übernahm. Darüber hinaus lieferte er eine Vielzahl von Entwürfen, die zur Ausführung im Stammhaus bestimmt waren, darunter auch für das Gemmo-Porzellan. Mehrere Studienreisen führten ihn nach Holland, Italien und in die USA. Nach Auflösung der Kunstabteilung im Jahre 1973 führte er für private Interessenten aufwendig gestaltete Einzelarbeiten aus, die häufig in einer abschliessend noch mit Achat polierten Goldreliefmalerei dekoriert wurden.

Greiner Rudolf

Der gelernte Keramaler Rudolf Greiner war in der 1947 als Kunstabteilung der Porzellanfabrik Heinrich & CO. eingerichteten Manufaktur Chiemsee in Seethal als Porzellanmaler beschäftigt und steuerte auch einige eigene Entwürfe bei und gestal- tete 1949 für das neu entwickelte Gemmo-Porzellan des Stammhauses den ersten Seriendekor, der die Nummer 200a erhielt 1955 wechselte er als Leiter der Dekorationsabteilung zur Porzellanfabrik Tettau AG, musste diese Tätigkeit wegen einer Erkrankung aber vorzeitig beenden und kehrte wieder nach Selb zurück.

Timeline – Porzellanfabrik Heinrich & Co.

Wichtige Stationen von den Anfängen bis in die Gegenwart

Übersicht bedeutender Porzellanfabriken in Nordostbayern

| Fabrik | Ort | Gründungsjahr | Besonderheiten |

|---|---|---|---|

| Rosenthal | Selb | 1879 | Studio-Line, Designikonen des 20. Jahrhunderts |

| Seltmann | Weiden | 1910 | Familienbetrieb mit mehreren Werken in Bayern |

| Arzberg | Arzberg | 1887 | Form 1382 – Klassiker des Bauhaus-Designs |

| Bauscher | Weiden | 1881 | Marktführer im Bereich Hotel- und Spitalporzellan |

| Schönwald | Schönwald | 1879 | Gastronomiespezialist, heute Teil von BHS Tabletop |

| Tirschenreuth | Tirschenreuth | 1838 | Blumendekore, heute Markenbestandteil von Seltmann |

Porzellanfabriken in Bayern – Überblick & Sammlertipps

| Fabrik | Ort | Kurzbeschreibung | Sammlertipp |

|---|---|---|---|

| Rosenthal | Selb | Studio-Line, Designikonen des 20. Jh., weltweite Bekanntheit durch Künstlerkooperationen | Studio-Line Objekte (1970er) mit Originalverpackung, signierte Künstlerservice, limitierte Serien |

| Seltmann | Weiden, Tettau, Erbendorf | Familienbetrieb mit mehreren Werken, spezialisiert auf Alltags-, Hotel- und Kindergeschirr | Frühe Motive (1950–1970), limitierte Serien, Kindergeschirr mit Originaldekor |

| Arzberg | Arzberg | Bekannt für die Bauhaus-inspirierte Form 1382 von Hermann Gretsch | Unbeschädigte 1382-Teile (1930er–50er) mit original Dekor und Stempel |

| Bauscher | Weiden | Marktführer für Hotelporzellan, funktional und robust seit 1881 | Frühe Serien (1900–1930) mit Ornamentdekor und Monogrammen |

| Schönwald | Schönwald | Fokus auf Gastronomie und schlichte Serien, heute Teil von BHS Tabletop | Art-déco-Dekore und florale Serien aus den 1930er–1950er Jahren |

| Tirschenreuth | Tirschenreuth | Älteste Fabrik der Region, spezialisiert auf Blumendekore mit Goldstaffage | Kaffeeservices der 1950er/60er mit Rosen- oder Magnoliendekor |

Zeppelin-Geschirr von Heinrich & Co. – jetzt verkaufen

Das sogenannte „Zeppelin-Geschirr“ wurde von der Porzellanfabrik Heinrich & Co. in Selb hergestellt und ist heute ein begehrtes Sammlerstück. Es wurde ursprünglich zur Ausstattung der Luftschiffe LZ 127 „Graf Zeppelin“ und LZ 129 „Hindenburg“ verwendet – eine Kombination aus technischer Eleganz und funktionalem Porzellan.

Gesucht: Teller, Tassen, Kannen und weitere Teile mit Luftschiff-Dekor, Hakenkreuz-Markierungen (bis 1935), Zeppelin-Stempel oder Bordprägung.

Zeppelin-Porzellan anbieten

* Hinweis zu Marktwerten:

Alle Preise basieren auf realen Auktionen, Katalogen und Händlerwertungen (Stand 2020–2022). Zustand, Signatur, Provenienz und Porzellanmarke sind wertentscheidend.

Verwandte Artikel – Selber Porzellanpersönlichkeiten

Zwei Wege, ein Ziel: Unternehmergeist, Handwerk und Design aus Selb.

Franz Heinrich – Porzellanindustrie Selb

Gründer von Heinrich & Co.: vom Schmelzmaler zur Fabrik – Ausbau der Werke, Exportnetz und die spätere Kunstabteilung Seethal/Chiemsee (Gemmo-Porzellan).

➜ Zum Artikel „Franz Heinrich“Porzellanfabrik Christoph Krautheim

Vom Dekorateur zur eigenen Manufaktur: Krautheim & Adelberg, Selb – Entwicklung von Serviceformen, Ausbau der Malerei und Fabrik an der Schönwalder Straße.

➜ Zum Artikel „Krautheim & Adelberg“