Chronik – Gründung Hutschenreuther Selb

Kaum ein Ereignis hat die Entwicklung der Porzellanstadt Selb so nachhaltig geprägt wie die Gründung von Lorenz Hutschenreuther. Doch was trieb den jungen Unternehmer an, eine eigene Fabrik jenseits der elterlichen Manufaktur aufzubauen?

War es die Vision einer industriellen Serienfertigung oder sah Lorenz Hutschenreuther nach dem Brand von 1856 eine einmalige Chance, seine eigene Geschichte zu schreiben? Bereits unmittelbar nach dem Brand erwarb er das Gelände der Ludwigsmühle und stellte am 10. August 1857 den Antrag auf Konzession zur Gründung Lorenz Hutschenreuther. Innerhalb weniger Monate investierte er sein Erbe in den Kauf der Wassermühle – wie konnte er dieses Risiko rechtfertigen?

Anfang 1859 nahm die Manufaktur mit einem einzigen Brennofen und rund fünfzig Mitarbeitenden den Betrieb auf – eine mutige Wette auf zukünftige Marktchancen, die zur Gründung Lorenz Hutschenreuther ganz wesentlich beitragen sollte. Früh zeigte sich, dass sein Kalkül aufging: Ab 1868 präsentierte er sein erstes Sortiment auf der Leipziger Messe und ließ die Fachwelt staunen.

Doch welche logistischen und organisatorischen Herausforderungen begleiteten diese Entwicklung? Rohstoffbeschaffung, Energieversorgung über Wasserkraft und später Dampfkraft sowie das Finden passender Dekore verlangten technische Innovation und unternehmerische Weitsicht – zentrale Aspekte der Gründung Lorenz Hutschenreuther.

Mit der Einführung des Markenzeichens „L. HR.“ ab 1870 etablierte er ein Gütesiegel, das für Qualität stand und den Namen Hutschenreuther in ganz Europa bekannt machte. Wie beeinflusste dieser Schritt das Wachstum einer regionalen Manufaktur hin zu einem globalen Unternehmen? Die Gründung Lorenz Hutschenreuther bleibt bis heute ein Paradebeispiel für Mut, Risikobereitschaft und Innovationsgeist.

Die frühen Jahre waren geprägt von technischen Erprobungen und sozialen Balanceakten: Wie rekrutierte Hutschenreuther qualifizierte Fachkräfte in einer ländlichen Region, und welche Maßnahmen ergriff er, um Arbeitsbedingungen und Produktionsstandards zu etablieren? Bleibt die Frage, ob staatliche Unterstützung oder private Investoren den Aufbau seiner Manufaktur hätten beschleunigen können.

| Jahr | Ereignis laut Chronik |

|---|---|

| 1857 | Lorenz Hutschenreuther verlässt das Unternehmen in Hohenberg. Auf seinen ausführlich begründeten Antrag vom 11. Februar erhält er am 10. August die Konzession zur Errichtung einer Porzellanfabrik in Selb. Im Dezember wird die Ludwigsmühle für 15 900 Gulden gekauft. |

| 1859 | Die Fabrik nimmt im März den Betrieb mit einem Brennofen und rund 50 Arbeitern auf. Der erste Brand liefert brauchbares Porzellan. Hutschenreuther bestellt Farben für Dekore, optimiert Masserezepte und versendet verbesserte Musterstücke. Erste Lieferungen nach Nördlingen, später Stuttgart, München und Köln. |

| 1864 | Zusätzlich zu den zwei Gründungsbrennöfen werden zwei verbesserte Öfen gebaut – dank technischer und finanzieller Hilfe seines Schwiegersohns, des Eisenbahningenieurs Hans Pabst. |

| 1870 | Bisher größtenteils unverzierte Porzellanware wird nun mit dem Prägestempel „L. HR.“ im Kreis markiert, als sichtbares Qualitätssiegel. |

| 1877 | Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Lorenz Hutschenreuther aus der Leitung zurück und übersiedelt nach Würzburg. Die Geschäftsführung übernehmen seine Söhne Viktor und Eugen sowie Schwiegersohn Hans Pabst. |

| 1880 | Die „Porzellanmanufaktur“ bekräftigt weiterhin ihren Anspruch auf künstlerische Qualität. Die künstlerische Zusammenarbeit mit Leopold Gmelin beginnt – Formen und Dekore im Stil des Historismus entstehen. |

| 1886 | Lorenz Hutschenreuther stirbt in Würzburg; in Selb bestattet. Die Fabrik wird durch neue Brennöfen erweitert, die Pabst-Siedlung geplant. In Selb arbeiten inzwischen 12 Öfen mit 500 Beschäftigten, in Hohenberg 9 Öfen mit 400. |

| 1904 | Die Fabrik wird zur Aktiengesellschaft umgewandelt. |

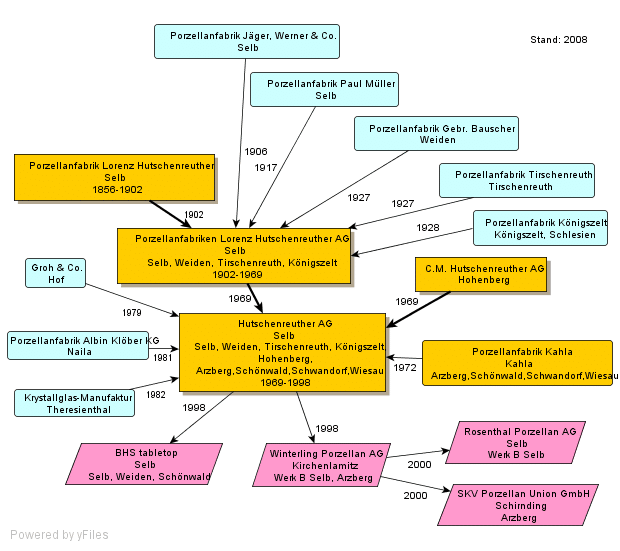

| 1906 | Die Porzellanfabrik Jäger, Werner & Co. in Selb wird übernommen und als Abteilung B geführt. |

| 1917 | Erwerb der Paul Müller-Fabrik. Gründung der Kunstabteilung unter Leitung von Prof. Fritz Klee und Fachoberlehrer Veit. |

| 1925 | Entwurf der Serviceform „Aida“ durch Prof. Niemeyer – stilistisch an der Spitze neben „Empire“ und „Frauenlob“. |

| 1927–1929 | Erwerb der Porzellanfabriken Tirschenreuth, Bauscher Weiden und Königszelt (Schlesien). |

| 1946 | Produktions-Wiederaufnahme mit kleinen Programmen; große Lieferungen an das US-Hauptquartier. Formen der Paul Müller-Fabrik werden im Werk Selb weiterverwendet. |

| 1948 | Umrüstung auf Tunnelbrennöfen beginnt, zuerst bei Bauscher Weiden, später in Werk B & A in Selb unter Leitung von Roland Dorschner. |

| 1957 | 100-Jahr-Jubiläum: 1 588 Mitarbeitende in Selb (Werke A & B), insgesamt 3 000. |

| 1969 | Fusion mit C. M. Hutschenreuther: Bildung der Hutschenreuther AG. |

| 1984 | Erwerb der Massemühle Eugen Wagner (Neustadt/Coburg); Aufbau eines Werks für Hochleistungskeramik in Selb. |

| 2000 | Marke Hutschenreuther wird Teil der Rosenthal AG. |

| 2009 | Rosenthal wird nach Insolvenz Teil der Sambonet-Paderno-Gruppe (Arcturus). |

| 2012 | Schließung des Stammwerks Selb; Marke bleibt bei Rosenthal erhalten. |

| 2025 | Produktionsverlagerung von Speichersdorf nach Selb („Rosenthal am Rothbühl“) geplant. Verwaltung und Logistik verbleiben in Speichersdorf. |