Vor 125 Jahren begann Lorenz Hutschenreuther in Selb – „Stark bleiben hier, wo unsere Wurzel ist“ – Vorstandsvorsitzender Dir. Roland Dorschner spricht über die Geschichte eines grossen Unternehmens und seine Zukunftsstrategie. Nicht Lobreden machen das Ansehen eines Unternehmens aus, das einen hohen Geburtstag feiert, sondern die von ihm selbst zu beantwortende Frage: Wo komme ich her, und vor allem: wie geht es weiter, wo gehe ich hin.

Der Amerikaner George Gilder, Programmdirektor eines internationalen Forschungsinstituts für Wirtschaftspolitik in den USA, schreibt in seinen erregenden Buch „Reichtum und Armut“, erfolgreiche Unternehmen wachsen zuerst langsam, weil sie noch Anfangsinvestitionen für ein neues Produkt vornehmen. Schnelles Wachstum stellt sich erst ein, wenn die Märkte erschlossen und die Produktionsmethoden entwickelt sind.

Zum Schluss ist das Studium der eingefahrenen Massenherstellung erreicht. In jeder Wirtschaft erreichen nur vergleichsweise wenige grosse Firmen dieses letzte Stadium und kommen in den Genuss seiner Auswirkungen auf dem einheimischen und dem internationalen Markt. „Gilt das, was George Gilder so sieht, für die Geschichte des Hauses Hutschenreuther, das am 10. August 1982 die 125. Wiederkehr jenes Tages feiert, an dem Lorenz Hutschenreuther, Sohn seines legendären Vaters Carl Magnus, die erste Porzellanfabrik in Selb errichtet hat?“

“ Halten wir uns zunächst einmal an die Hutschenreuther – Story“, sagt Vorstandsvorsitzender Roland Dorschner, „in der die Anfänge und die Entwicklung des Unternehmens zu einem der grössten Porzellangeschirr-Konzerne Europas beschrieben wird“:

Carl Magnus Hutschenreuther wurde 1794 geborgen und erlernte im väterlichen Betrieb in Wallendorf in Thüringen das Handwerk eines Porzellanmalers. Knapp 18 Jahre alt, wurde ihm die Heimat zu eng und er verkaufte seine Produkte schon in Franken und Böhmen. Er kam zur Burg Hohenberg an der Eger, wo er 1814 einen Buntbetrieb eröffnete; die Weißware – das undekorierte Porzellan bezog er noch aus Thüringen.

Auf Burg Hohenberg war sozusagen die erste bürgerliche Porzellanfabrik in Bayern entstanden – königliche Manufakturen bestanden bereits – Keimzelle einer ungeahnten Entwicklung. Heute sind rund 90% der deutschen Porzellanindustrie im nordöstlichen Bayern angesiedelt, und in Hohenberg wird zum Hutschenreuther Jubiläum nach mühseligen Jahren der Vorbereitung das Deutsche Porzellanmuseum eröffnet.

Carl Magnus Hutschenreuther wollte aber mehr als Porzellan bemalen, er wollte das „weiße Gold“ selbst herstellen. Der Standort war vortrefflich: Feldspat, Kaolin und Quarz, die Hauptbestandteile des Porzellans, gab es in dieser Gegend reichlich, dazu genügend Holz zum Brennen. Doch die bayerischen Behörden waren dagegen, weil die Königliche Manufaktur Nymphenburg bei München keine Konkurrenz erhalten wollte. So dauerte Hutschenreuthers Kampf mit der Staatsbürokratie acht Jahre, bis er 1822 endlich Porzellan produzieren durfte.

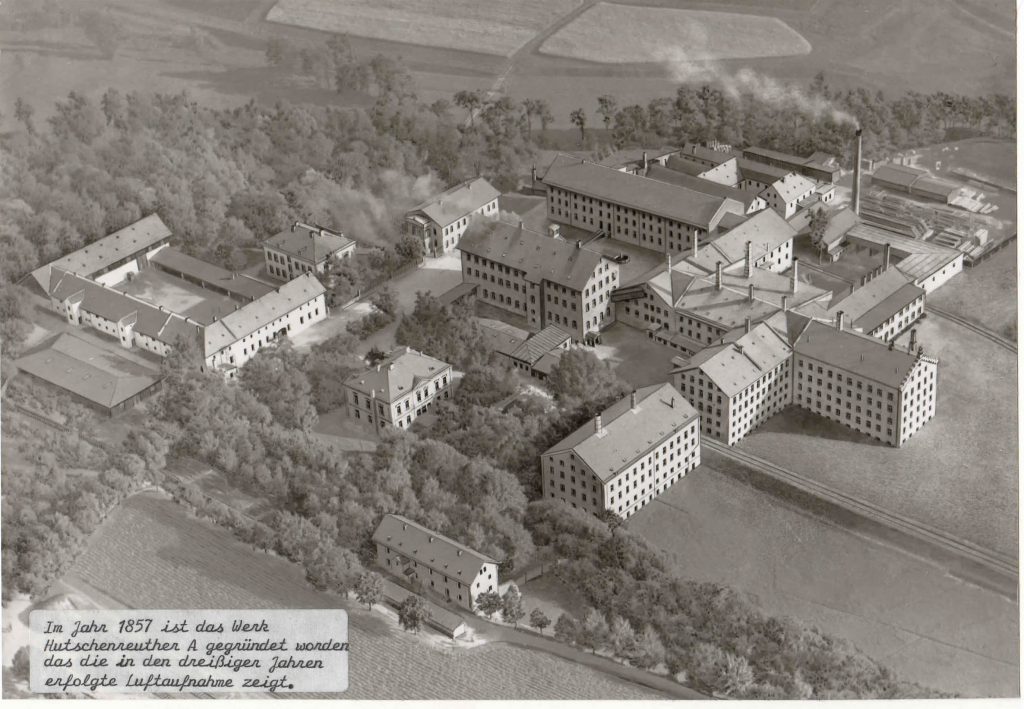

Carl Magnus war erst 51 Jahre alt, als er 1845 starb. Das Gründerwerk führte seine Frau Johanna mit ihren erwachsenen Kindern weiter, die Belegschaft wuchs bereits auf 200 Mitarbeiter an. Sohn Lorenz Hutschenreuther hielt es wie der Vater nicht lange im elterlichen Unternehmen. Im benachbarten Weberstädtchen Selb machte er sich selbstständig. 1857 – anderthalb Jahre zuvor war fast die ganze Stadt niedergebrannt – errichtete er in der „Ludwigsmühle“ die erste Porzellanfabrik. Wenn dieser Gedenktag jetzt zum 125. Male jährt, kann also auch Selb auf den Beginn seiner Karrierre als weltbekannte „Porzellanstadt“ zurückblicken. Er ist immer mit den Namen Hutschenreuther erbunden.

Die Werke Lorenz Hutschenreuther und C.M. Hutschenreuther entwickelten sich seit 1857 als zwei voneinander völlig unabhängige Firmen und verhalfen ihren Produkten zu internationalen Ruf. Lorenz Hutschenreutehr starb 1886; das Selber Unternehmen wurde 1902 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 1906 erwarb es das heutige Werk B in Selb, 1927 kamen die Werke von Tirschenreuth und Bauscher (Weiden) hinzu. Ende der sechziger Jahre beschäftigte die Lorenz Hutschenreuther AG 2.300 Mitarbeiter.

Auch C.M. Hutschenreuther blühte. Gründerenkel Albert Hutschenreuther entwickelte 1877 die Herstellung von Kobaltporzellan und um 1880 kaufte er ein weiteres Porzellanwerk in Arzberg. 1904 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, erwarb das Unternehmen in den folgenden Jahren Werke in Schlesien, Böhmen und Sachsen, die nach dem zweiten Weltkrieg wieder verlorengegangen sind. 1969 gehörten zur C.M. Hutschenreuther Porzellan AG, Hohenberg an der Eger, zwei Porzellanfabriken und eine Produktionsstätte für Zähne aus Porzellan und Kunststoff in Arzberg. In diesem Unternehmen waren rund 1.000 Arbeiter und Angestellte beschäftigt

112 Jahre hatte die Trennung gedauert, als „Vater“ und „Sohn“ 1969 endlich zusammengeführt wurden. Seit 1970 heisst der Unternehmensverband „Hutschenreuther AG“. Gilt als nun das, was George Gilder das Stadium der eingefahrenen Massenprodukion nennt, auch für den Hutschenreuther Unternehmensverband? Ist das Unternehmen heute effizient, weil es in seiner frühen Phase dynamisch war und aggressiv?“

„Ja und auch nein“, sagt Roland Dorschner, „denn unsere siebziger Jahre waren wohl das bewegteste Jahrzehnt des Unternehmens überhaupt, seitdem es besteht. Unsere Unternehmenspolitik ist nicht „eingefahren“, sondern dynamisch. Der erste Schritt, der die Weichen auf Expansion stellte, wurde 1969 mit der Eingliederung von C.M. Hutschenreuther in die Lorenz Hutschenreuther AG gegangen. Verwirrende Firmenbezeichnungen entfielen, das Unternehmen gewann jetzt auch von Namen her ein klares Profil. Bald schon, es war 1972, kam dan der Zusammenschluss mit der Kahla AG, Schönwald, als bemerkenswertestes Ereignis unserer Expansionspolitik.

Seitdem gehören auch die bekannten Marken „Arzberg“ und „Schönwald“ zum Unternehmensverband. Die Geschirrherstellung wurde also ausgebaut und die Produktion technischer Erzeugnisse erweitert. Kahla brachte auch zwei grosskeramische Werke in Schwandorf und Wiesau in die Porzellan Ehe ein. Hatte die Lorenz Hutschenreuther AG über 50 Millionen Umsatz, bevor sie Ende der sechziger Jahre begann, ihre neue Strategie zu verwirklichen, so waren es Ende 1972 „153 Millionen Mark“. Zu diesem Zeitpunkt stand sie schon auf einem breiten und festen Fundament.“

„Kraftachte“ aber gehen nie spurlos an einem Unternehmen vorbei.“ „Sie sind auch an unserem nicht spurlos vorübergegangen“, sagt Roland Dorschner. 1974 und 1975 wurden vorübergehend die Dividenden gekürzt, 1973, 74 und 75 auch die Sonderabschreibungen ausgesetzt. 1976 kehrte das Unternehmen zu seiner Standard Dividende von 16 Prozent zurück, erhöhte 1980 auf 17 Prozent, und zu dieser Ausschüttungsquote kam 1981 noch ein Jubiläumsbonus von zwei Prozent hinzu. Auch die Sonderabschreibungen wurden ab 1976 wieder aufgenommen. In den Jahren 1977 bis 1981 konnte die Altersversorgung des Unternehmens abermals spürbar aufgestockt werden.

„Hätten Sie nie Angst, Herr Dorschner, dass diese stürmische Expansion schief gehen könnte? Schliesslich stehen auf der Liste der Hutschenreuther AG noch weitere Betriebsbeteiligungen: an dem portugiesischen Porzellanwerk Sociedade de Porcelanas Limitada in Coimbra, an der Keramag GmbH in Schwandorf wo Sanitätskeramik produziert wird, an der Bauscher – Mandt GmbH in Weiherhammer in der Oberpfalz und schliesslich an der Theresienthaler Krystallglas- und Porzellanmanufaktur im Bayerischen Wald.“

„Brandaktuell“, antwortet Roland Dorschner, „eine weitere Nachricht: Seit 1. August dieses Jahres gehört auch Theresienthal“ zu 100 Prozent zur Hutschenreuther AG. Damit beschäftigt der Konzern heute rund 5.700 Personen. Der Umsatz unseres Unternehmens ist mittlerweile auf über 320 Millionen Mark gestiegen.“

„Der erneute Verkauf der traditionsreichen Porzellanmarke Hutschenreuther ist perfekt. Die Rosenthal AG in Selb übernimmt die Marke und den Standort Selb von der Winterling Porzellan AG in Kirchenlamitz, die nach Familienstreitigkeiten unter den Eigentümern insolvent geworden war. Die Vereinbarung sei jetzt unterzeichnet worden, teilte Rosenthal am Dienstag in Selb mit. Rosenthal-Mehrheitsaktionär Waterford Wedgwood erklärte in Dublin, damit entstehe der größte Hersteller von hochwertigem Porzellan in Deutschland mit über 400 Millionen Mark Umsatz im Jahr. Rosenthal hatte bereits zu Jahresbeginn Interesse an der Marke signalisiert, die erst vor wenigen Jahren an Winterling verkauft worden war.

„Hätten Sie nie Angst, Herr Dorschner, dass diese stürmische Expansion schief gehen könnte? Schliesslich stehen auf der Liste der Hutschenreuther AG noch weitere Betriebsbeteiligungen: an dem portugiesischen Porzellanwerk Sociedade de Porcelanas Limitada in Coimbra, an der Keramag GmbH in Schwandorf wo Sanitätskeramik produziert wird, an der Bauscher – Mandt GmbH in Weiherhammer in der Oberpfalz und schliesslich an der Theresienthaler Krystallglas- und Porzellanmanufaktur im Bayerischen Wald.“

„Brandaktuell“, antwortet Roland Dorschner, „eine weitere Nachricht: Seit 1. August dieses Jahres gehört auch Theresienthal“ zu 100 Prozent zur Hutschenreuther AG. Damit beschäftigt der Konzern heute rund 5.700 Personen. Der Umsatz unseres Unternehmens ist mittlerweile auf über 320 Millionen Mark gestiegen.“

„Der erneute Verkauf der traditionsreichen Porzellanmarke Hutschenreuther ist perfekt. Die Rosenthal AG in Selb übernimmt die Marke und den Standort Selb von der Winterling Porzellan AG in Kirchenlamitz, die nach Familienstreitigkeiten unter den Eigentümern insolvent geworden war. Die Vereinbarung sei jetzt unterzeichnet worden, teilte Rosenthal am Dienstag in Selb mit. Rosenthal-Mehrheitsaktionär Waterford Wedgwood erklärte in Dublin, damit entstehe der größte Hersteller von hochwertigem Porzellan in Deutschland mit über 400 Millionen Mark Umsatz im Jahr. Rosenthal hatte bereits zu Jahresbeginn Interesse an der Marke signalisiert, die erst vor wenigen Jahren an Winterling verkauft worden war.

Zugleich geht die Marke Arzberg an die SKV Porzellanunion GmbH in Schirnding über. SKV war 1993 aus drei mittelständischen Porzellanherstellern entstanden und produziert vor allem unter der Marke Kronester. Der Winterling-Bereich Eschenbach soll als Eschenbach Porzellan GmbH ebenfalls weitergeführt werden, bleibt aber unter der Ägide des Insolvenzverwalters Eberhard Braun. Das Winterling-Werk im oberfränkischen Röslau mit 500 Mitarbeitern soll nach früheren Planungen geschlossen werden. Die vor allem in Nordbayern konzentrierte deutsche Porzellanindustrie klagt seit Jahren über große Überkapazitäten.

So reicht die weitgespannte Fertigungspalette des Unternehmens, dass auch über eigene Rohstoffbetriebe für Pergamit und Kaolin verfügt, buchstäblich von A bis Z: Astralporzellan und Ziergegenstände gehören ebenso dazu wie Tafel- und Kaffeegeschirr in vielfältigen Formen, Geschenkartikel aus Porzellan („poetisches Porzellan“), Geschirre für die Gastronomie, Manufaktur Keramik, Hartkeramik-Geschirre, Tonrohre und Porzellanmassen. In die Kollektion wurden Gläser und Bestecke aufgenommen, die das Angebot rund um den Tisch vollständig machen.

„Hutschenreuther Porzellan mit der Löwenmarke“, betont Roland Dorschner, gehört zur höchsten Qualitätsstufe innerhalb der deutschen Porzellanindustrie. Dort ist auch das Hotelporzellan der Hutschenreuther AG eingeordnet, die mit den Marken „Schönwald“ und Bauscher „Weiden“ ihre führende Stellung auf diesem Sektor ausgebaut hat.“

Welche wesentliche, und die sind nicht weniger wichtig, wie alle anderen Fortschritte in unserem Haus“, antwortete Dorschner: „So entstand nach intensiver Forschung und langjähriger Planung eine zentrale, computergesteuerte Massenaufbereitungsanlage im Rohstoffwerk Schmellitz in der nördlichen Oberpfalz, wo erstmals – auch für fremde Unternehmen – Porzellanmasse in Pulverform hergestellt und als Granulat direkt zu den Werken verschickt wird. Mit einem Partner aus der Ofenbauer Branche haben wir eine vollautomatische, energiesparende Brennanalge für Kunstporzellan in Selb entwickelt, die erste Technologie dieser Art in der Welt. In gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit einer Maschinenbaufirma ist es uns gelungen, durch die Verfahrenstechnik des isostatischen Pressens die Porzellanherstellung auf eine völlig neue Grundlage zu stellen. Voraussetzung für seine betriebliche Nutzung ist ein Porzellangranulat, wie wir es bereits seit 1969 in Schmellitz erzeugen.“

Bleiben wir bei dem analytischen Denker George Gilder, Herr Dorschner: Wer herangereifte Konzerne als den Gipfel des wirtschaftlichen Fortschritts preist, sagt er, und ihre Vermehrung fordert, handelt wie einer, der eine Universitäts-Fakultät nur mit Besteller Professoren aufbaut, anstatt junge, unverbrauchte Wissenschaftler heranzuziehen. Grosse Unternehmen können allmählich hochspezialisierte, zugleich aber auch staare Unternehmen werden.

„Akzeptiert“, sagt der Hutschenreuther Chef,“ wir sehen diese immerwährende Gefahr durchaus. Weil wir uns schnell auf einen sich rasch ändernden Markt einstellen müssen, haben wir bisher nach dem Grundsatz der Dezentralisierung gehandelt – und wir werden es auch in Zukunft tun. Unsere Betriebsteile, die nach außen als verschiedene Markenprodukte des Unternehmens Hutschenreuther auftreten, werden auch weiter mit einem ausserordentlichen hohen Grad an Selbstständigkeit arbeiten; das hat sich bestens bewährt. Lassen sie mich versuchen, dies in einem Bild darzustellen: Unserer Unternehmensverband gliedert sich in mittlere, bewegliche Einheiten, die in Freiheit und Eigenverantwortung ihre Märkte bearbeiten.“ Oft auch als Konkurrenten? „Aber ja!“ Ich denke da von allem an unsere Hotelporzellanfabriken Bauscher und Schönwald. Konkurrenz befl ügelt. Die

Hutschenreuther AG wird nie ein massiges, schwer manövrierbares Schlachtschiff werden, sondern ein Flottenverband mit vielen, sehr beweglichen Einzelschiffen bleiben. Nur diese Strategie eröffnet uns in den nächsten, bestimmt nicht leichten Jahren, jene Marktchancen, die wir zum Leben brauchen.“ „Was heisst das für das Management?“ “ Es muss entsprechend die Akzente der Unternehmensführung setzen. Langfristige Strategien mit exakten Zahlen für Umsatz, Wachstum und Ertrag, wie bisher gehabt, sind nicht mehr möglich. Die Strategie der Zukunft schreibt vor, das ganze Unternehmen nach innen und außen sich auf ein Höchstmaß an Beweglichkeit einstellen.“

„Und was heisst mehr Beweglichkeit?“ “ Erstens Dezentralisierung der Unternehmenstruktur wie ich schon sagte. Zweitens im Finanzbereich danach trachten, dass das Unternehmen zu mehr Eigenkapital kommt. Es ist ja heute das Kreuz der deutschen Industrie, dass sie durchschnittlich nur zu etwa 20% mit Eigenkapital ausgestattet ist. Bei Hutschenreuther z.B. War die Kapitalerhöhung des letzten Jahres so eine Maßnahme, das Eigenkapital zu stärken. Im Augenblick lieben wir bei etwa 32%; innerhalb der deutschen Unternehmen ist das eine führende Position. Haben ausländische Porzellankonkurrenten mehr Eigenkapital? „Für uns, sagt Dorschner, ist es eine betrübliche Tatsache, dass zum Beispiel die Briten viel besser dran sind als die Deutschen, und auch den Japanern geht es besser als uns.“

Und was bedeutet mehr Beweglichkeit für Ihre Personalpolitik? „In Zukunft werden wir unsere Mitarbeiter vielseitiger als heute ausbilden müssen. Die Menschen müssen um den Markt gerecht zu werden in mehreren Bereichen einzusetzen sein.“

Nehmen wir die Ausbildung junger Menschen besonders ernst? „Welche Chancen haben Sie bei Hutschenreuther?“ „Weil unsere Fabriken alle im Grenzland liegen, fühlen wir uns besonders verpflichtet Arbeitsplätze für Jugendliche bereitzustellen, um der Abwanderung entgegenzuwirken. Der Anteil der Auszubildenden und Jugendlichen unter 18 Jahren an unserer gesamten Belegschaft konnte von 3,6% im Jahre 1972 auf 6,2% jetzt, 1982 erhöht werden.“

Oberbürgermeister Christian Höfer: „Wandrelief trägt dazu bei, Bewusstsein für Geschichte der Heimat zu stärken“. Die Firma Hutschenreuther AG schenkte der Stadt Selb im Jubiliäumsjahr eine Porzellanbild – Enthüllung im Juli 1982.

In der Innenstadt wurde ein weiteres Porzellanschmuckstück fertiggestellt und enthüllt. In der Seitenwand des Anwesens Pfaffenleithe 4 hängt nun ein Porzellanbild, das verschiedene Stationen unserer Stadt aufzeigt. Das Relief, das die Firma Hutschenreuther anlässlich der Gründung ihres Stammwerkes vor 125 Jahren der Stadt Selb schenkte, besteht aus verschieden, meist asymetrisch angeordneten Fliesenblocks, die im wesentlichen in drei grosse Hauptbilder und mehrere kleine Darstellungen gegliedert sind.

An kleinen Darstellungen gibt es neben dem Familienwappen von Hutschenreuther auch das heutige Wappen der Stadt Selb und Stadtwappen von 1581 und 1682 zu sehen. In Form einer reinen Schrifttafel ist die erste urkundliche Erwähnung unserer Stadt im Jahr 1281 vermerkt.

Quelle: Pressemitteilung Hutschenreuther AG 1989