Lorenz Hutschenreuther und sein Werk

Geschichtliches über die Lorenz Hutschenreuther Aktiengesellschaft in Selb der „Stadt des Porzellans“. Als Gründungstag gilt der 10. August 1857, an dem Lorenz Hutschenreuther von der Regierung in Bayreuth „Im Namen seiner Majestät des Königs zur Errichtung und zum Betrieb einer Porzellanfabrik in Selb“ Concession“ ertheilt wurde“. Dieser Vorgang war der Anfang einer Entwicklung, in deren Verlauf Lorenz Hutschenreuther Aktiengesellschaft einen glanzvollen Aufstieg nehmen konnte: 50 Mann waren es, mit denen die Arbeit in Selb „Ludwigsmühle“ begann und heute dato 1984 sind es mehr als 5.700 Mitarbeiter, die in den Werken – verstreut in Oberfranken und Oberpfalz – bei der Lorenz Hutschenreuther Aktiengesellschaft Lohn und Arbeit finden.

Selb gelegt. Denn erst mit dem von Lorenz Hutschenreuther entwickelten und gefertigten hochwertigen Weiß-porzellan waren die Voraussetzungen gegeben für das spätere Schaffen der übrigen Porzellan Pioniere in Selb und dessen Umgebung, die ja bekanntlich in der Mehrzahl ihre Firmen zunächst als Malereibetriebe gegründet und sich mit dem Dekorieren des Lorenz Hutschenreuther Porzellans ihren Ruf und die geldliche Grundlage für den Bau von Porzellanfabriken erworben haben. So ist die Gründungstat Lorenz Hutschenreuther für das Entstehen und die wirklich grandiose Entwicklung der bayerischen Geschirr Porzellan Industrie, die heute mit einem Anteil von 97% so gut wie die ganze Geschirrporzellan Industrie Westdeutschlands repräsentiert, mitbestimmt gewesen.

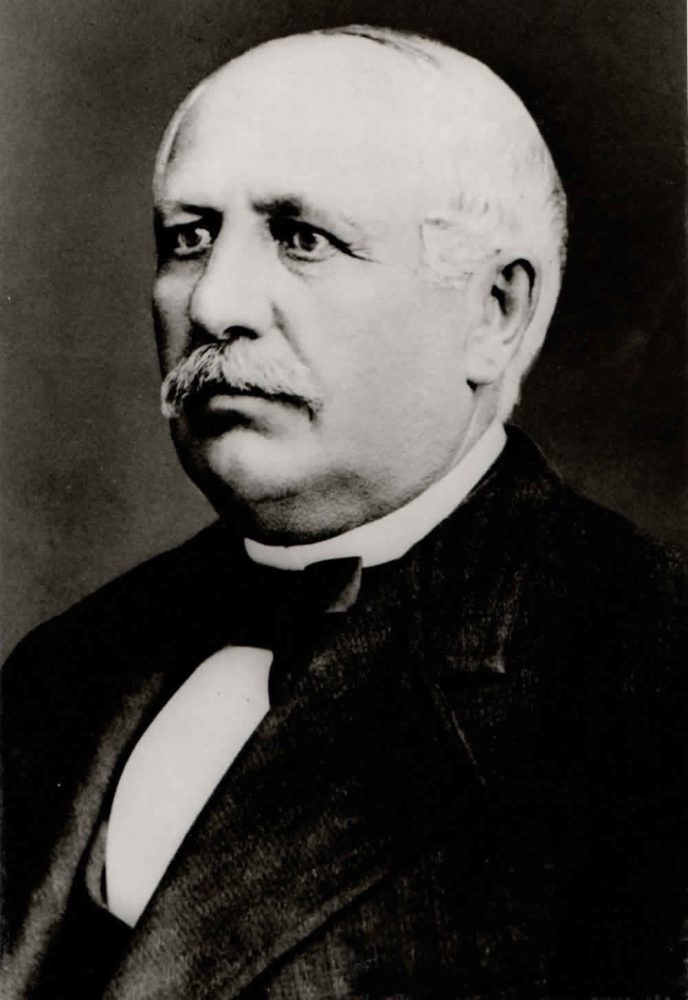

Als ältester Sohn jenes Carolus Magnus Hutschenreuther, der in dem oberfränkischen Marktflecken Hohenberg an der Eger, unweit von Selb, die erste der neuzeitlichen Porzellanfabriken in Bayern erbaut hatte, war es dazu ausersehen und dank seiner grossen Fähigkeiten auch dazu berufen, das Werk des Vaters fortzuführen. Nach dessen Ableben ist er auch mehr als zehn Jahre lang dieser Verpflichtung nachgekommen und unter seiner Leitung ist die Hohenberger Fabrik, wie Lorenz Hutschenreuther am 11. Februar 1857 berichtet, immer mehr erweitert und nach und nach auf den jetzigen Standpunkt des ausgedehnten Geschäftsbetriebes erhoben worden, auf welchem mehr als 200 Arbeiter durch sie unterhalten werden. Im Laufe der Jahre ist es dann aber zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Lorenz Hutschenreuther und seinem „Associe“ gekommen, „sodass ich“, wie es in dem „Concessionsgesuch heisst, „dadurch vielfach gehindert werden, dem Geschäftsbetriebe diejenige Ausdehnung zu geben, welche die Fortschritte der Zeit auf dem Felde der industriellen Unternehmungen erheischen“. Lorenz Hutschenreuther beschloss schliesslich seinen Austritt aus dem väterlichen Unternehmen und die Gründung einer eigenen Firma in Selb.

Lorenz Hutschenreuther hat diesen folgenschweren Schritt als reifer, fast 40-jähriger Mann ausgeführt, der über grosse Erfahrungen als Fabrikant und Kaufmann und zweifellos auch über gute Beziehungen verfügte. Auch konnte er damals bereits als recht wohlhabend gelten, beliefen sich doch seine Anteile an dem Hohenberger Werk, nach seinen eigenen Angaben, auf insgesamt 120.000 Gulden. Und doch hat er seine Kräfte, sein Können, wie es seine Aufzeichnungen aus diesen Jahren deutlich erkennen lassen, bis zum Äußersten anspannen müssen, um sich durchzusetzen. Vor allem waren es seine kraftvolle, zähe Energie – sie hatte schon der Vater in seinem „sechsjährigen“ Papierkrieg“ um die Concession ausgezeichnet – eine selbst das kleinste Detail in Rechnung stellende Umsicht, ein sehr ausgeprägter Sinn für Rechtlichkeit und die Kunst der klugen Verhandlungsführung, die ihm das Ziel erreichen ließen. Das die vorgenannte Beurteilung ihre Richtigkeit hat, wird deutlich durch die beigefügten Unterlagen (Lehrverträge, Arbeitsverordnungen, Arbeitsbedingungen usw.).

Nach zweijähriger intensiven Arbeit ist es dann endlich soweit: Lorenz Hutscheneuther kann in seinem Werk in der „Ludwigsmühle“, einen früheren landwirtschaftlichen Betriebe vor den Toren von Selb, die ersten einwandfreien Erzeugnisse aus seiner neuen rein-weissen Porzellanmasse fertigen und am 12. Juni 1859 als Muster – zwei Tassen – an Kunden in Köln und Frankfurt an der Oder abschicken. In einem Begleitschreiben gibt er seinen stolzen Freude über das Ergebnis spotan Ausdruck: „Es ist mir gelungen, Porzellan herzustellen, welches die Concurrenz mit jedem anderen Porzellan aushalten wird. Dieses Porzellan wird meinen sämtlichen verehrten Geschäftsfreunden sicher „convenieren!“. Die hervorragende Güte und Preiswürdigkeit seines Fabrikats sichern ihm einen schnellen Erfolg. Noch im Dezember des gleichen Jahres kann er nicht mehr jede der zahlreich eingelaufenen Bestellungen – er verfügt ja nur über einen Brennofen – ausführen. Sein Kundenkreis reicht jetzt schon von Hamburg bis München, von Köln bis Memel.

Das umfangreiche Produktionsprogramm der Lorenz Hutschenreuther AG an feinen Tischgeschirren weist zahlreiche moderne Formen auf, die in ihrer Synthese von Gebrauchstüchtigkeit und Eleganz den Anforderungen un dem Geschmack der Menschen unserer Zeit in idealer Weise entsprechen. Das sind z.B die Formen Favorit von Rudolf Lunghard, Juwel von Prof. Fritz Klee, Hutschenreuther Oval und Gloria von Christian Modrack, Diadem, Apart, Eleganz und Comtesse von Hans Achtziger. Lorenz Hutschenreuther fertigt aber auch Porzellane, die die üppigreife Schönheit des Barock, die zierlich-Graziöse Verspieltheit des Rokoko aufweisen. Oder das schöne, seit Generationen begehrte Blau-Zwiebelmuster Unterglasur. Sehr beliebt sind die Lorenz Hutschenreuther Tafelschmuckporzellane: Schalen, Platten, Konfektsätze, Teller, Gedecke, Körbchen und Vasen etc. Sie sind es, die das Bild des gedeckten Tisches immer so vorteilhaft ergänzen und ihm festlichen Glanz verleihen. Diese Porzellane tragen den Stempel des Erlesenen und erfüllen den doppelten Zweck: Als Zierstück der Freude zu dienen und ebenso Gebrauchsgegenstand zu sein. Nicht zu vergessen die hochwertigen Hotel- Gaststätten- und Schifffahrtsgeschirre von Lorenz Hutschenreuther: vollendet in der Form und im Gebrauch bewährt.

Es ist ein Erlebnis, in den stattlichen, grossräumigen – erst 1981/82 vollkommen neuzeitlich renovierten Musterhaus der Lorenz Hutschen-reuther AG in Selb diese edlen Werke aus Porzellan, geschmackvolle Service in seinem und in aparten Farben bemalt, köstlichen Tafelschmuck sowie Plastiken von feiner Zartheit und machtvoller Grösse in Fülle vor sich zu sehen. Angesichts dieser Galerie des Schönen erscheint jene hochreifende Bezeichnung, mit der man die besondere Kostbarkeit des Porzellans gerühmt hat, auch heute noch, wenn auch in einem anderen, höheren Sinn durchaus angebracht: „Weißes Gold“

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen chaotischen Jahre nach dem Zusammenbruch 1945 hat die Lorenz Hutschenreuther AG rasch und gründlich überwinden können: Die Produktion ist gegenüber der Zeit vor der Währungsreform ganz erheblich angestiegen. Der Anteil des Exports am Gesamtumsatz bewegt sich in den einzelnen Werken zwischen 30 und 50%, 1956 ist bei Lorenz Hutschenreuther das grösste und sicherlich auch bedeutungsvollste Bauprojekt seit Bestehen der Firma durchgeführt worden. Das grössere der beiden Selber Werke, die Abteilung B, wurde vom Rundofen auf den Tunnelofen Betrieb umgestellt und ist damit von der Kohle als Heizstoff zum Gas übergegangen. (In der Zweigniederlassung Gebr. Bauscher Weiden war die Umstellung auf Tunnelofen Betrieb bereits in den Jahren 1954/55 erfolgt).

Dieses Vorhaben, ein Millionen Objekt, ist innerhalb eines Jahres verwirklicht worden und umfasst in seinem Hauptteilen die Errichtung einer Halle von 100 Meter Länge und 35 Meter Breite und vor allem den Bau zweier Glattbrand Öfen und eines Glüh Ofens, die sich fast über die ganze Länge der Halle hindurch erstrecken. Ausserdem waren sehr umfangreiche Umbauten in den angrenzenden Räumen der Fabrik erforderlich, um den glatten, reibungslosen Anschluss der Fertigungsarbeiten an den ständigen Bewegungsfluss innerhalb des eigentlichen Tunnelofen Betriebes zu erreichen.

In regelmässigen Zeitabständen wandern die kleinen, kunstgerecht mit dem noch lederweichen, grau-stumpfen Rohporzellan beladenen Wagen durch die Anlage, zuerst durch den Glühofen, wo es bei einer Temperatur von 900 Grad so hart wird, dass es, ohne zu zerbrechen, weiterbearbeitet, vor allem glasiert werden kann. Erst dann erfolgt die Fahrt durch den Glattbrandofen mit seinen verschiedenen Zonen (Vorwärme, Brennen, Abkühlen) wo der Scherben bei etwa 1450 Grad „Scharf“ gebrannt wird. Nach 54 Stunden ist dieser Vorgang beendet und das Porzellan rollt am anderen Ende des Ofens heraus, jetzt eisenhart und in strahlendem Weiß. Komplizierte Instrumente müssen von dem Brennpersonal ständig und sehr gewissenhaft beobachtet werden. Denn es kommt vor allem darauf an, einen möglichst konstanten Heizwert und eine gleichmässige Steuerung des Gases, die mit Hilfe des elektrischen Stromes von sich geht, zu erzielen. Nur so kann ein solch hochwertiges Produkt, wie es das Lorenz Hutschenreuther Porzellan ist, das auf der Rückseite jedes einzelnen Stückes als Markenzeichen das Bild des majestätisch schreitenden Löwen trägt, erzielt werden.

Literatur & Quellen

Originaltext: „Lorenz Hutschenreuther und sein Werk“. Archivunterlagen Hutschenreuther AG, Jubiläumsschrift 1984. Historische Bilddokumente Porzellanstadt Selb.

Timeline – Lorenz Hutschenreuther, Werk Selb

Verbindungen zwischen schlesischen und bayerischen Porzellanfabriken

Verbindungen zwischen böhmischen und bayerischen Porzellanfabriken

Vernetzung: Carl Magnus ↔ Lorenz Hutschenreuther

Vater Carl Magnus Hutschenreuther legte in Hohenberg a. d. Eger den Grundstein (Konzession 1822), Sohn Lorenz Hutschenreuther führte in Selb mit der Konzession von 1857 die Expansion fort. Wissenstransfer, Rohstoffkenntnis, Personal & Absatznetzwerke verbinden beide Entwicklungen.

Carl Magnus Hutschenreuther → Hohenberg

Standortwahl, Rohstofffunde, Probebrände & Know-how-Aufbau bilden die technische und organisatorische Basis für spätere Unternehmungen in der Region.

Lorenz Hutschenreuther → Selb

Eigenständiger Aufbau in Selb, rascher Markterfolg (ab 1859), Programmvielfalt, technische Modernisierung bis ins 20. Jahrhundert.

Querbezüge

• Familie & Nachfolge: Vater (Grundstein in Hohenberg) → Sohn (Expansion in Selb)

• Wissen & Material: Rohstoff- und Brennerfahrung → Qualität & Programmvielfalt

• Standorte & Wirkung: Hohenberg (Pionier) ↔ Selb (Industriezentrum)

• Netzwerke: Lieferketten, Malereibetriebe, Absatzmärkte – Kontinuität über Generationen